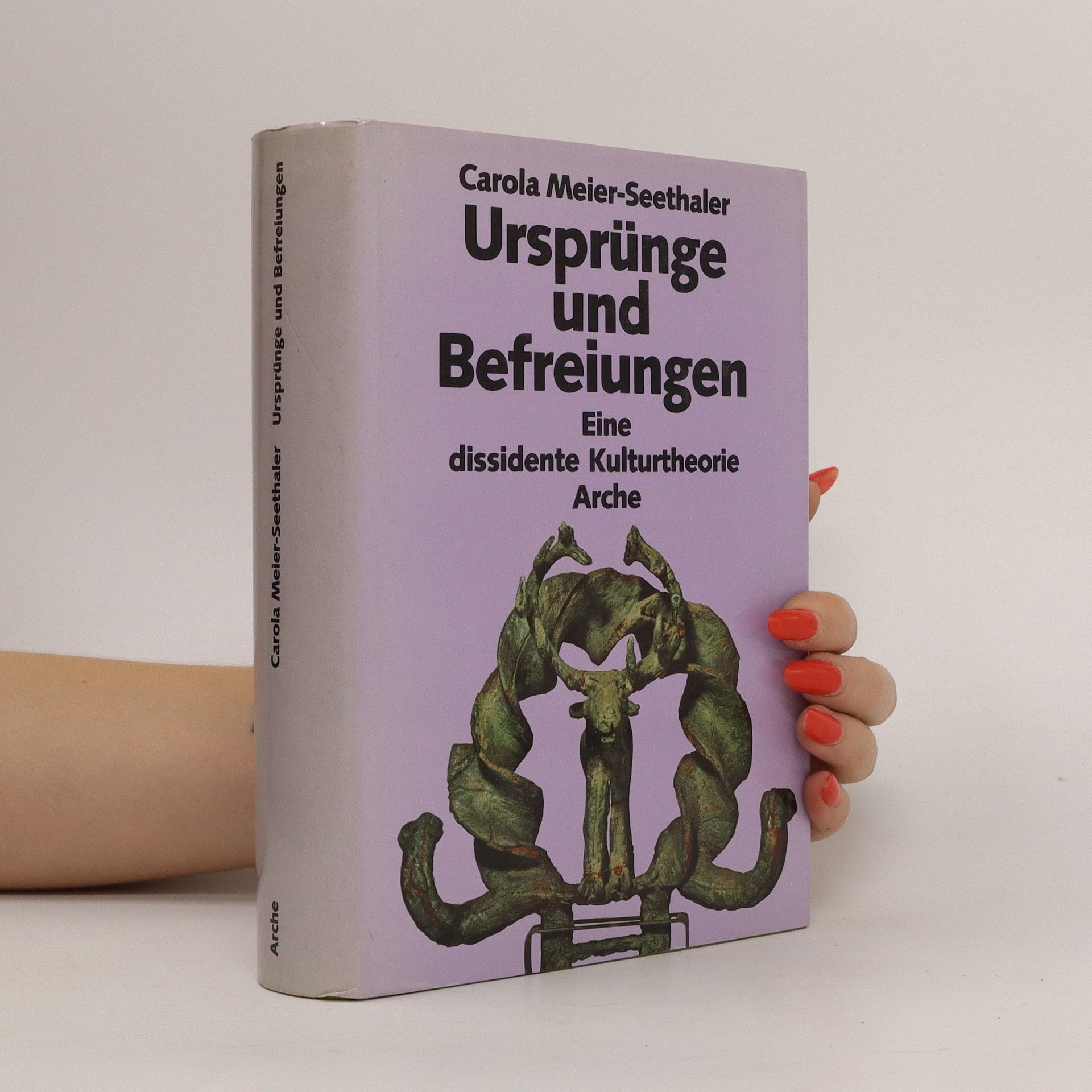

Dr. phil. Carola Meier-Seethaler, geb. 1927 in München, ist Philosophin und Psychotherapeutin. Seit 1958 lebt sie in der Schweiz, seit 1986 in Bern. Bekannt wurde sie durch ihre Schriften zur Kulturphilosophie und zur Symbolforschung. Darin thematisiert sie den grundlegenden Wandel im Geschlechterverhältnis an der Schwelle zur historischen Zeit und analysiert die kulturellen Wurzeln von Krieg und Fundamentalismus mit dem Ziel, polarisierende Denkmuster zu überwinden. Nach mehr als 20 Jahren legt sie die Neufassung ihres 1988 erschienenen Buches „Ursprünge und Befreiungen. Eine dissidente Kulturtheorie“ vor. Beweggrund dafür waren wissenschaftliche Fortschritte auf den Gebieten der Archäologie, Kulturgeschichte und Soziologie, die zur Revision einiger Annahmen führten. Jedes der vier Kapitel wird durch den Einbezug neuerFakten bereichert, das letzte mit der kritischen Analyse der wirtschaftspolitischen und der religiös- moralischen Verwerfungen unserer Gegenwart. Diese feministisch und psychoanalytisch gefärbte dissidente Kulturtheorie […] ist ein bedeutendes Stück Weiterführung der Aufklärung.

Carola Meier Seethaler Livres

19 mars 1927 – 19 juillet 2022

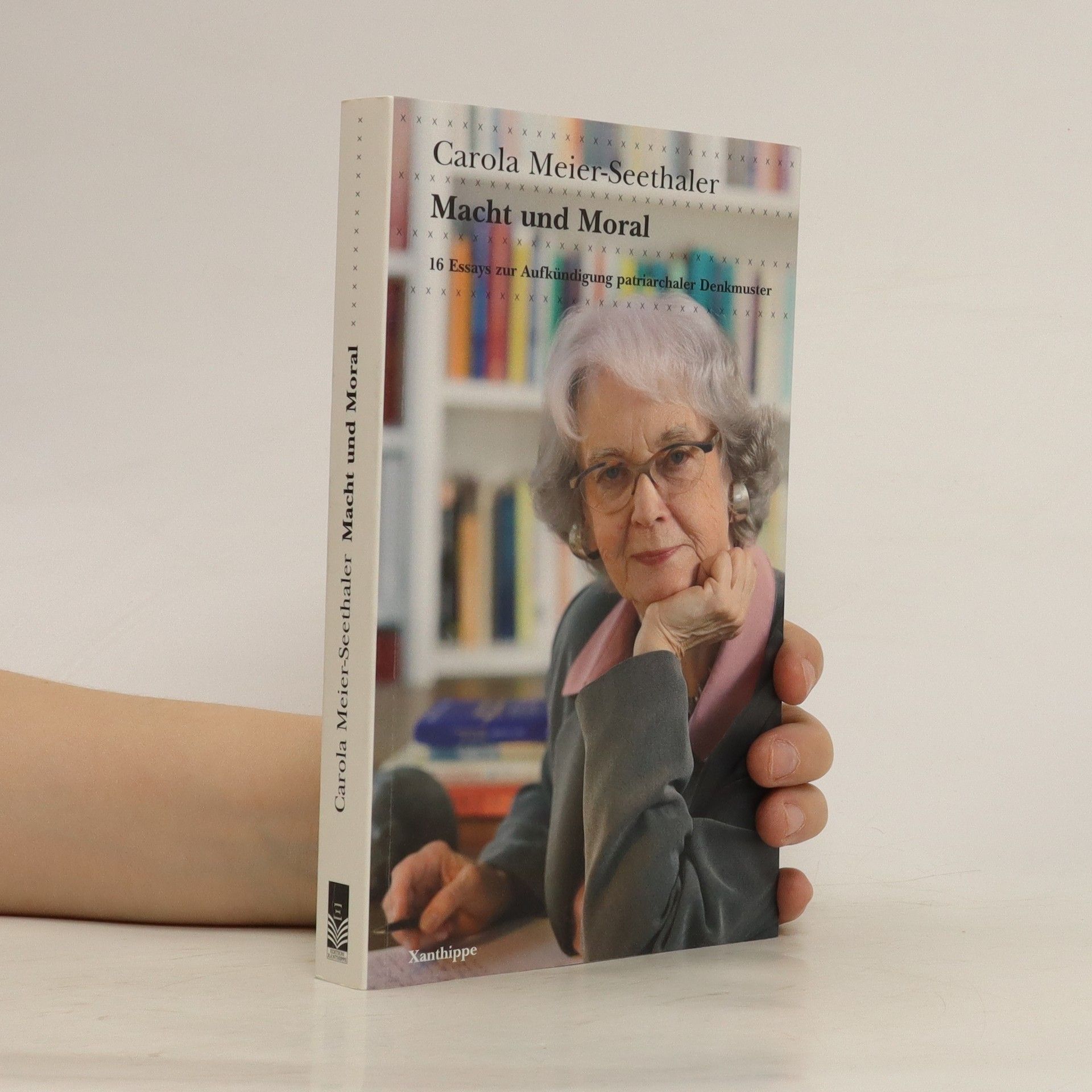

Macht und Moral

- 254pages

- 9 heures de lecture

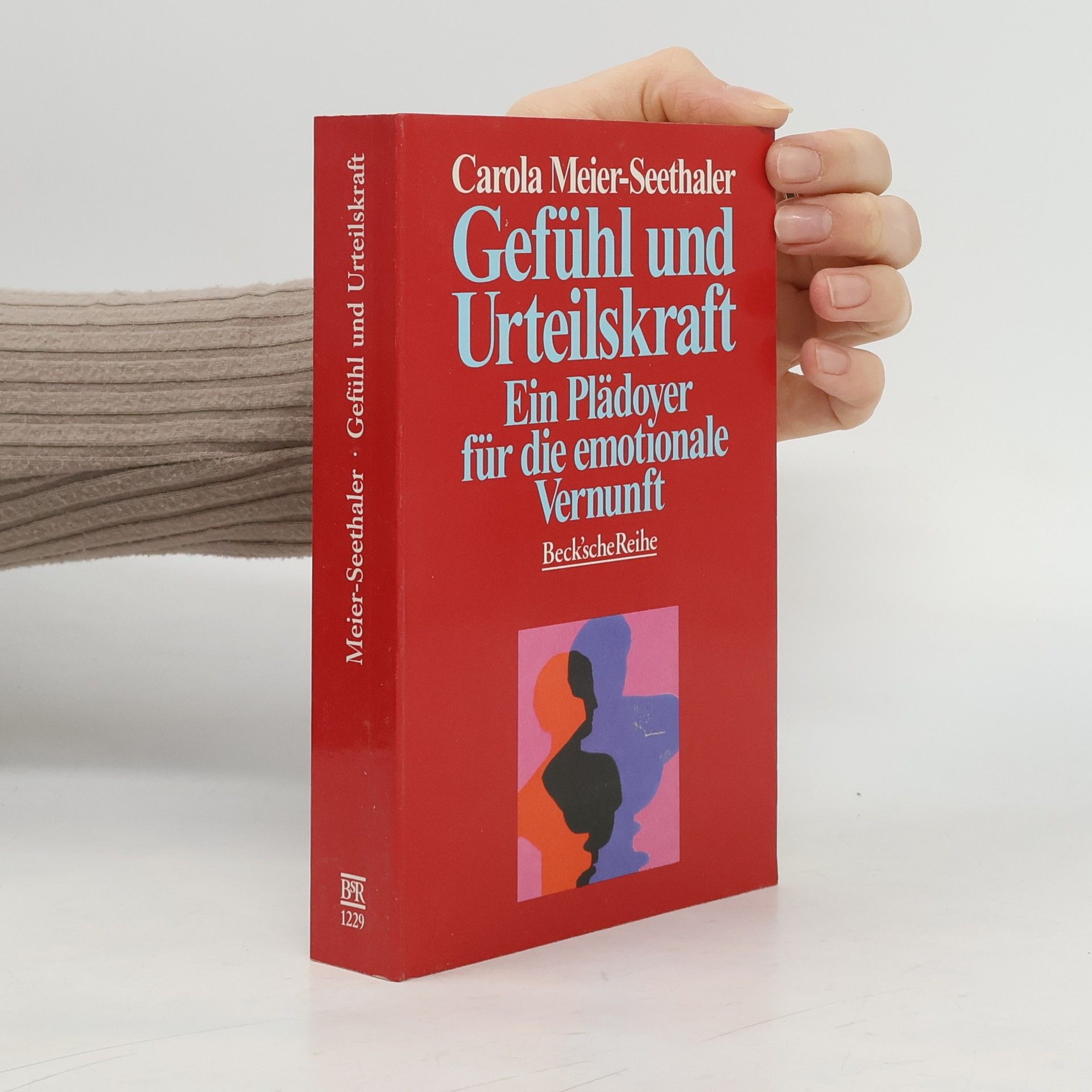

Dieses thesenreiche und provozierende Buch bietet eine Auseinandersetzung mit den herrschenden Traditionen in Philosophie und Naturwissenschaften und darüber hinaus den Entwurf einer neuen Gesellschaft. Die zentrale Forderung lautet, sich nicht länger auf eine nur vermeintlich objektive Ratio zu stützen, wenn es gilt, folgenreiche Entscheidungen zu treffen, sondern verantwortungsvoll die eigenen Gefühle und subjektiven Wertmaßstäbe in Rechnung zu stellen. Mit der Frage nach der Allgemeinverbindlichkeit einer emotionalen Vernunft verbindet sich die Suche nach weltumspannenden ethischen Übereinkünften.