Günter Agde Livres

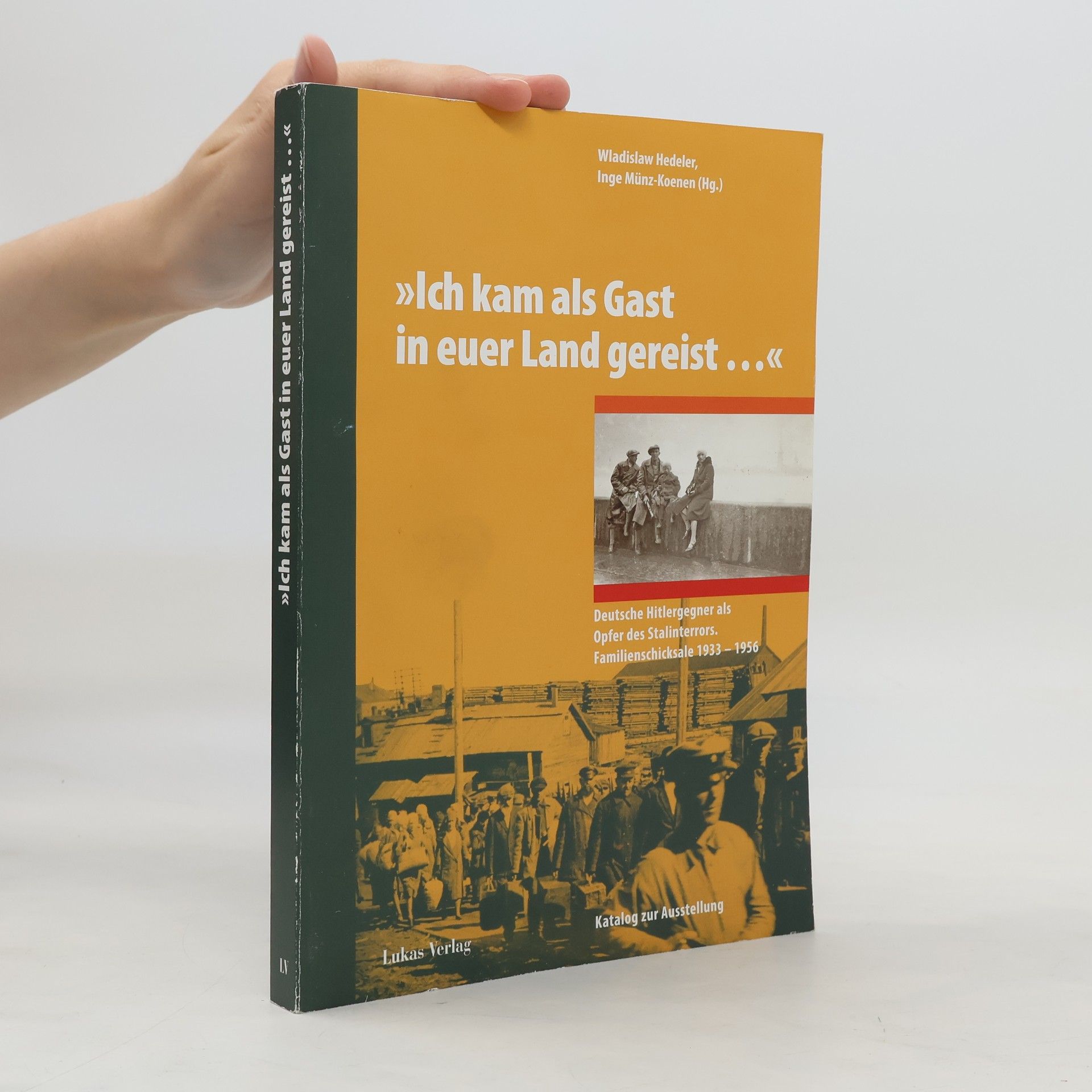

Die dokumentierten Familiengeschichten beleuchten das widersprüchliche Schicksal deutscher Hitlergegner in der Sowjetunion während der Stalinzeit. Die Deutschen, die in den 1930er Jahren als Arbeitssuchende oder politisch Verfolgte kamen, waren Facharbeiter, Journalisten, Lehrer, Mediziner, Künstler und Architekten, wobei die Frauen stets mit einbezogen wurden. Ab 1936 wurden sie Opfer staatlichen Terrors: Viele wurden vom NKWD ermordet, in Straflager deportiert oder nach Sibirien und Kasachstan verbannt. Die Familienschicksale sind geprägt von mehrfach zerrissenen Lebenslinien, da der Rückweg nach Deutschland versperrt war und die Antifaschisten doppelt verfolgt wurden. Auch das Ende von Krieg und Faschismus brachte vielen Exilanten nicht die erhoffte Freiheit; erst in den späten 1950er Jahren konnten die meisten in die Heimat zurückkehren, was für ihre in der Sowjetunion sozialisierten Kinder einen schweren Neubeginn bedeutete. Die Familienporträts werden durch historische Informationen zum Staatsterror ergänzt. Die gezeigten Fotos und Dokumente stammen aus bisher unbekannten Materialien der Betroffenen sowie aus deutschen und russischen Archiven. Diese wurden von Hinterbliebenen und Historikern gesammelt und aufbereitet, die einen Arbeitskreis zum Gedenken an die verfolgten deutschen Antifaschisten gegründet haben. Der Band erscheint begleitend zu einer zweisprachigen Ausstellung, die in mehreren Bundesländern sowie in Russ