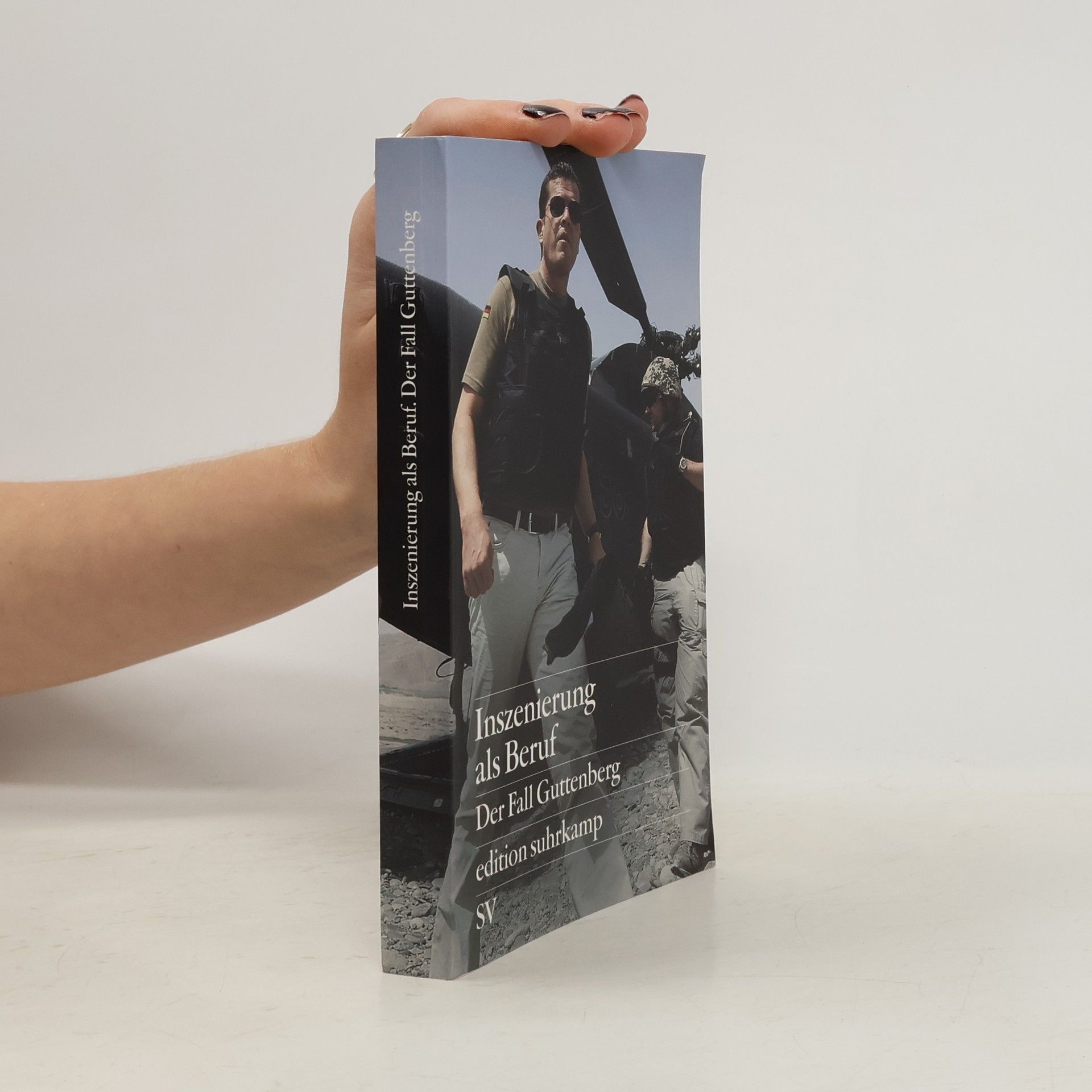

Als »das langsame Bohren harter Bretter« definiert Max Weber den Beruf des Politikers. »Langsam« impliziert, dass das alles eine Weile dauert. Die Karriere Karl-Theodor zu Guttenbergs hingegen verlief kometenhaft: Im Oktober 2008 betrat er die bundespolitische Bühne, im Februar 2009 wurde er Wirtschafts-, im Oktober 2009 Verteidigungsminister. Manchem Beobachter wurde schwindelig. Wie er die Kluft zwischen Bewunderung und Bilanz auf Dauer werde schließen können, fragte noch im Januar 2011 Die Zeit. Die Antwort: durch »Inszenierung und Imagebildung«. Tatsächlich setzte sich kaum ein Politiker derart virtuos ins Bild: in Sinatra-Pose auf dem Times Square, im Kampfanzug in Afghanistan. - Welche Sehnsüchte sprach zu Guttenberg an? - Warum reüssierte ausgerechnet der selbsternannte Anti-Politiker? - Wie verändert das Internet die Dramaturgie politischer Skandale? Die Antworten der Autorinnen und Autoren werfen über den Einzelfall hinaus ein Licht auf die Mechanismen postdemokratischer Politik. Mit Beiträgen von Tilman Allert, Petra Gehring, Oliver Lepsius, Nils Minkmar, Reinhart Meyer-Kalkus, Gustav Seibt, Thomas Steinfeld und anderen.

Oliver Lepsius Livres

2 février 1964

Ich bin ein Freund der Verfassung

Wissenschaftsbiographisches Interview von Oliver Lepsius, Christian Waldhoff und Matthias Roßbach mit Dieter Grimm

- 325pages

- 12 heures de lecture

Dieter Grimm ist einer der führenden Gelehrten des Öffentlichen Rechts und einer der wichtigsten juristischen Zeitzeugen der Bundesrepublik. Er hat nicht nur in herausgehobener Funktion an der deutschen Rechtsentwicklung mitgewirkt und über sie nachgedacht, er ist auch ein international wahrgenommener Beobachter und Themensetzer. In diesem wissenschaftsbiographischen Interview berichtet er über Erfahrungen und Hintergründe, die weder in Gerichtsentscheidungen noch in wissenschaftlichen Publikationen zur Sprache kommen.