Vergessene Klosterkultur: In den neuen Bundesländern erhielten sich trotz Reformation und trotz der Abrißmaßnahmen der DDR-Regierung überraschend viele Beispiele für die Architektur und Kunst der Franziskanerordens, des neben den Dominikanern wichtigsten Bettelordens des Mittelalters. Die Autoren, beide Kunsthistoriker, stellen in Bild und Erläuterung gut erhaltene Klosteranlagen vor, spüren aber mithilfe aufwendiger Recherchen insbesondere den bislang fast vergessenen Resten klösterlicher Niederlassungen nach. Einige Franziskanerniederlassungen existieren heute noch. Mit diesem Buch wird erstmals die noch heute erhaltene franziskanische Architektur und Kunst im Kerngebiet der alten Franziskanerprovinz Saxonia umfassend, dargestellt, verglichen und gewürdigt. Behandelte Orte sind u. a. Barby, Berlin, Erfurt, Geismar, Halberstadt, Jüterbog, Meißen, Mühlhausen, Neubrandenburg, Oschatz, Saalfeld, Salzwedel, Torgau, Weißenfels, Zeitz, Zerbst und Zittau.

Roland Pieper Livres

Carl Ferdinand Fabritius

- 151pages

- 6 heures de lecture

Zwischen 1664 und 1667 gab der Paderborner Fürstbischof Ferdinand von Fürstenberg für das Residenzschloss Neuhaus insgesamt 63 teils großformatige, repräsentative Darstellungen von Städten, Burgen und Klöstern in seinem Bistum und dem unmittelbaren Einfluss-bereich bei einem Maler in Auftrag, zu dem bislang nicht mehr als seine Signatur auf den Gemälden bekannt war: Carl Ferdinand Fabritius. Das vorliegende Buch klärt erstmals seine Herkunft und Identität und stellt nicht allein alle in der Theologischen Fakultät Paderborn erhaltenen, die 1944/45 zerstörten und die verschollenen Veduten erläuternd zusammen, sondern behandelt auch seine Altargemälde sowie weitere Landschaftsgemäl-de, die sich im Zuge der Recherchen in Westfalen, in Mainz und Wien fanden. Deutlich werden zudem Ursprung und Charakter seines Malstils, die sich aus der ungewöhnlichen Biografie des Mannes erklären. Das Buch stellt aber nicht allein den bis heute bekannt gewordenen Ausschnitt aus dem Lebenswerk von Fabritius dar, sondern ist vor allem ein Spiegel des Hochstiftes Paderborn und angrenzender Gebiete in der Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg, der Blick auf einen Landstrich im späten Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit.

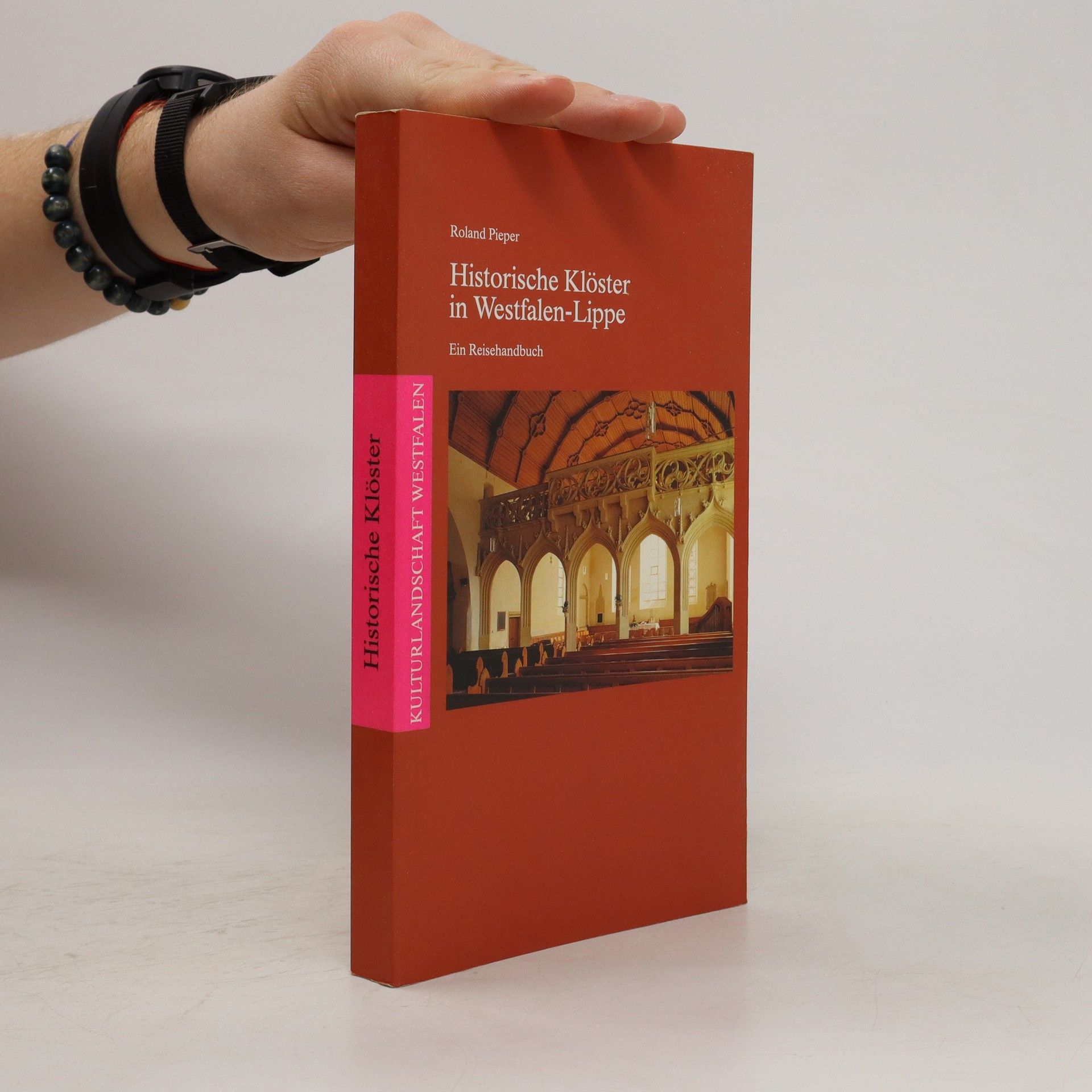

Historische Klöster in Westfalen-Lippe

- 232pages

- 9 heures de lecture

Im Jahre 1803 wurden in Westfalen die Weichen in Richtung Moderne gestellt: Die Säkularisation, also die „Verweltlichung“ kirchlicher Besitzümer, war hierzu der entscheidende Schritt. Roland Pieper spürt in seinem Buch der Geschichte und den baulichen Überresten historischer Klöster in Westfalen nach, jenen kirchlichen Besitzungen also, die von der Zeit des Umbruchs am meisten betroffen waren.