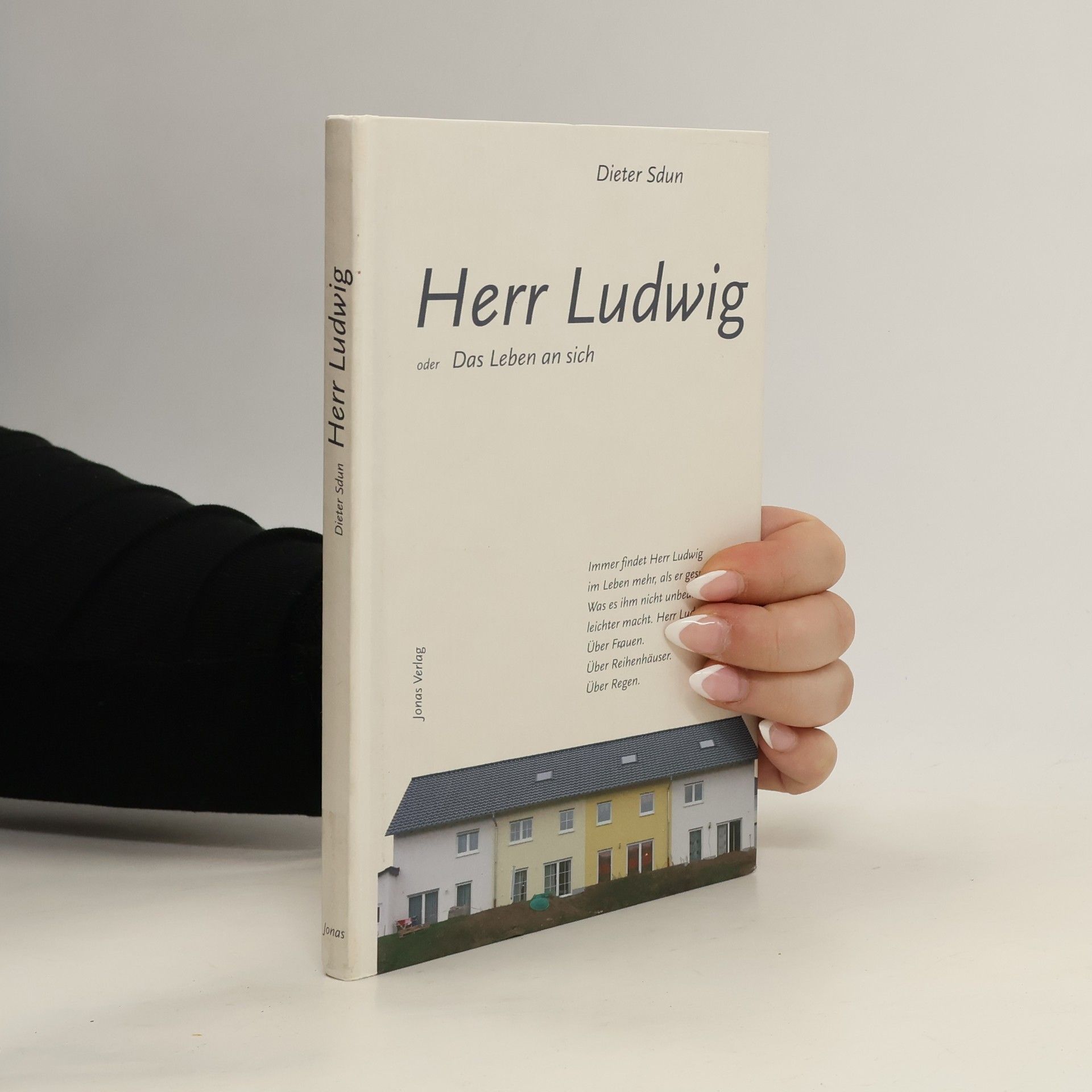

Herr Ludwig oder das Leben an sich

- 128pages

- 5 heures de lecture

Immer findet Herr Ludwig im Leben mehr, als er gesucht hat. Was es ihm nicht unbedingt leichter macht. Herr Ludwig staunt. Über Frauen. Über Doppelhaushälften. Über Schnuller. Und dann die ewigen Fragen: Hat Herr Ludwig den Herd nun abgestellt oder nicht? Wie oft nachsehen ist normal? Löst die Anschaffung eines Wasserkochers das Problem dauerhaft? Komisch oder melancholisch oder beides sind diese Geschichten, die unterhalten, die aber auch ermutigen, sich fragend in Tabu-Bereiche zu wagen, wie in den Darm oder ins Glück.