Abiturwissen kompakt Wer sich ganz gezielt auf Referate, Klausuren oder das Abitur vorbereiten will, benötigt Nachschlagewerke, die schnell zur Sache kommen. Die Wissensspeicher bieten das in der Oberstufe verlangte Basiswissen für die naturwissenschaftlichen Fächer und Mathematik. Sie präsentieren alles, was bis zum Abitur gebraucht wird: - systematisch nach Sachgebieten geordnet, - verständlich und anschaulich aufbereitet, - mit vielen Abbildungen und Beispielen und einem - ausführlichen Register zum Auffinden aller wichtigen Stichwörter. Dieser Band enthält das Grundwissen der Sekundarstufen I und II - für die selbstständige Vorbereitung auf Klassenarbeiten, Klausuren und das Abitur: - Sprache und Kommunikation - Literatur und andere Medien im Kommunikationsprozess - Formen und Methoden sprachlichen Arbeitens - Zusammenfassung des grundlegenden Orientierungswissens

Dirk Niefanger Livres

Diversität ist der Schlüssel zu Lessings literarischem Werk – nicht Mitleid und Toleranz. Die Kanonisierung einiger weniger Texte führte zu einem einseitigen Lessing-Bild, doch Lessings umfangreiches Œuvre stellt sich vielgestaltiger – ›diverser‹ – dar. Dirk Niefanger analysiert daher unterschiedliche soziale Milieus, Genderformationen, Ethnien und Religionen in Lessings gesamten literarischen Werk. Damit werden die ideengeschichtlichen und biographischen Darstellungen durch eine umfassende kulturgeschichtliche Studie poetischer Texte ergänzt. Niefangers essayistisch angelegte Monographie bietet nicht nur neue Lektüren bekannter Werke, wie einiger »Fabeln«, »Nathan der Weise«, »Emilia Galotti« oder »Minna von Barnhelm«, sondern geht auch auf eine Vielzahl von der Forschung bislang wenig beachteter Texte und Textgruppen des Autors (etwa der Prosa- und Verserzählungen) ein.

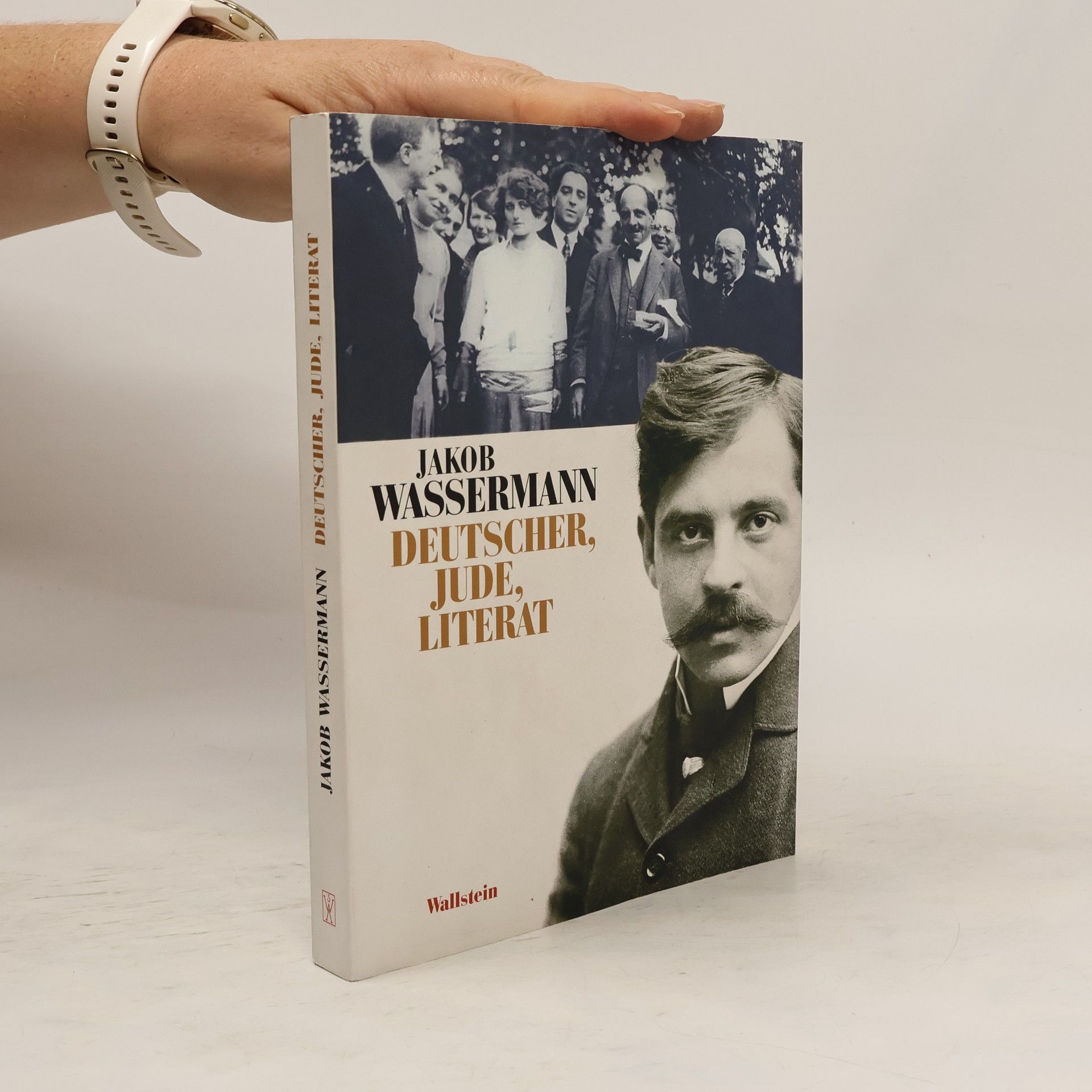

Jakob Wassermann

- 277pages

- 10 heures de lecture

Ein facettenreiches Porträt eines Klassikers der deutsch-jüdischen Erzählliteratur. Kaum ein Schriftsteller des beginnenden 20. Jahrhunderts war an den Debatten um die literarische Moderne so leidenschaftlich beteiligt wie Jakob Wassermann (1873-1934). Zu Lebzeiten erreichte er internationalen Ruhm und gehörte zu den meistgelesenen Autoren seiner Epoche. Im Nationalsozialismus verboten, geriet sein Werk nach 1945 fast in Vergessenheit. Der reich bebilderte Band bietet die Gelegenheit, einen Klassiker der deutsch-jüdischen Erzählliteratur wiederzuentdecken. Aus dem Inhalt: Jan Cölln: Von der Gewalt und Ohnmacht der Worte. Eine literarische Psychologie gestörter Kommunikation im Werk Jakob Wassermanns Theo Elm: Gibt es ein »jüdisches« Erzählen? Hans Otto Horch: Deutschtum und Judentum - eine unmögliche Synthese? Jakob Wassermann im Kontext der deutsch-jüdischen Literaturgeschichte Dirk Niefanger: »Das unbezwingliche Verlangen zu erzählen«. Wassermanns Poetik des Narrativen Gunnar Och: Ahasver oder das andere Ich - eine mythische Chiffre im Werk Jakob Wassermanns Dierk Rodewald: »Der Fall Maurizius« - als Produktionsprozeß betrachtet