Publicitätsvehikel und Sittenspiegel

zur Programmatik thüringischer Intelligenzblätter : eine Dokumentation

zur Programmatik thüringischer Intelligenzblätter : eine Dokumentation

Beiträge zur Geschichte und Stadtkultur Band 29

Bibelübersetzung – Bibeldruck – Wirkungsgeschichte

In seinem Exil auf der Wartburg 1521/22 ubertrug Martin Luther binnen elf Wochen das Neue Testament ins Deutsche. Anlasslich des 500. Jubilaums dieser wirkungsmachtigen geistigen Tat fand 2021 in Eisenach eine interdisziplinare Tagung statt, die der Band dokumentiert. Er widmet sich den komplexen Konstellationen und Begleitumstanden der Ubersetzung sowie ihrer sprachgeschichtlichen Dimension, wirft aber auch Fragen der Rezeption auf. Neue Forschungsergebnisse und weiterfuhrende Aspekte betreffen etwa Verdolmetschungen und kritische Editionen der Bibel vor 1517 und den Entstehungs- und Arbeitsprozess vom "Septembertestament" (1522) zur Vollbibel (1534). Im Mittelpunkt stehen neue Erkenntnisse zur Ubersetzung selbst, zu Luthers Leben und Wirken auf der Wartburg sowie zum Druck und zur bildlichen Ausstattung der Bibel. Dabei ruckt auch Luthers umfangreiches Netzwerk in den Fokus, zu dem nicht zuletzt Lucas Cranach d. A. gehorte. Cranach steuerte Portrats und Illustrationen bei und machte Luthers Bibelubersetzung damit auch zu einem kunstlerischen Ereignis.

Schreibkalender aus zwei Jahrhunderten

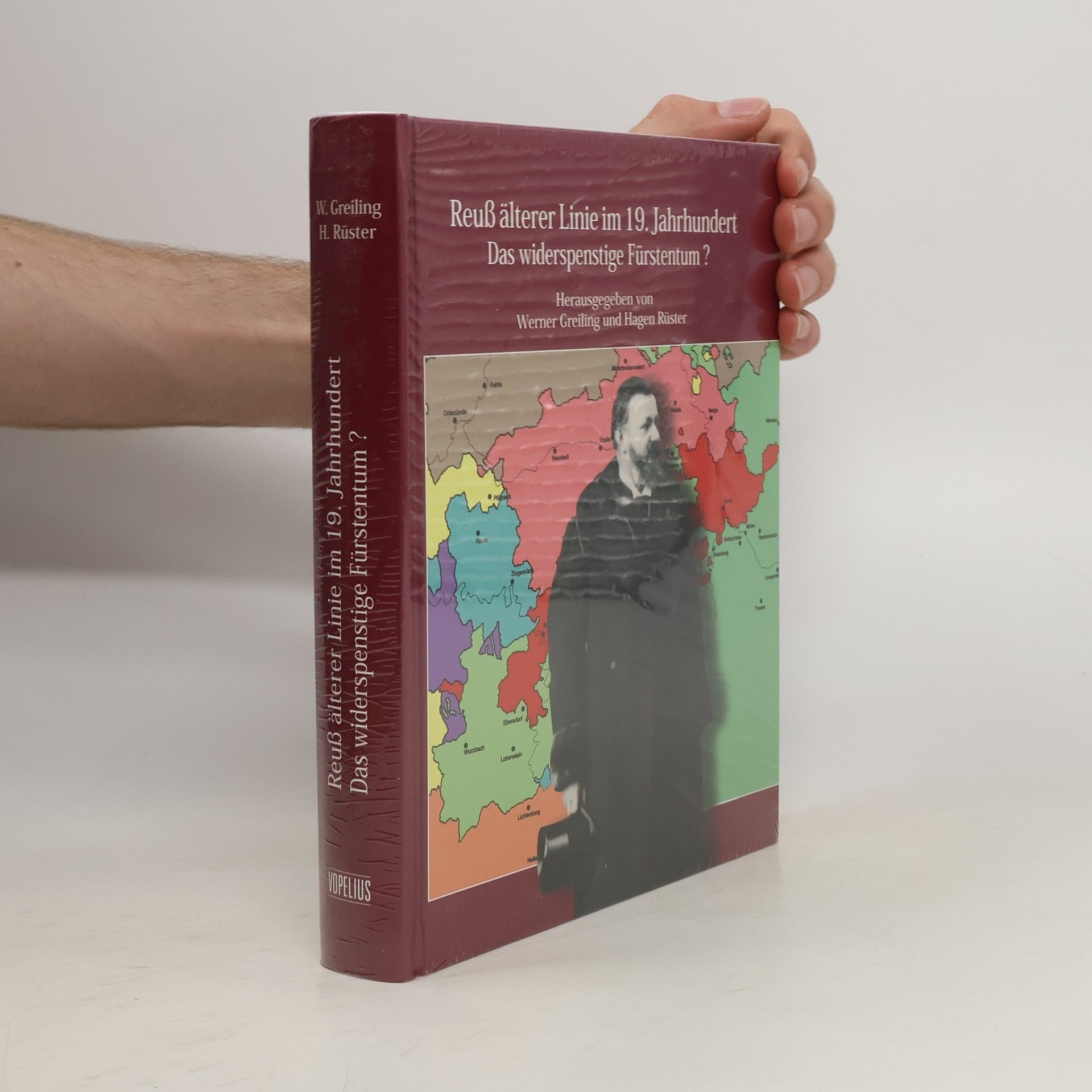

Das Fürstentum Reuß älterer Linie spielte im 19. Jahrhundert eine besondere Rolle in der deutschen Politik. Die Fürstin Caroline (1819-1872) und ihr Sohn Heinrich XXII. (1846-1902) hielten an einem traditionellen, legitimistischen Herrschaftsverständnis fest und lehnten sowohl den Nationalismus als auch den Sozialismus ab. Im Krieg von 1866 blieben sie dem Bund mit Habsburg treu. Nach der Reichsgründung 1871 blieb der Greizer Fürst den neuen politischen Realitäten distanziert und erkannte die Schwächen des Deutschen Reiches. Trotz der als rückständig geltenden Haltung des Fürsten war das Land von der Industrialisierung erfasst und gehörte zu den fortschrittlichsten deutschen Staaten. In Greiz traf der Fürst, der am Gottesgnadentum des Alten Reiches orientiert war, auf ein nationalliberal orientiertes Bürgertum und sozialdemokratische Kräfte. Der Modernisierungsprozess des 19. Jahrhunderts war im Fürstentum besonders konfliktreich. Heinrich XXII. fand sich in einer komplexen politischen Situation innerhalb des Reiches wieder. Der Band präsentiert eine Bestandsaufnahme des Wissens, beleuchtet die Ereignisgeschichte des „langen 19. Jahrhunderts“ und hinterfragt die Wahrnehmung des Fürstentums, mit Beiträgen zu Wirtschafts- und Verfassungsgeschichte sowie Perspektiven für zukünftige Forschungen.