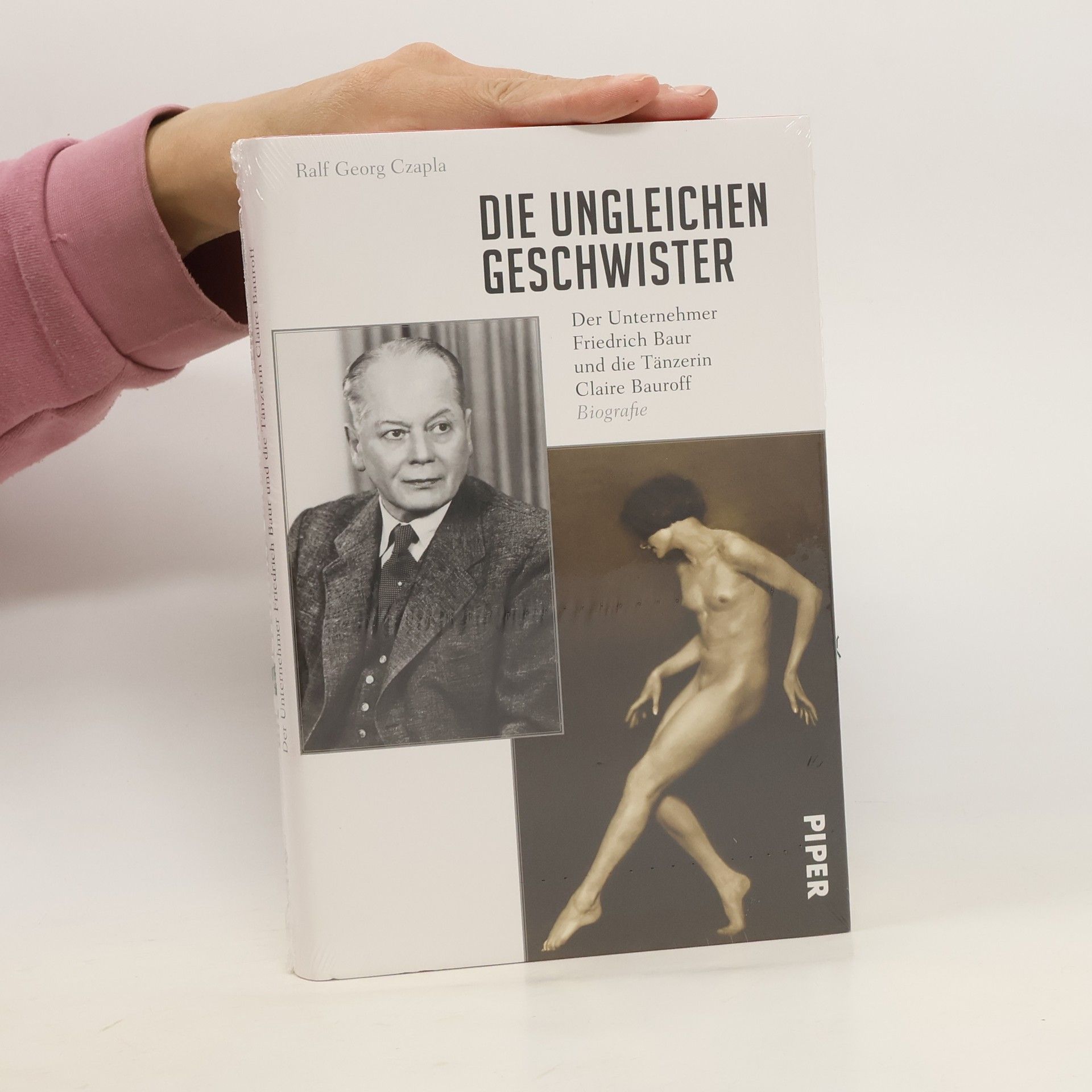

Leder und Haut – Als sich im Berliner Admiralspalast der Vorhang hob und den Blick auf eine splitternackte Frau preisgab, die im Scheinwerferlicht antike Statuen imitierte, setzte sich im fernen Burgkunstadt ein Jungunternehmer auf sein Motorrad, um Schuhe auszuliefern. Unterschiedlicher als Friedrich Baur, der am Main den ersten deutschen Versandhandel gründete, und seine Schwester Klara, die unter dem Künstlernamen Claire Bauroff als Tänzerin und Aktmodell von sich reden machte, können Geschwister kaum sein. Während sie sich auszog, um für ein neues Körperbewusstsein zu werben, zog er die Menschen an, zunächst mit preis- und hochwertigen Schuhen, später mit Kleidung. Die Geschichte der ungleichen Geschwister beginnt in den Goldenen Zwanzigern, als nach Jahren kriegsbedingter Stagnation die Wirtschaft wieder florierte und die Künste neue Ausdrucksformen erprobten. Mit der Sammelbestellung, der Ratenzahlung und dem kostenlosen Rückgaberecht ersann Friedrich eine bis dahin unbekannte, kundenorientierte Form des Warenverkaufs. Claire dagegen propagierte mit ihren Nacktauftritten ein modernes Frauenbild. Im Dienst am Menschen fanden die beiden nach dem Krieg wieder zusammen. Mit einer von ihm ins Leben gerufenen Stiftung unterstützte er die medizinische Forschung in ihrem Kampf gegen die Kinderlähmung, baute Wohnsiedlungen und Kindergärten, während sie sich als Atemtherapeutin Menschen mit motorischen Schwierigkeiten annahm.

Ralf Georg Czapla Livres

Literatur- und Medienwissenschaft: Mythos, Sexus und Traumspiel

Arno Schmidts Prosazyklus "Kühe in Halbtrauer"

- 336pages

- 12 heures de lecture

Arno Schmidts Prosaband “Kühe in Halbtrauer” erschien im Frühjahr 1964, nachdem einige der zehn Erzählungen des Zyklus zuvor in der Zeitschrift “konkret” abgedruckt wurden. In dieser Studie von R. G. Czapla wird erstmals jede Erzählung für sich und der Zyklus im Zusammenhang untersucht. Czapla gibt ausführlich Auskunft über Thematik, Motivik, Konzeption, Schreibtechnik, Aufbau und Struktur sowie die Einflüsse der Psychoanalyse.