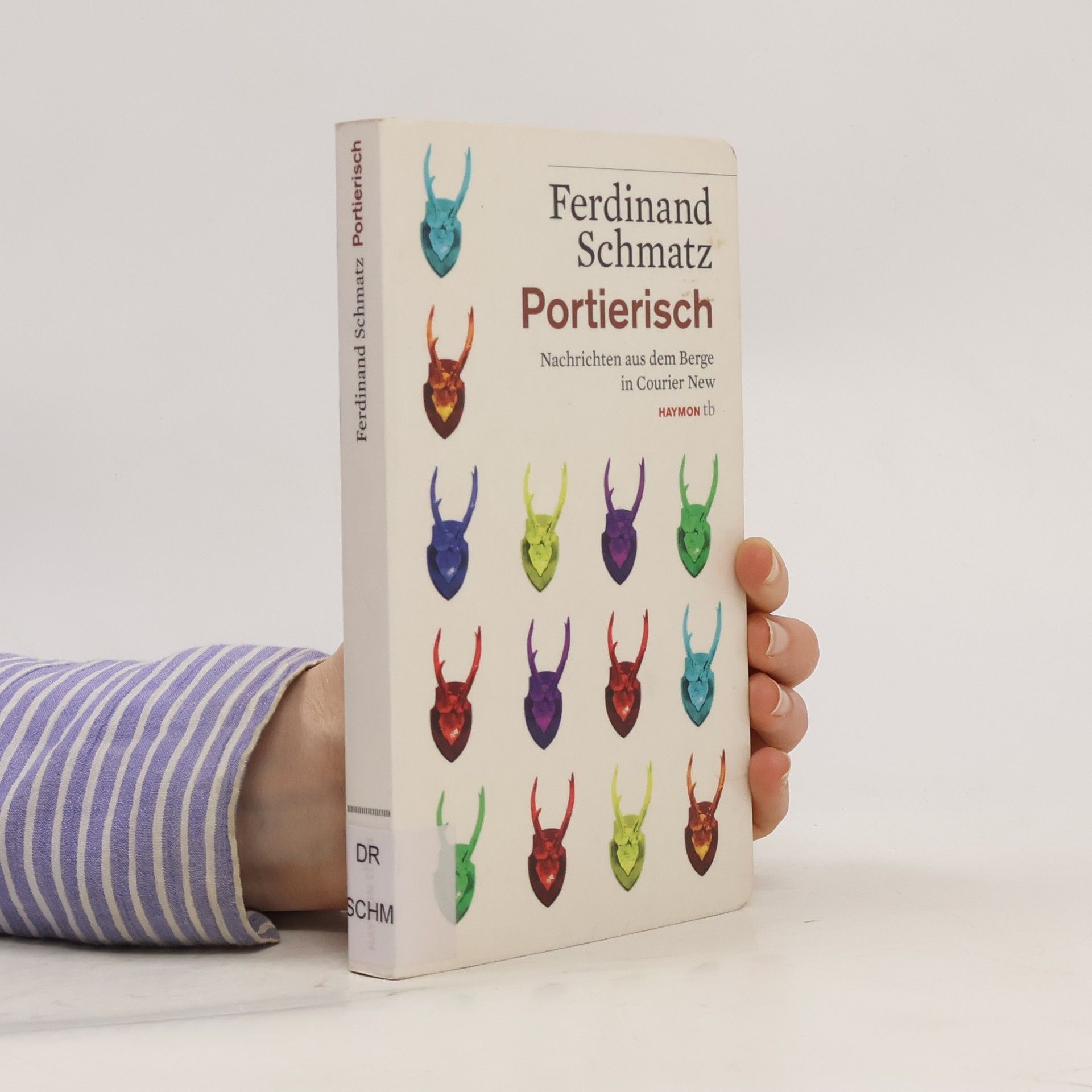

Portierisch

Nachrichten aus dem Berge in Courier New

„Portierisch“, das heißt „gewöhnlich“. Der Erzähler ist aus diesem gewöhnlichen Umfeld in die inneren Kreise altösterreichischer Adelsreste aufgestiegen. Dort verfolgt er die Beziehungen und Hierarchien zwischen den Einheimischen mit genauen und ironischen Beobachtungen. Immer an seiner Seite: der Amerikaner Courier, der durch seine Verständnisschwierigkeiten Gesprächen oft eine sprachspielerische Wendung gibt. Nachrichten aus dem Berge nennt Ferdinand Schmatz seine Aufzeichnungen, die einen klar umrissenen Raum zum Thema haben: ein abgeschiedenes Tal in den steirischen Bergen samt seiner Bewohner.