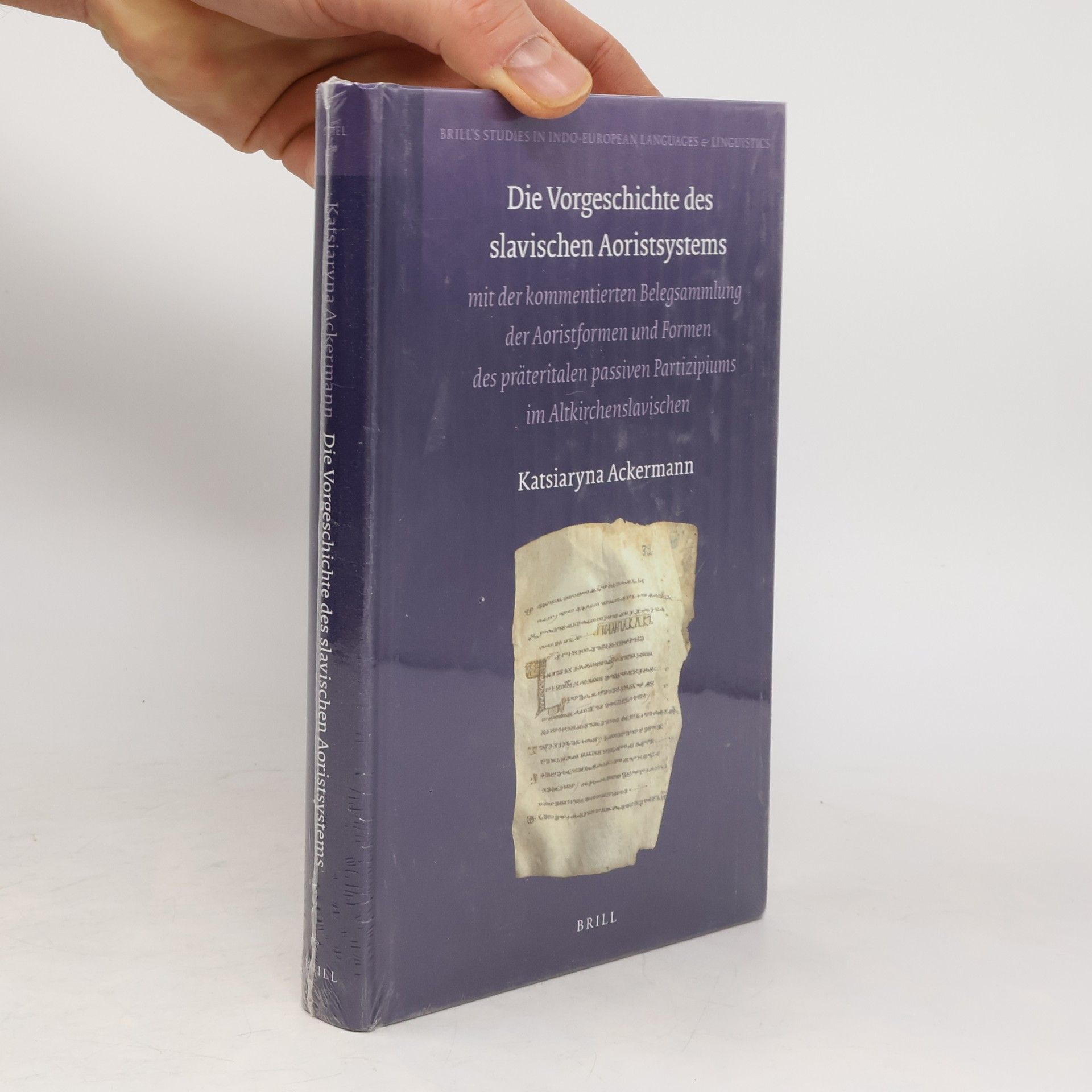

K. Ackermann proposes a new systematic account of the paradigmatic organization of the Proto-Slavic finite verb revealing development parallels with other Indo-European languages. Designed as a reference book, the volume comprises a nearly complete attestation of OCS aorists and past participles. K. Ackermann bietet eine neue systematische Behandlung der paradigmatischen Organisation des urslavischen finiten Verbs und zeigt Entwicklungsparallelen mit anderen indoeuropaischen Sprachen. Das Buch ist als ein Nachschlagewerk konzipiert und umfasst eine beinahe vollstandige Belegung der altkirchenslavischen Aoristformen und passiven Partizipien."

Kathrin Ackermann Livres

Deutschland und Europa im Umbruch

Einstellungen, Verhalten und Forschungsperspektiven im Kontext der Bundestagswahl 2017 und der Europawahl 2019

- 252pages

- 9 heures de lecture

Umbrüche und Krisen führen zu drastischen Veränderungen und bedingen Wandel – nicht zuletzt mit Blick auf politische Einstellungen und politisches Verhalten sowie den politischen Wettbewerb. Mit einem Schwerpunkt auf die Bundestagswahl 2017 und die Europawahl 2019 analysieren die Beiträge in diesem Band das Wahlverhalten in Deutschland und Europa vor dem Hintergrund dieser politischen und gesellschaftlichen Veränderungen.

Komparatistik 2018

Jahrbuch der Deutschen Gesellschaft für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft