Amalia M. Rosenblüth-Dengler (1892-1979)

Philosophin und Bibliothekarin. Biografische Spuren eines Frauenlebens zwischen Aufbruch und Resignation

Philosophin und Bibliothekarin. Biografische Spuren eines Frauenlebens zwischen Aufbruch und Resignation

Thekla Merwin, geborene Blech, wurde 1887 in Riga geboren. 1908 heiratete sie den aus Lemberg stammenden Juristen Emil Merwin (1881-1934). Ihre Tochter Magda, später Juristin, kam 1911 zur Welt. Ab März 1938 wurden Thekla und Magda Merwin zu Opfern des menschenverachtenden NS-Rassismus. Sie wurden am 24. September 1942 mit dem 11. Transport vom Wiener Aspangbahnhof nach Theresienstadt deportiert, von dort nach zwei entsetzlichen Jahren mit einem der letzten Transporte am 19. Oktober 1944 nach Auschwitz deportiert und dort ermordet. Das literarische Werk Thekla Merwins umfasst Gedichte, Feuilletons, kurze Prosawerke, Rezensionen, Gedichte und journalistische Beiträge zum Zeitgeschehen, welche nachweisbar ab 1909 in zahlreichen Zeitschriften und Zeitungen erschienen sind. Für die vorliegende Werkausgabe konnten insgesamt 138 Texte recherchiert und transkribiert werden. Thekla Merwin tritt uns in allen Lebensphasen als kritische, politisch wachsame und furchtlos argumentierende Zeitgenossin entgegen. Die neuerliche Lektüre der von Thekla Merwin hinterlassenen facettenreichen Texte gewährt uns Einblick in eine Epoche des Aufstiegs und auch des Niedergangs. Die Texte zeugen von Hoffnung und auch von Resignation – bis hin zum gewaltsamen Tod der Autorin.

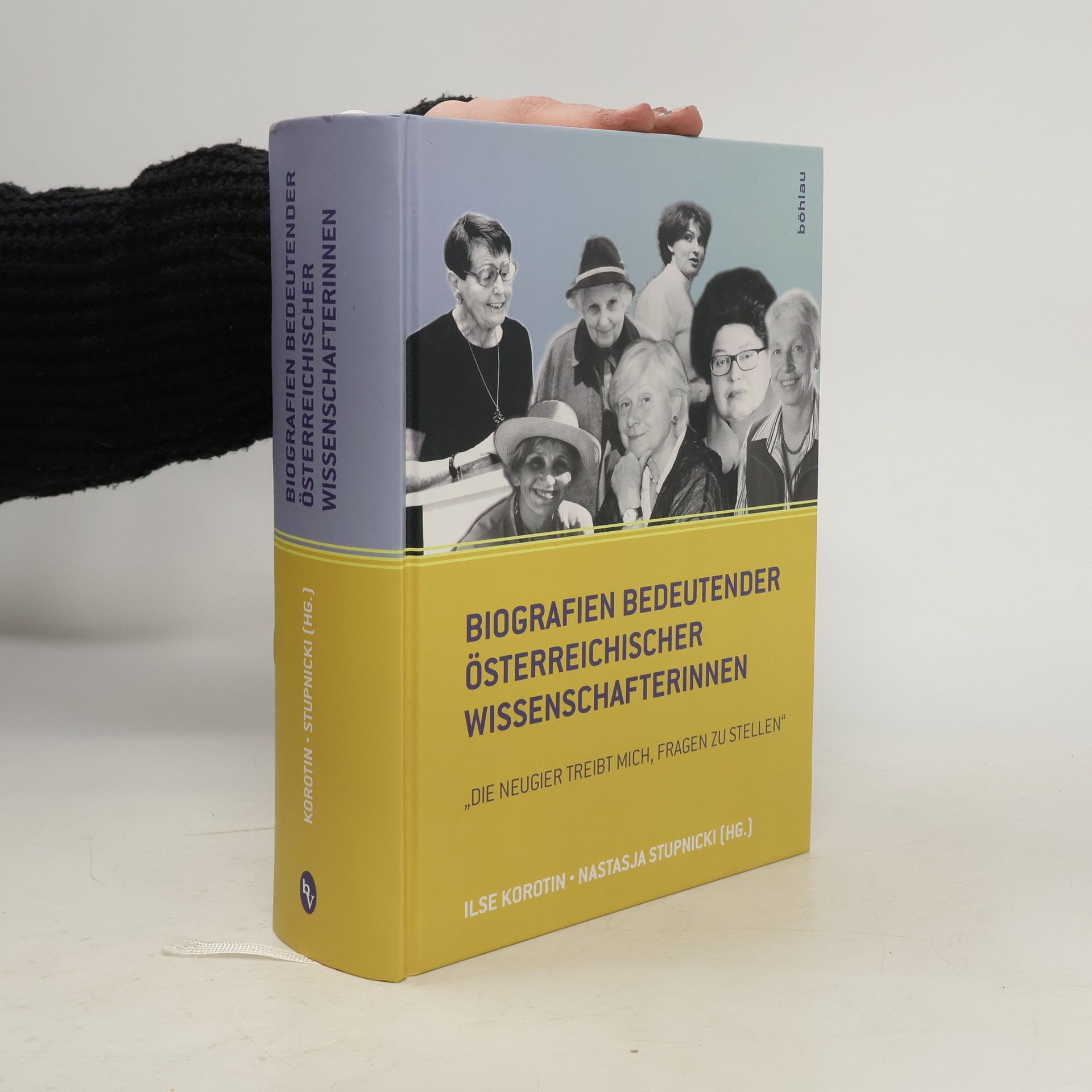

Der Band schließt an die Ergebnisse des 2002 erschienenen Lexikons „Wissenschafterinnen in und aus Österreich. Leben – Werk – Wirken“ an, in dem u. a. die Wirkungsfelder der ersten Generation von Wissenschafterinnen an den österreichischen Universitäten sowie in außeruniversitären Arbeitsbereichen erforscht wurden.\nDie gegenständliche Sammlung konzentriert sich nun vorwiegend auf das frauenspezifische Wirken von Wissenschafterinnen nach 1945 (Geburtsjahre 1930-1950, beinhaltete aber auch eine Ergänzung früherer Jahrgänge). Der zeitliche Schwerpunkt umfasst darüber hinaus die theoretischen und personellen Auswirkungen der zweiten Frauenbewegung, die sich in den 1970er Jahren an den Universitäten aus frauenspezifischen Fragestellungen im Wissenschaftsbereich entwickelt haben.