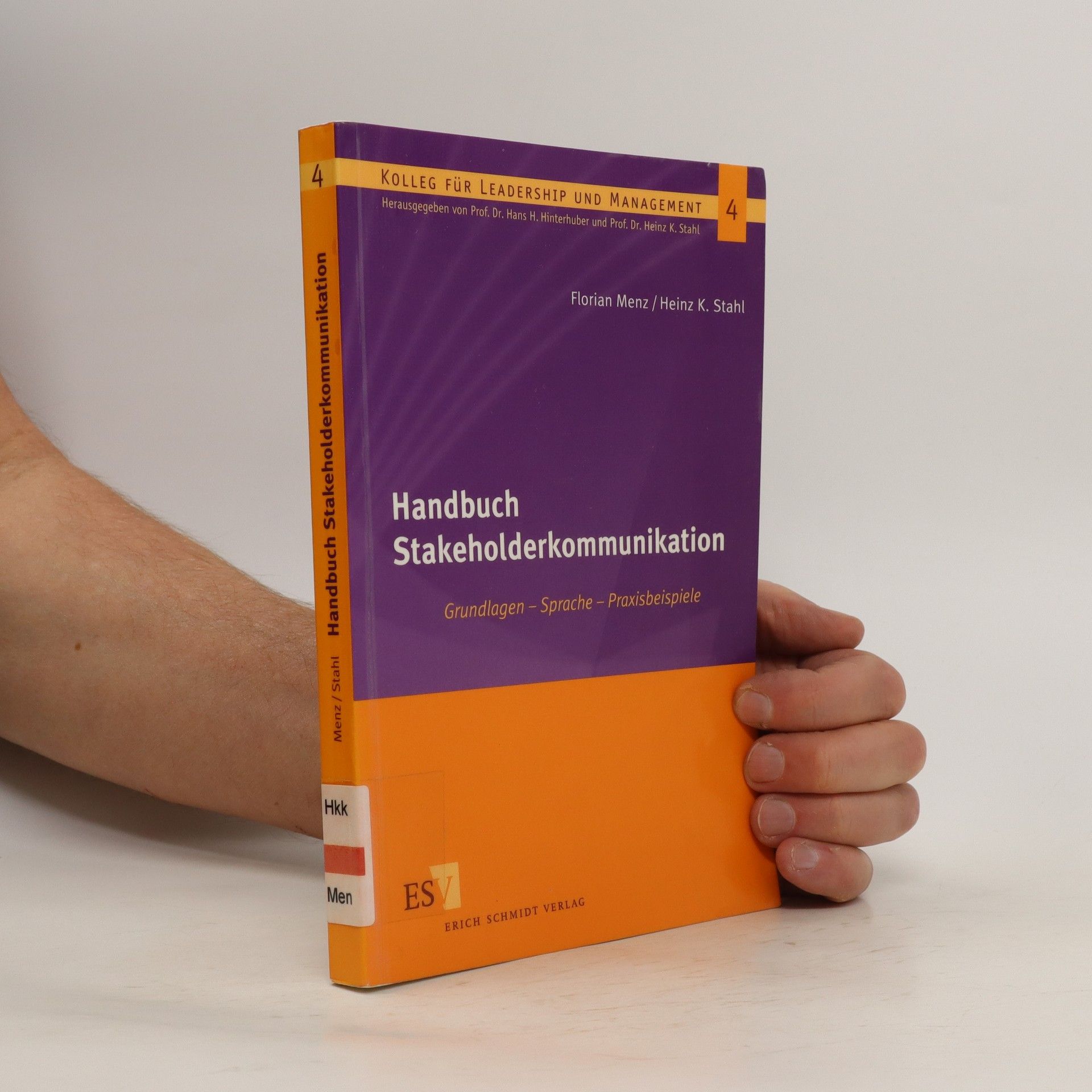

Die Sprache ist das Medium in der Kommunikation. Auch Unternehmen können durch den bewussten Einsatz von Sprache die Interaktion mit ihrer Umwelt zielorientiert gestalten. Zu dieser Unternehmensumwelt zählen unter dem Begriff „Stakeholder“ z. B. Finanzpartner, Lieferanten, Kunden und auch die breite Öffentlichkeit. Wie eine zielgerichtete Kommunikation mit diesen gelingt, analysieren Florian Menz und Heinz K. Stahl in ihrem Buch. Dabei vereinen sie betriebswirtschaftliche, soziologische und linguistische Sichtweisen in einem Werk und liefern damit das zentrale Wissen für eine gelungene Stakeholderkommunikation: - Unternehmensführung im Umbruch - Charakteristik und Ziele der Stakeholderkommunikation - Entstehung und Funktion von Sprache - bildhafte Kommunikation und Ambiguität - „Arenen“ der Stakeholderkommunikation: Markt, Finanzwelt, Öffentlichkeit Die Analyse zahlreicher authentischer Fälle aus der Praxis erleichtert Lesern das Umsetzen der Erkenntnisse wesentlich.

Florian Menz Livres

1 janvier 1960 – 30 juin 2017