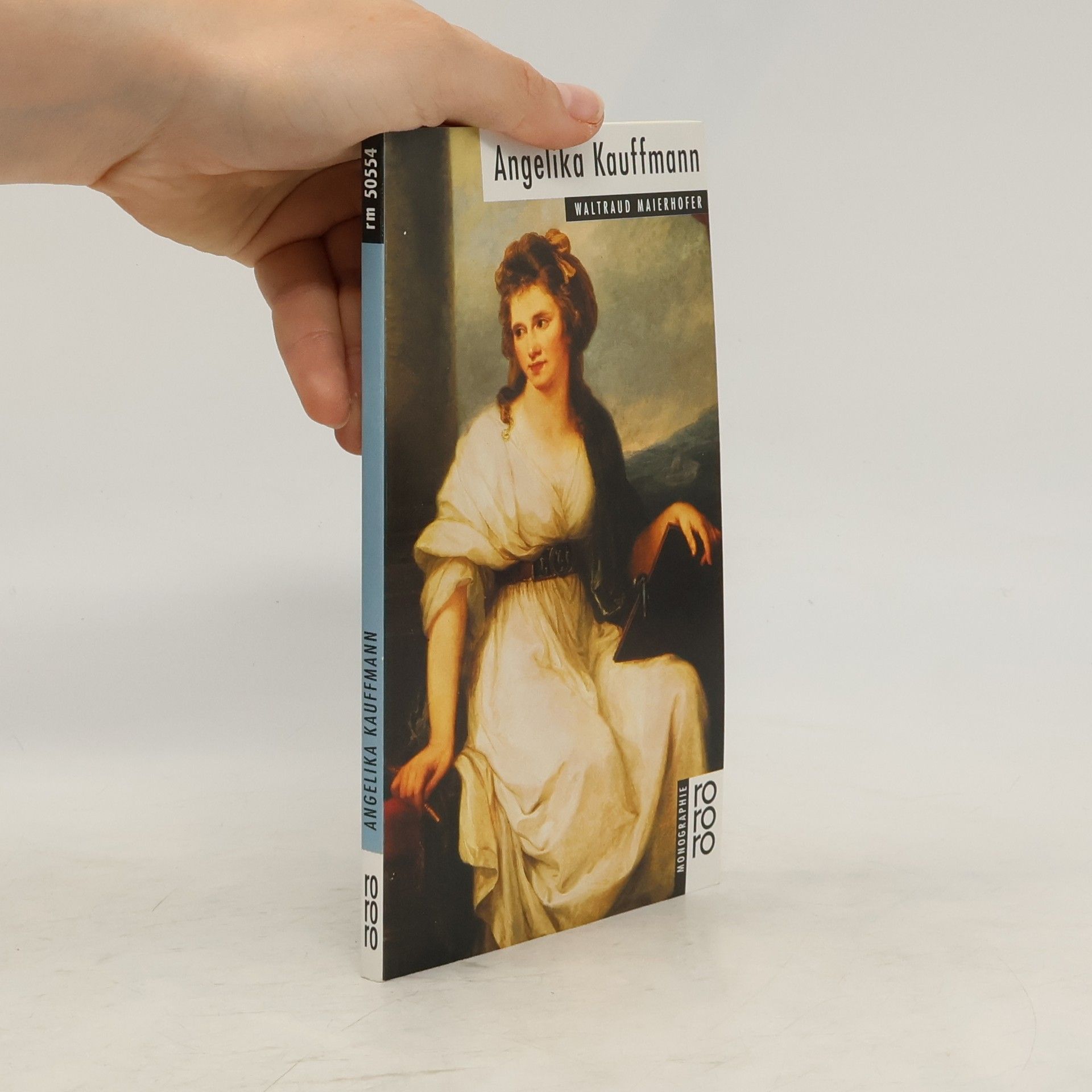

Angelika Kauffmann war schon zu ihrer Zeit eine in ganz Europa gefeierte Malerin. Zu den Auftraggebern der weltgewandten und selbstbewussten Künstlerin zählten gekrönte Häupter wie Kaiser Joseph II. und Zarin Katharina II., Geistesgrößen, unter ihnen Winckelmann und Goethe, Diplomaten und Gelehrte. Viele ihrer Werke, ob bewunderte Porträts oder Gemälde mit literarischen, mythologischen und religiösen Themen, fanden als Kupferstiche eine bis dahin unbekannt große Verbreitung.

Waltraud Maierhofer Livres

1 janvier 1959