Schriftsteller wollen hoch hinaus. Schriftstellerinnen auch. Beispielsweise, um über ihre Stadt zu schreiben. Über Menschen, über Straßen und an Plätzen, die der Stadt ihr eigenwilliges Profil verleihen. Die Idee: Mitten im Getriebe der Großstadt, wo sich schon Flaneure wie Gabriele Tergit oder Walter Benjamin am wohlsten fühlten, blikken versierte Autorinnen auf einen der urbanen Orte Berlins. Hier, am Kurfürstendamm, Ecke Joachimsthaler Straße, ragt noch immer eine, im flotten Stil der fünfziger Jahre gebaute Verkehrskanzel aus dem Asphalt. Von hier aus wurde einst von einem Verkehrspolizisten der Auto- und Personenverkehr per Hand und Mikrofon geregelt. Unter Denkmalschutz verwaist, scheint die verglaste, im Stadtbild nach wie vor präsente Kanzel nur darauf zu warten, einem neuen Zweck zugeführt zu werden: Für jeweils einen halben Tag besetzen die Autorinnen die Kanzel, verschaffen sich einen neuen Überblick über den Ort ihres Schreibens, nehmen eine frische Perspektive ein und schlüpfen unbemerkt in die Rolle der Kanzlerin. Erzählerinnen, Lyrikerinnen, Essayistinnen und Kolumnistinnen beobachten vom gleichen Standort den geschäftigen Lauf der Stadt, warten auf ihre persönliche Momentaufnahme und bringen einzigartige Portraits von einem der tausend Großstadtgesichter zu Papier.

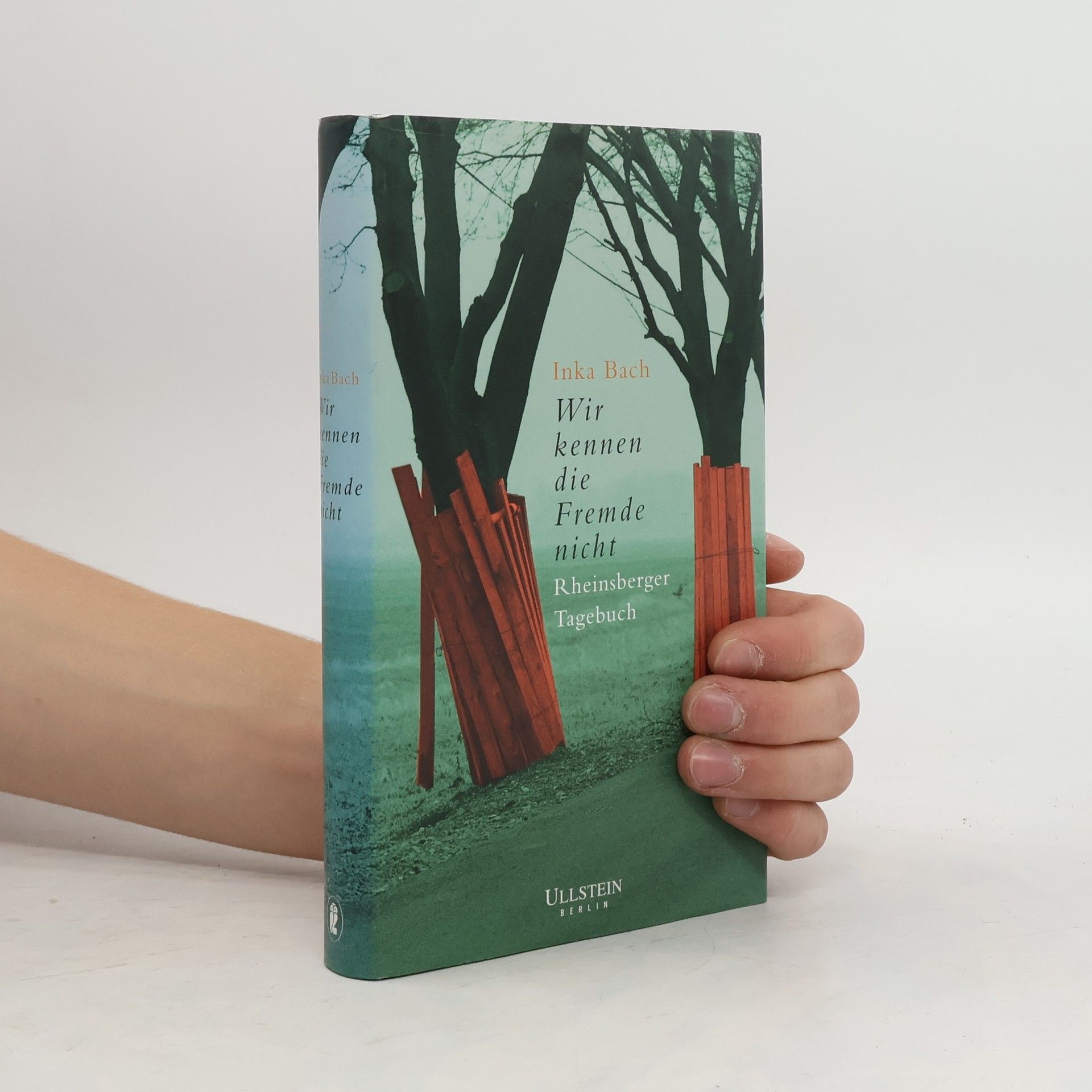

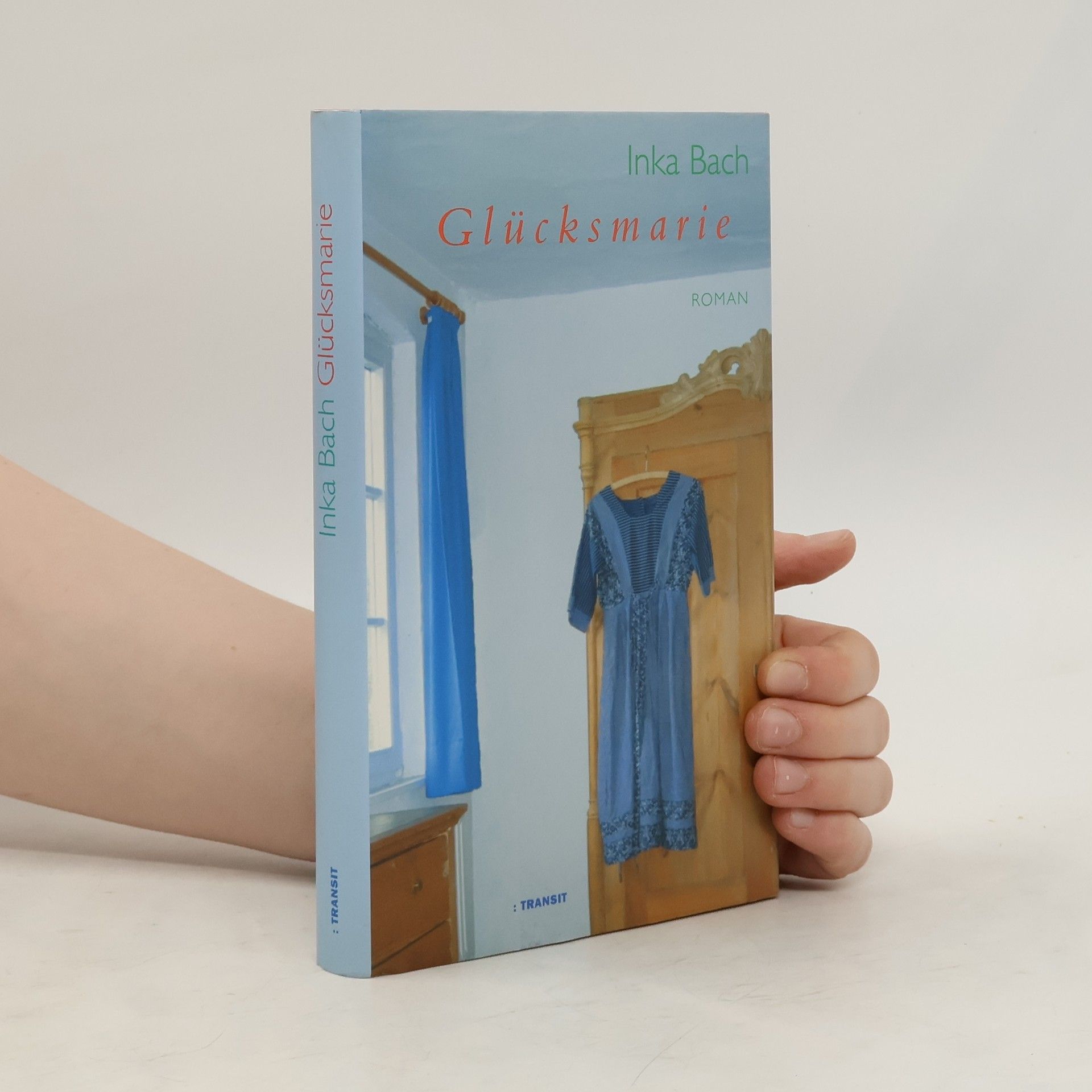

Inka Bach Livres

Inka Bach beschreibt eine äußerlich normale, aber traumatische Kindheit, in der Gewalt allgegenwärtig ist. Marie wächst bei ihren Stiefeltern, erfolgreichen Wissenschaftlern an einem angesehenen DDR-Institut, auf. Ihr Stiefvater, der während des Zweiten Weltkriegs Soldat war, setzt sich mit körperlicher Gewalt durch, die er sowohl gegen die Stiefmutter als auch gegen Marie anwendet. Aus der Perspektive des Mädchens wird diese familiäre Gewalt eindringlich und lakonisch dargestellt und in Beziehung zu anderen Lebensbereichen gesetzt: den etwas skurrilen, geliebten Großeltern, den Nachbarn, den politisch rigiden Lehrern und ihren Freunden. Diese Erfahrungen helfen Marie, eigene Maßstäbe zu entwickeln, die Widerstand gegen die von ihrem Stiefvater geforderte Unterwerfung wecken. Als er plant, mit seiner Familie aus der DDR zu fliehen, weigert sich Marie, mitzukommen, da sie hofft, nach deren Flucht von ihren Stiefeltern 'befreit' zu sein. Doch als dies nicht gelingt und sie gezwungen ist, in den Westen zu fliehen, sucht sie nach einer anderen Lösung. Der Roman erzählt packend von Maries Kindheit, geprägt von Ausbrüchen von Gewalt, Angst, Widerstand und dem Streben nach Freiheit.