Der ›Atlas zur Geschichte der Deutsch-mittelalterlichen Baukunst‹ von Georg Gottfried Kallenbach, erstmals 1847 erschienen, wird in einer limitierten Auflage neu aufgelegt. Matthias Untermann bietet Erläuterungen zu den Bauwerken, deren Geschichte und Bedeutung. Eine Einleitung zu Kallenbach und ein Register ergänzen den Band.

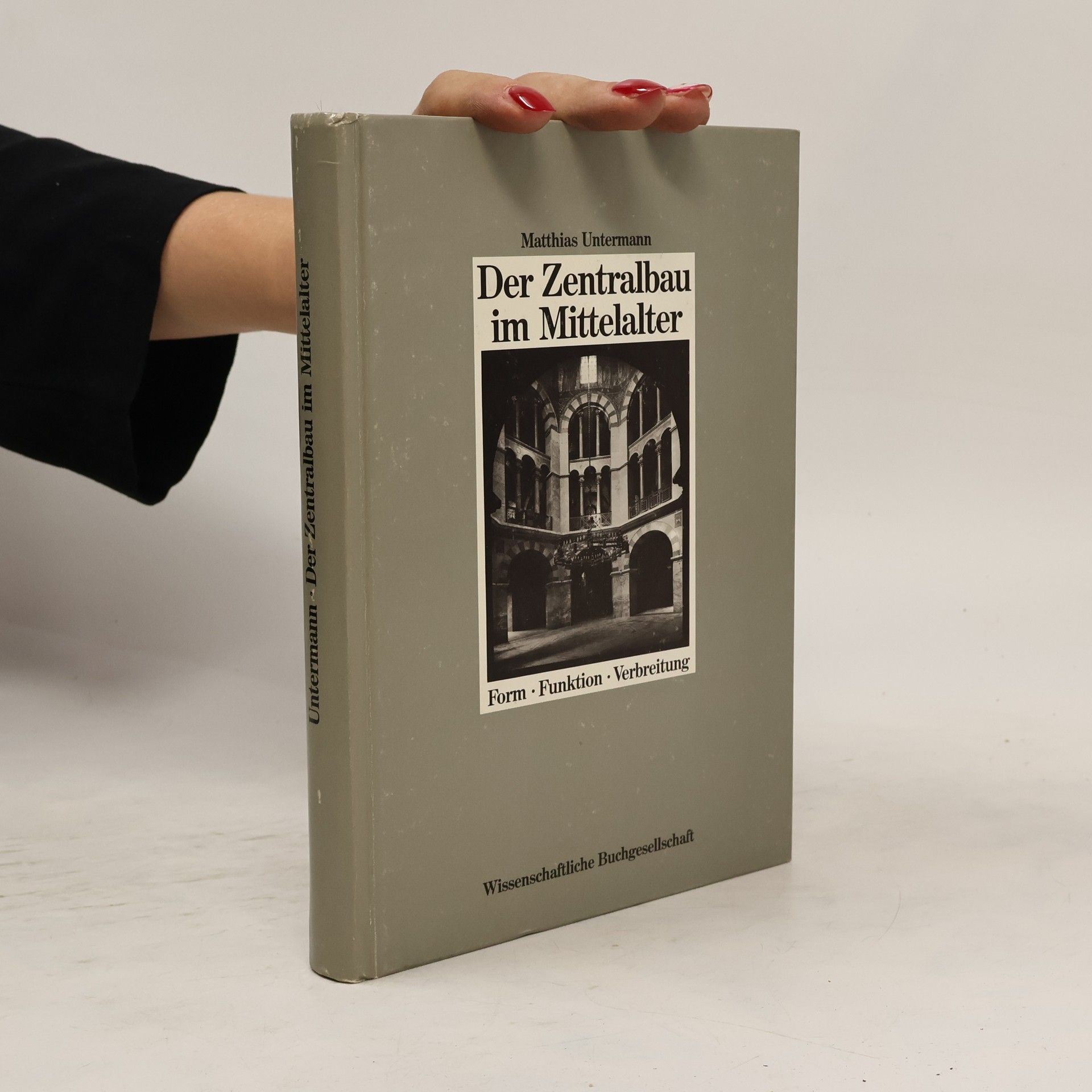

Matthias Untermann Livres

Klöster in Deutschland

- 514pages

- 18 heures de lecture

Der Band stellt Kunst und Architektur von über 200 Klosteranlagen verschiedenster Ordensgemeinschaften in Deutschland vor, erzählt ihre wechselvolle Geschichte, beschreibt ihre Ausstattung, schildert das klösterliche Leben und ihre Funktion in der Gesellschaft. Mit praktischen Hinweisen (Öffnungszeiten, Adressen) und Übersichtskarten lädt der Band als Führer in handlichem Format dazu ein, die Zeugnisse des klösterlichen Lebens neu zu entdecken.

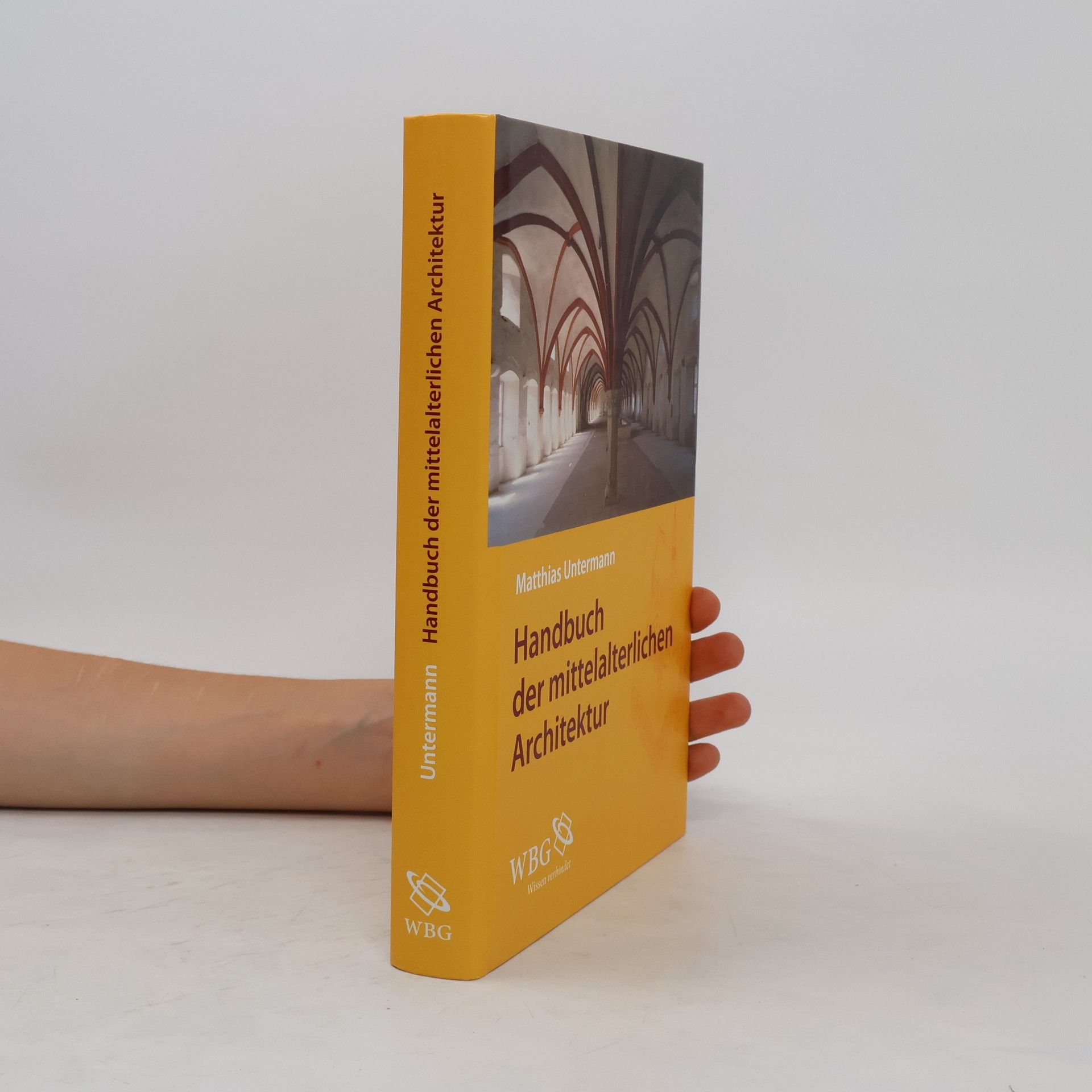

Burgen, Pfalzen, Kirchen und Klöster Kunst- und Architekturliebhaber können sich freuen: Endlich gibt es das große Handbuch zur mittelalterlichen Baukunst. Mittelalterliche Architektur ist außergewöhnlich vielseitig und prägend für unser Kulturerbe. Kirchen und Klöster, Burgen und Rathäuser, städtische und dörfliche Bauwerke sind Zeugnisse einer bedeutenden Epoche, die uns heute zuweilen fremd ist. Welche Baustoffe verwendete man im Mittelalter? Welche Stile und Gebäudetypen gab es und wie entwickelten sie sich? Und vor allem: In welchem Zusammenhang stehen diese Entwicklungen mit dem Lauf der Geschichte? Mit seiner übersichtlichen und reich bebilderten Darstellung bietet Matthias Untermann ein praktisches und umfassendes Nachschlagewerk, einen Schatz für jeden Kunsthistoriker, Architekten, Denkmalpfleger oder allgemein an der Kunstgeschichte Interessierten. An erhaltenen Bauwerken mittelalterlicher Gebäude und einzigartigen Plänen und Skizzen zeigt er die Charakteristika der einzelnen Gebäudetypen auf und schildert eingängig die Entwicklung, die sie über die Jahrhunderte nahmen.

Architektur im frühen Mittelalter

- 208pages

- 8 heures de lecture

Endlich eine Gesamtdarstellung der abendländischen Baukunst des frühen Mittelalters! Matthias Untermann gibt erstmals einen Überblick über die Architektur, die in der Zeit der Völkerwanderung in Europa entstand. Viele neuartige Kirchen, Klöster und Paläste, aber auch Stadtanlagen und Wohnhäuser, entstanden in der Zeit zwischen 500 und 1000. Sie wurden zum Ausdruck einer neuen Zeit und einer neuen Kultur. Untermann beschreibt die frühmittelalterliche Architektur in allen Regionen des christlichen Abendlandes. Darüber hinaus gibt er fundierte Informationen zum historischen Kontext und zur ehemaligen Nutzung der Bauten, die das Wissen um die ferne und fremde Frühzeit des Mittelalters um faszinierende Aspekte bereichern.

In der nach Orten alphabetisch geordneten Bibliographie fanden archäologische und bauhistorische Forschungen an Männer- und Frauenklöstern, Grangien und Stadthöfen Beachtung; für die jüngste Zeit wurde versucht, auch die Primärpublikationen zur Bauforschung am aufgehenden Mauerwerk, zur Dendrochronologie und zur Untersuchung der Dachwerke aufzunehmen. Ein ausführlicher Forschungsbericht zu methodischen Fragestellungen und wichtigen Befundkomplexen rundet die Arbeit ab.

Die Zisterziensermönche strebten danach, in einer Liebe und nach gemeinsamen Regeln zu leben, um das Ideal der urchristlichen Gemeinde zu verwirklichen. Diese Bestrebungen sind in ihrer ältesten Regelschrift, der Carta caritatis, festgehalten, die 1119 genehmigt wurde und das Verhältnis der Tochtergründungen zum Mutterkloster Citeaux regelt. Dieses Selbstverständnis bildete die Grundlage des Zisterzienserordens und seiner neuartigen Strukturen, wie Visitation und Generalkapitel. Die Architektur der Zisterzienser spiegelt dieses Ideal wider und zeigt den Wunsch nach einheitlichen Lebensformen, die als Ausdruck von Caritas und Voraussetzung für eine heilsame Existenz als Mönch dienen. Es handelt sich um ein selbst gesetztes Ziel, nicht um eine auferlegte Norm. Um 1200 wurde der Begriff der forma Ordinis geprägt, der alle äußeren Formen wie Kleidung, Verhalten, Essgewohnheiten und Bauten beschreibt, die das Selbstverständnis der Zisterzienser prägen. Trotz etwa 650 Konventen blieben die Verstöße gegen diese Normen erstaunlich gering, was auf einen ungebrochenen Konsens über die Lebensform und deren äußere Gestaltung hinweist. Die Unterschiede in Formensprache und Bauaufwand blieben im Rahmen der forma Ordinis, auch wenn moderne Forschung dies oft nicht anerkennt.

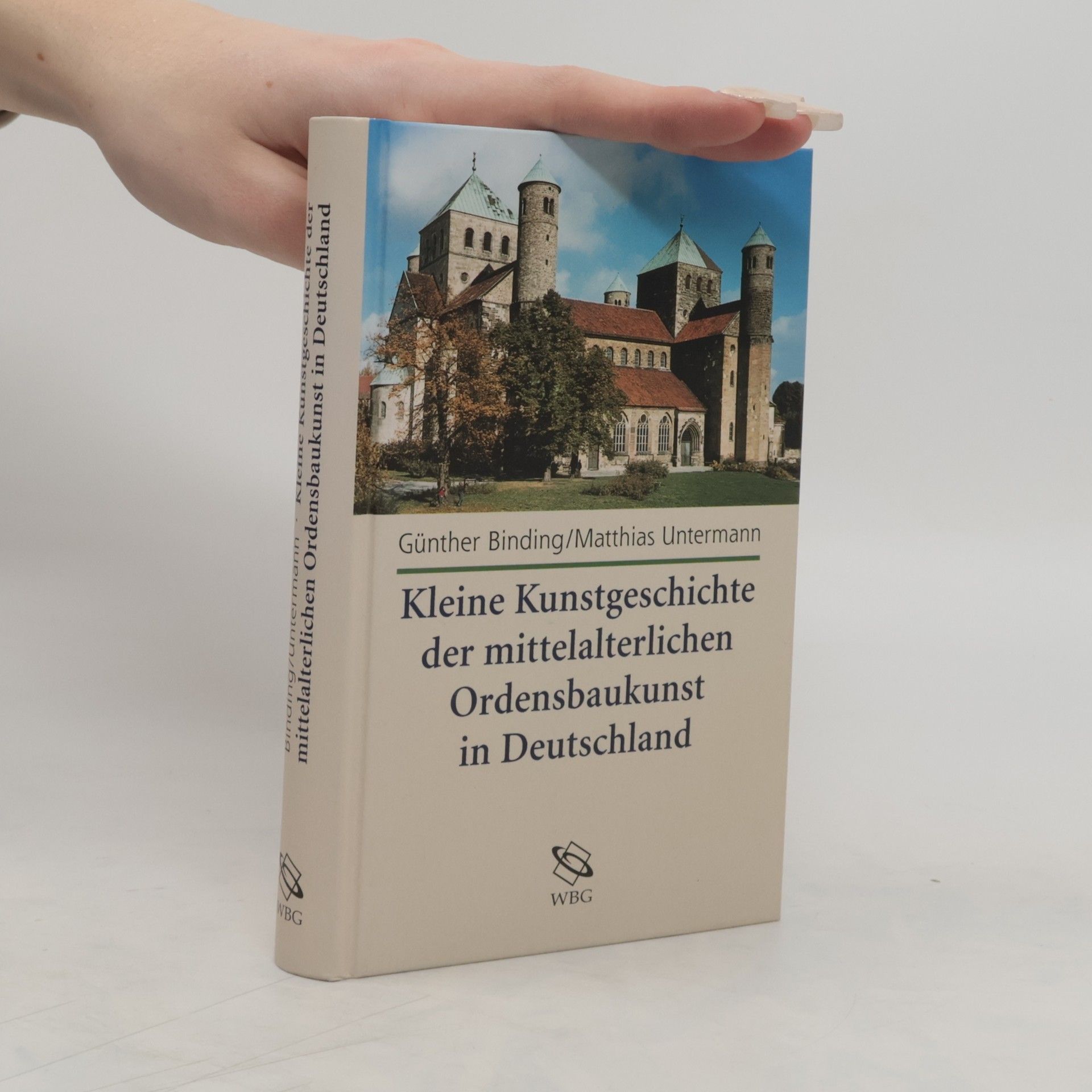

Kleine Kunstgeschichte der mittelalterlichen Ordensbaukunst in Deutschland

- 447pages

- 16 heures de lecture

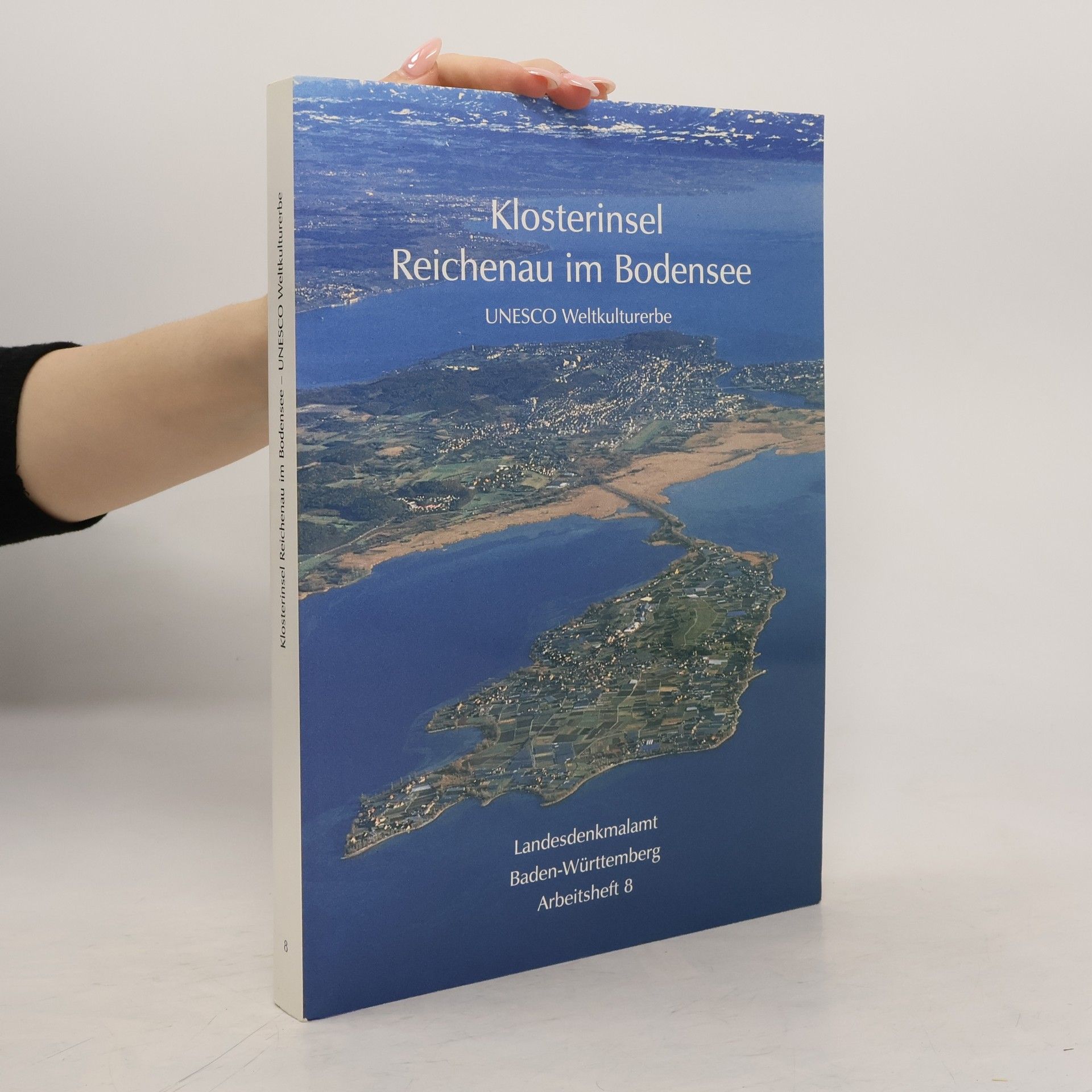

Arbeitsheft - 8: Klosterinsel Reichenau im Bodensee

UNESCO Weltkulturerbe

- 364pages

- 13 heures de lecture