Castles and palaces Bavaria

- 107pages

- 4 heures de lecture

Bilder von trutzigen und wehrhaften Burgen/Ruinen und eleganten Schlössern in Bayern, beschrieben vom namhaften Burgenforscher Dr. Joachim Zeune.

Bilder von trutzigen und wehrhaften Burgen/Ruinen und eleganten Schlössern in Bayern, beschrieben vom namhaften Burgenforscher Dr. Joachim Zeune.

Was macht eine Burg zur Burg? Wer durfte Burgen errichten, und wie finanzierte man solch ein Bauwerk? Aus welchen Quellen - abgesehen von den steinernen Zeugnissen der Vergangenheit - lernen wir heute noch etwas über die Geschichte der Burgen und das Leben, das die Menschen darin führten? Wo bedarf unser Wissen um Burgen massiver Korrekturen? Welche Bedeutung hatten Burgen für die Herrschaftspraxis, aber auch in der symbolischen Kommunikation? All diese Fragen und viele weitere mehr rund um das Thema Burg beantwortet kundig und kompetent Joachim Zeune in seiner kompakten, gut bebilderten Darstellung – aber er geht darin auch auf das Nachleben der Burgen und die zweifelhaften Segnungen einer missverstandenen Burgenromantik ein.

Franken ist nicht nur gesegnet mit Weinbergen, sondern auch mit einer erstaunlich großen Zahl an Kirchenburgen, Wehrkirchhöfen und Wehrkirchen. Die Forschung mied sehr lange dieses interdisziplinär anspruchsvolle Thema. Dies hatte zur Folge, dass unkritisch aus fast jeder Kirche eine Wehrkirche und aus jedem ummauerten Friedhof ein Wehrfriedhof gemacht wurde. So legt das reich illustrierte Sachbuch nun erstmals eine wissenschaftlich fundierte Bestandsaufnahme vor. Es löst den vermeintlichen Widerspruch zwischen Sakral- und Wehrbau nicht nur auf, sondern stellt deren großartige Symbiose dar. Gleichzeitig ist der Band ein attraktiver Führer. Joachim Zeune, der Experte schlechthin, stellt 30 nach verschiedenen Kriterien ausgewählte, ausführlich in Wort und Bild präsentierte Bauten ins Zentrum seiner Darstellung und fügt einen Kurzkatalog mit den etwa 200 ermittelten Objekten in Franken an.

Wehrelemente an mittelalterlichen Burgen ; Kolloquium des Wissenschaftlichen Beirats der Deutschen Burgenvereinigung Goslar 2013

Die Tagung 2013 in Goslar setzte sich zum ersten Mal in der deutschen Castellologie konkret mit jenen grundsätzlichen, speziellen Bauelementen auseinander, die eine Burg eigentlich erst zu einer Burg machen, den Wehreinrichtungen, über deren Herkunft im mitteleuropäischen Raum bislang erstaunlich wenig bekannt ist. Beginnend mit dem 13. Jahrhundert erfuhr die Burg inhaltlich wie architektonisch einen derart differenzierten Wandel, dass fortan alle Definitionen die Wehrhaftigkeit und Verteidigungsfähigkeit als wesentliches Kriterium hervorhoben.

Herrschaftsbau im Spannungsfeld zwischen Politik und Religion

Das Thema der 2011 in Würzburg veranstalteten Tagung war ein sehr weit gefasstes und wurde daher auf das Unterthema „Herrschaftsbau im Spannungsfeld zwischen Politik und Religion“ eingegrenzt. Damit widmete sich die Tagung einem vielschichtigen vorwiegend historischen Kontext. Die einzelnen Kapitel lassen die Bandbreite der Thematik erkennen, die von der Etablierung und Organisation von Raumstrukturen und der hierbei wahrgenommen Rolle von Kirche und Staat und deren Wechselbeziehung bis hin zu realen, den politischen Zielen ihrer Auftraggeber möglichst gerecht werdenden bzw. dienlichen Aufgabenstellungen und deren zeitlicher wie räumlicher Verortung reichen. Hierbei nbegriffen sind auch Fragen der Verteidigungsfähigkeit von Klosteranlagen.

Kolloquium des Wissenschaftlichen Beirats der Deutschen Burgenvereinigung, Brixen 2017

Bereits 2015 hatte das Südtiroler Burgeninstitut den Wissenschaftlichen Beirat der DBV eingeladen, eine gemeinsame Tagung zu veranstalten. 2017 wurde dieser Plan in Brixen realisiert. Bei der Dichte prachtvoller und oft authentisch erhaltener Burgen in Südtirol bot sich ein Thema an, das sich mit höfischer Kultur beschäftige, allerdings unter Fokussierung auf die Burgen. So einigte man sich auf den Tagungstitel „Adelskulturen auf Burgen“ und damit die Vielfalt, aber auch die zeitliche Dynamik kultureller Ausdrucksformen des Adels und seines Umfelds im Mittelalter.

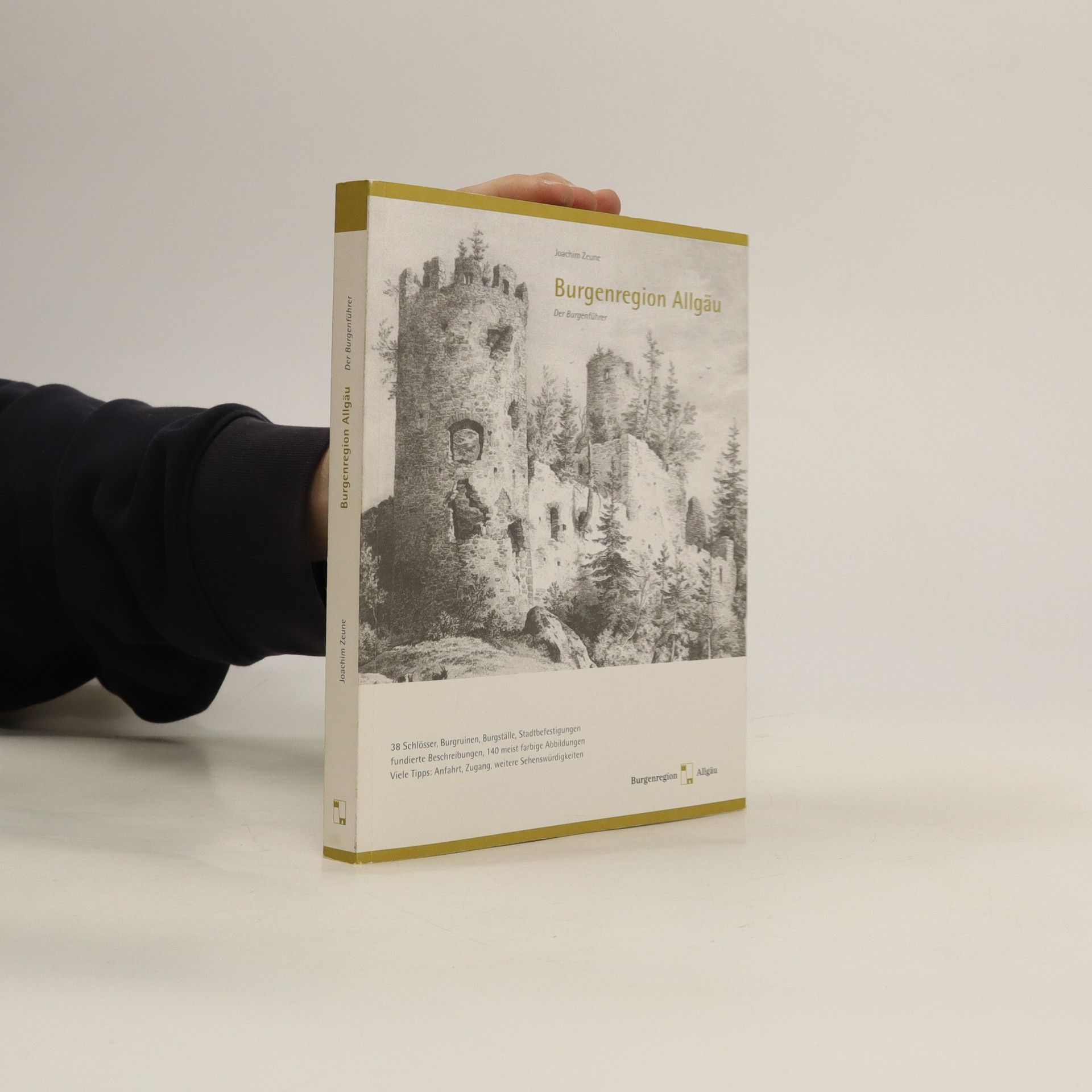

Turniere, Jagdgesellschaften, Minnesänger, Burgfräulein: Beim Stichwort 'Ritter' leuchten Kinderaugen. Entdecken Sie jetzt mit Ihrer Familie die Burgenregionen Allgäu und Außerfern. In 12 Burgenerlebnissen tauchen Sie ein in Romantik, Abenteuer und neueste wissenschaftliche Forschungen. Ob Burgruine Alttrauchburg, Neuravensburger Turm, Mindelburg oder Schloss Weizern: die Übersichtskarte, Tourensteckbriefe und Routenbeschreibungen dazu finden Sie in diesem Wanderführer.

Über kaum einen anderen Forschungsgegenstand wurde so viel und gleichzeitig so viel Unrichtiges geschrieben wie über die mittelalterliche Burg. Falsche Datierungen - maßlose Übertreibungen der Wehrfähigkeit - Fehlinterpretationen von Bergfried, Schießscharten und Gußerkern - Phantastereien über das Leben auf der Burg, über Folterkammern und heißes Pech -, das sind nur einige der Themen, die Joachim Zeune, einer der derzeit kompetentesten Mittelalterarchäologen und Burgenforscher, aufgreift. Als Beispiele dienen vorwiegend die mittelalterlichen Burgen des deutschsprachigen Raumes, aber auch solche aus anderen europäischen Ländern.