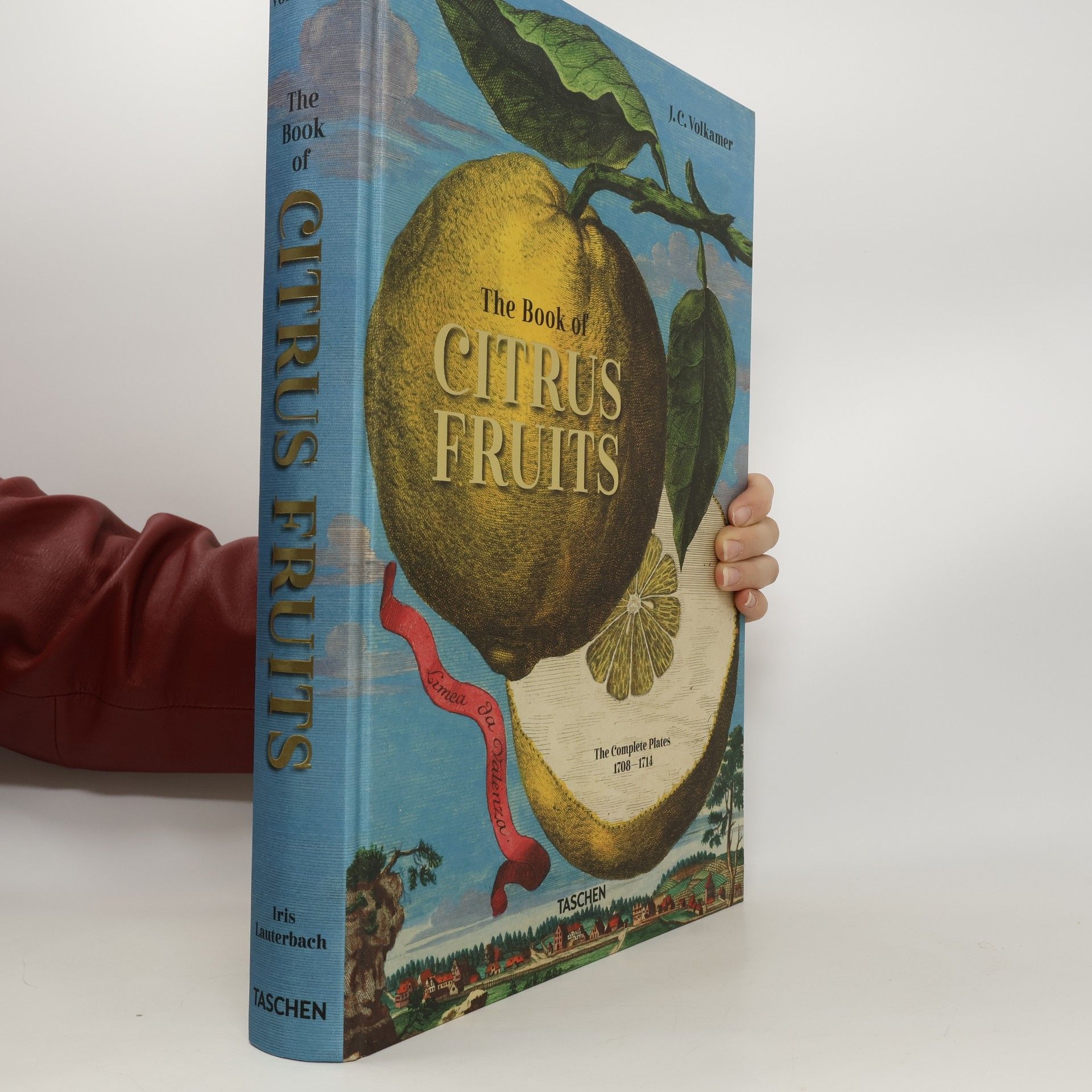

Citrons, lemons, and bitter oranges float like heavenly bodies above Italian villas, Nuremberg gardens, and picturesque countryside in J. C. Volkamer's ode to the citrus fruit. Reproducing a rare hand-colored set of the copper plates, this publication shows 170 varieties of citrus fruits in life size. Full of fragrance and color, they revive a...

Iris Lauterbach Livres

Iris Lauterbach Antoine Watteau Antoine Watteau schuf mit seinen "Fêtes galantes" zu Beginn des 18. Jahrhunderts eine neue Bildgattung: Das Theater und insbesondere die Commedia dell'Arte inspirierten Watteau, und so zählen elegant kostümierte Schauspieler, Tänzer und Musiker zu seinen häufigsten Motiven. Doch auch bukolischen Szenen und Porträts galt seine Vorliebe. Watteaus Gemälde, von Romantik, Schauspiel und Lebensfreude geprägt, bieten eine idyllische Welt des Vergnügens und der Unterhaltung dar. 96 Seiten. Klappenbroschur.

Der Central Collecting Point in München

- 256pages

- 9 heures de lecture

Der größte Teil der aus vielen Ländern Europas stammenden nationalsozialistischen Raubkunst befand sich bei Kriegsende 1945 in Depots in der amerikanischen Besatzungszone. Die Sicherstellung und Rückführung dieser Kunstwerke sowie ausgelagerter deutscher Museumsbestände lag in Händen der 'Monuments, Fine Arts & Archives Section' der amerikanischen Militärregierung. Das reich bebilderte Buch behandelt die Geschichte der größten amerikanischen Kunstsammelstelle, des in den ehemaligen NSDAP-Gebäuden am Königsplatz in München eingerichteten Central Collecting Point. Ausländische Raubkunst wurde hauptsächlich von hier aus restituiert. Im Mittelpunkt stehen Standort, Einrichtung, Mitarbeiter und Arbeit der Institution in den Jahren 1945 bis 1949. Einzelne Restitutionsvorgänge werden exemplarisch untersucht. Die Geschichte des aus dem Collecting Point hervorgegangenen Zentralinstituts für Kunstgeschichte und die Ausstellungspolitik des Amerika-Hauses werden im Rahmen der 'Re-Education' und des Wiederaufbaus der Münchner und westdeutschen Kunst- und Kulturszene nach 1945 beleuchtet.

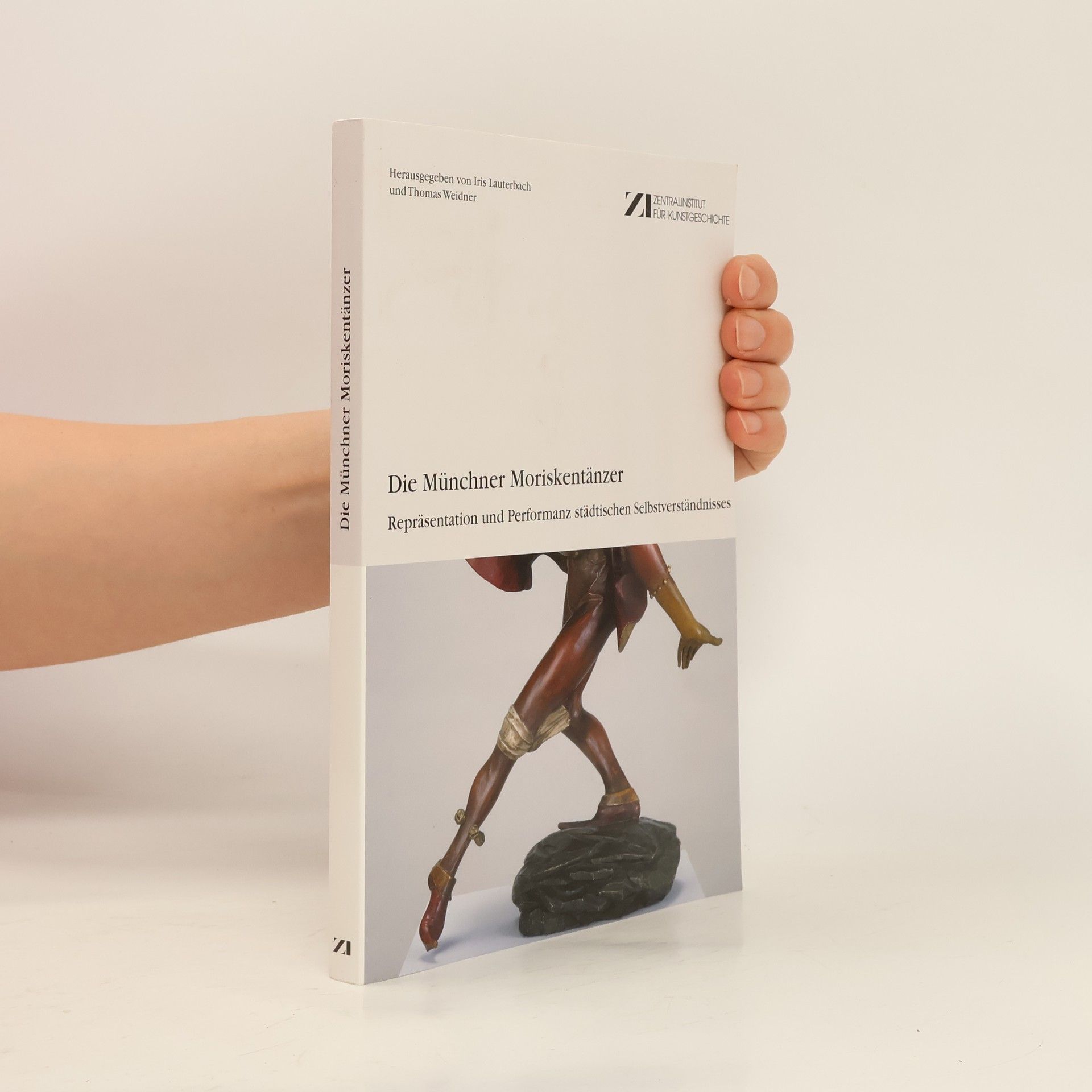

Die Münchner Moriskentänzer

- 214pages

- 8 heures de lecture

Erasmus Grasser, ein Bildhauer und Baumeister aus Schmidmühlen, schuf zwischen 1480 und 1518 die einzigartigen Holzfiguren der Münchner Moriskentänzer, die zu den bedeutendsten Kunstwerken der Stadt München zählen. Diese Figuren wurden im neu errichteten Tanzhaus am Marienplatz, heute bekannt als das Alte Rathaus, aufgestellt. Ihre Deutung als frühe Zeugnisse bürgerlicher Repräsentation ist naheliegend, jedoch waren sie ursprünglich Teil eines komplexen heraldischen Programms, das den bayerischen Landesherrn in einen kosmologischen Kontext einbettete. Als exotische Entourage im höfischen Zeremoniell übernahmen die Tänzer die Rolle von Wappenträgern und dienten als prächtiges Ornament, mit dem der Herzog von Bayern seinen dynastischen Anspruch auf die Vormachtstellung im Reich untermauerte. Die Darstellung der ursprünglich maurischen Tanzsprünge und grotesken Bewegungsmotive, die heutigen Raver-Posen ähneln, demonstriert zudem die gestalterischen Möglichkeiten der Holzschnitzerei, die Konkurrenz zu Stein- und Bronzeskulpturen erhielt. Der Band untersucht die Moriskentänzer aus verschiedenen Perspektiven – historisch, kunstgeschichtlich, musikwissenschaftlich und kostümkundlich – und versucht, die Figuren in ihren historischen Kontext zurückzuführen.

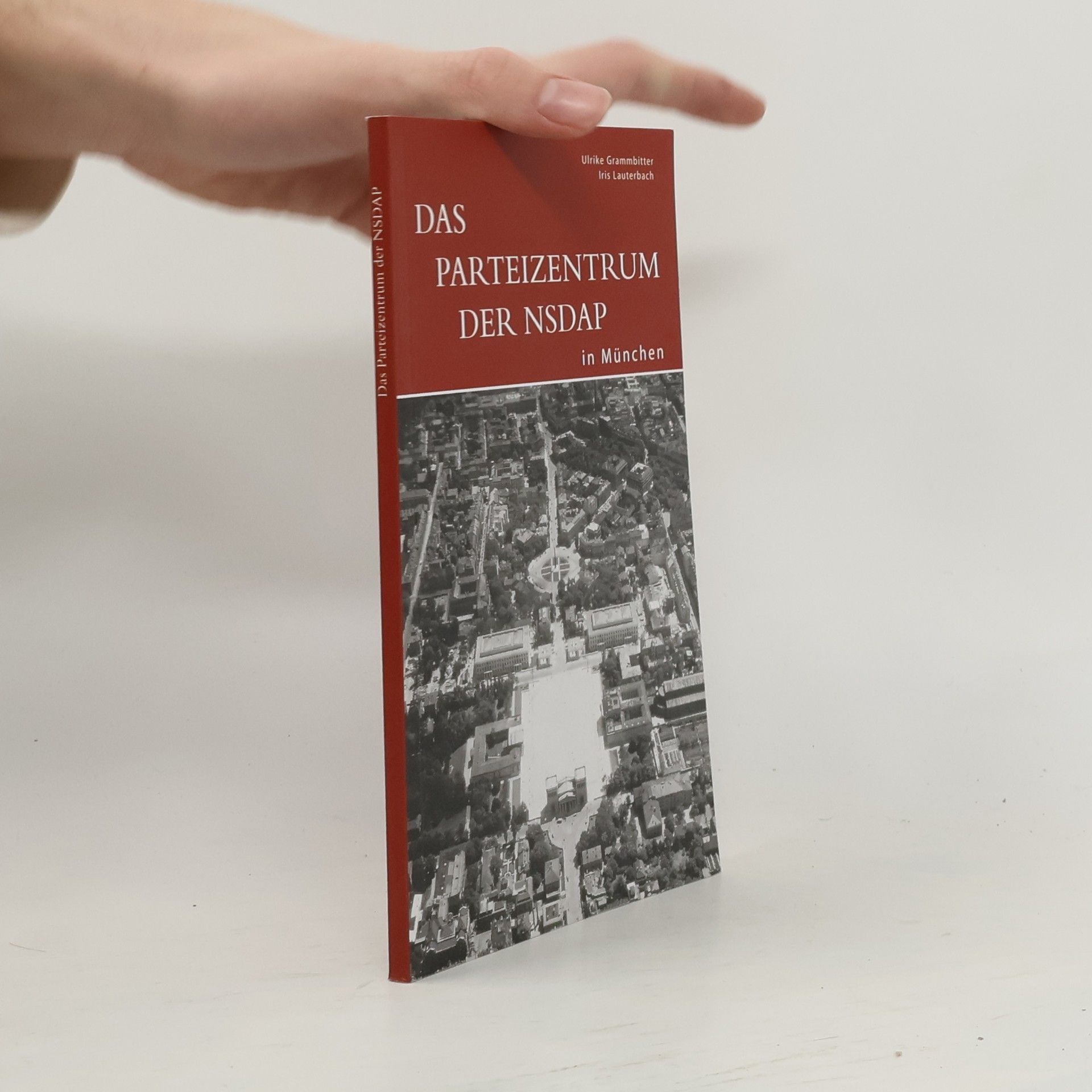

Das ehemalige Parteizentrum der NSDAP in München

- 96pages

- 4 heures de lecture

Das Parteizentrum der NSDAP am Königsplatz in München war das erste repräsentative Bauprojekt der Nationalsozialisten in Deutschland. Nach Plänen von Paul Ludwig Troost entstand bis 1937 ein monumentales Forum der Bürokratie und des Kults. Der klassizistische Platz wurde zum Kultort für die in zwei 'Ehrentempeln' beigesetzten 'Märtyrer der Bewegung' und zur Kulisse für die Massenaufmärsche der NSDAP. Während im 'Verwaltungsbau' unter der Leitung des Reichsschatzmeisters das Parteivermögen kontrolliert und die Kartei der über sieben Millionen Parteimitglieder geführt wurde, diente der 'Führerbau' Adolf Hitler und seinem Stellvertreter als repräsentativer Amtssitz. 1945 richtete die amerikanische Militärregierung in den ehemaligen Parteibauten den Central Art Collecting Point ein. Von hier aus wurden Werke der nationalsozialistischen Beutekunst an die rechtmäßigen Eigentümer in ganz Europa restituiert. Seit 1947 hat das Zentralinstitut für Kunstgeschichte seinen Sitz im ehemaligen 'Verwaltungsbau der NSDAP'. Zahlreiche Abbildungen führen die Gebäude am Königsplatz vor Augen, in deren unmittelbarer Nähe in Kürze das NS-Dokumentationszentrum für München errichtet werden soll. Die Publikation fasst die Geschichte des Parteizentrums und die Nutzungen der Gebäude seit dem Anfang der 1930er Jahre bis heute zusammen.