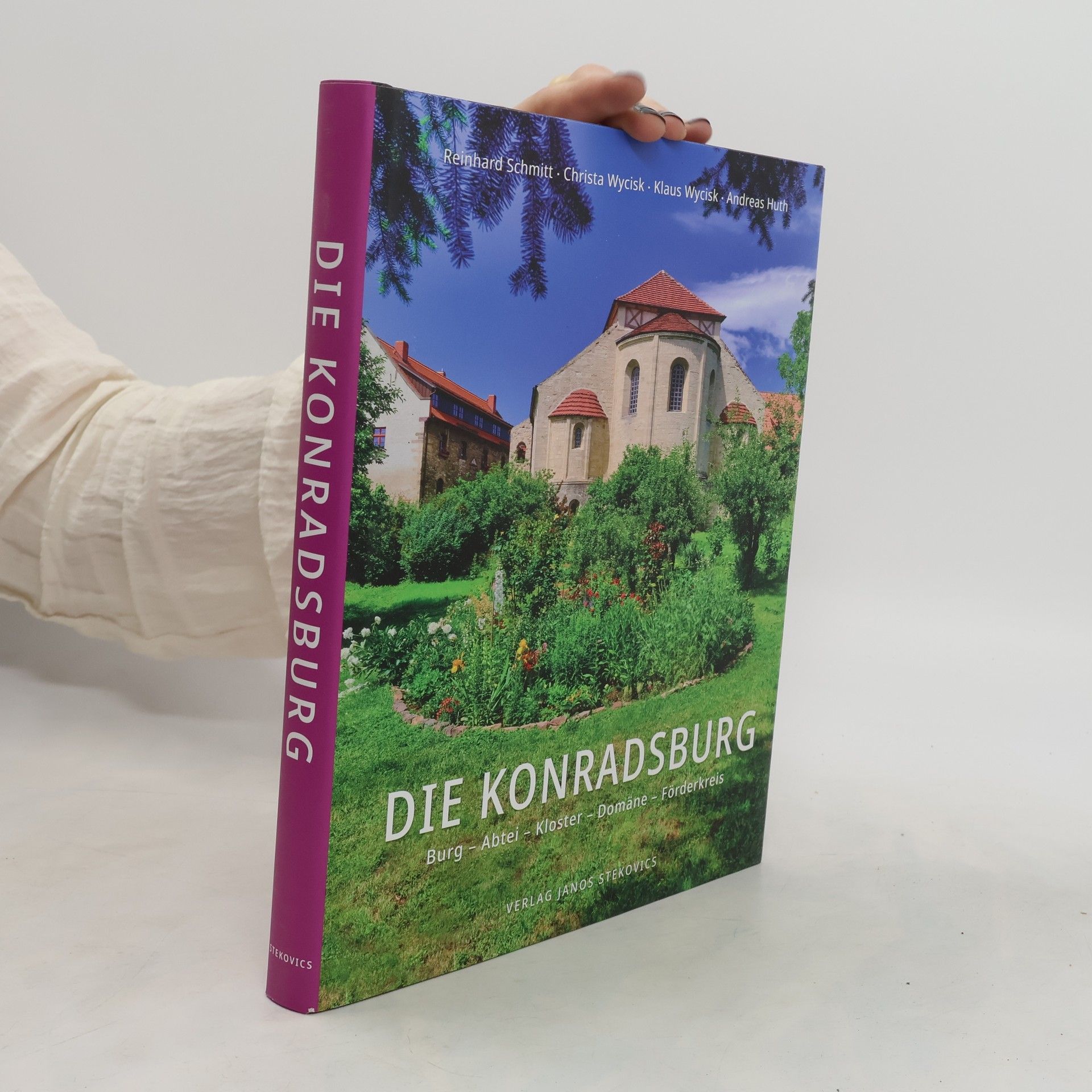

Die Konradsburg

Burg – Abtei – Kloster – Domäne – Förderkreis

Besucht man heute im Harzvorland die Konradsburg, ist es, als wäre die Bitte des Dr. Iken erhört worden. ¬Generationen von engagierten Denkmalpflegern haben die geschichtsträchtige Anlage wieder zu einem besuchenswerten Kleinod werden lassen. Gemeinsam gelang es unter Führung des Förderkreises Konradsburg e. V., den endgültigen Verfall abzuwenden. Dieses Buch berichtet von diesem ehrenamtlichen Engagement, zeichnet erstmals in wissenschaftlicher Akribie Bau-, Kunst- und Nutzungsgeschichte der Konradsburg in den zurückliegenden tausend Jahren nach und würdigt mit dem seit 2001 wieder dort befindlichen frühgotischen Triumphkreuz eine der herausragenden Kunstleistungen der sächsischen Kulturlandschaft in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts.

!["Es thvn [thun] iher viel fragen ..."](https://rezised-images.knhbt.cz/1920x1920/51237705.jpg)