Friedemann Beyer Livres

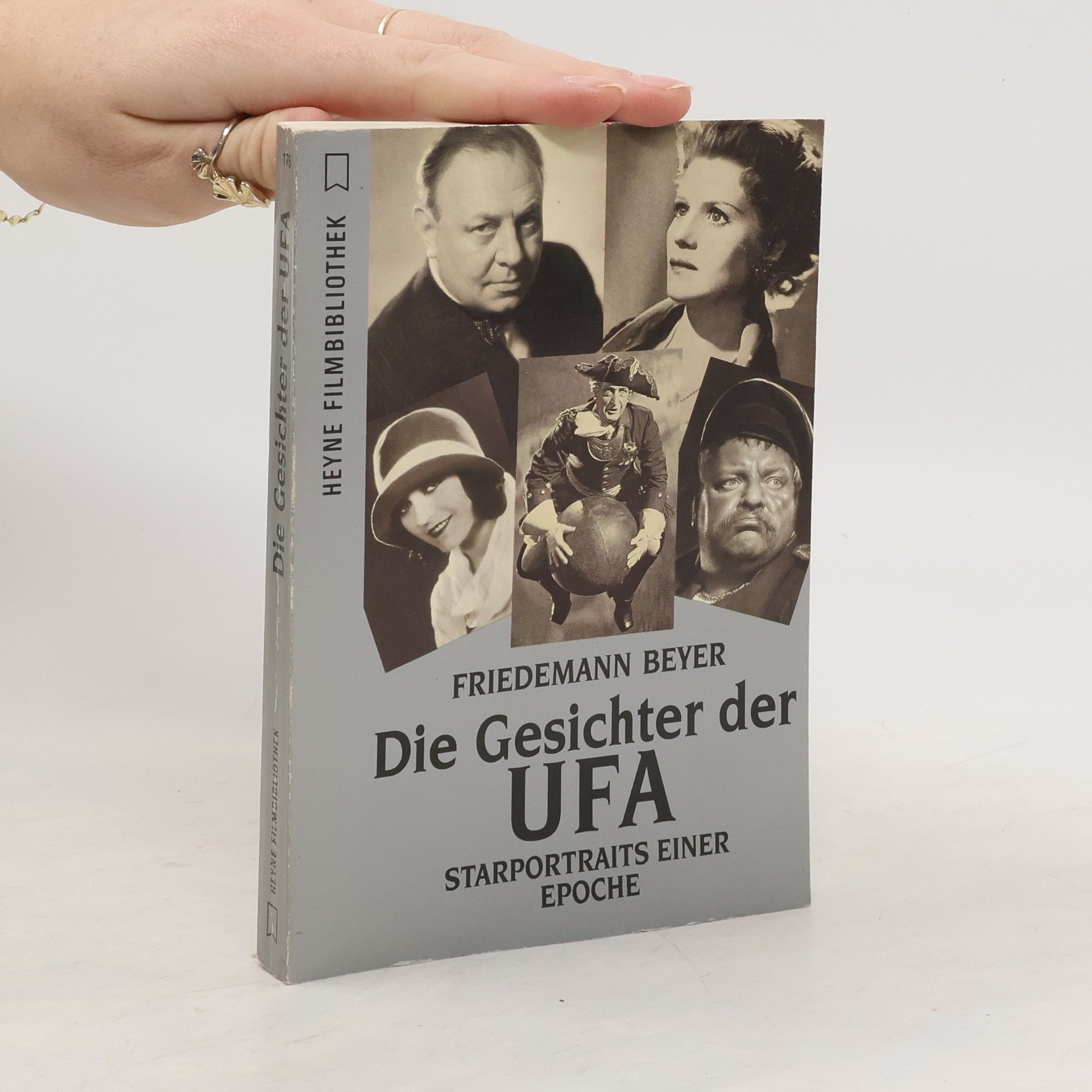

Hundert Porträts bedeutender Filmschauspieler der Ufa-Zeit dokumentieren die Vielfalt darstellerischer Persönlichkeiten der 1920er bis 1940er Jahre. Sie erinnern aber auch an eine Ära, als es in Deutschland ein funktionierendes Starsystem gab, das mit Hollywood konkurrieren konnte. Friedemann Beyer zeichnet in komprimierter Form die biografischen und künstlerischen Stationen der Künstler und ihrer Filme nach und ergänzt die Texte mit seltenen zeitgenössischen Porträtaufnahmen. Ein unverzichtbares Kompendium für Filmfreunde.

Die skandalöse Beziehung zwischen Joseph Goebbels und der tschechischen Schauspielerin Lída Baarová wird detailliert dokumentiert, beginnend mit dem olympischen Sommer 1936 bis zur Beendigung durch Hitler im Jahr 1938. Das Buch stützt sich auf unveröffentlichte Quellen und die Äußerungen der Protagonisten und bietet einen tiefen Einblick in die Filmindustrie sowie die Kultur- und Sittengeschichte Deutschlands vor dem Zweiten Weltkrieg. Friedemann Beyer verzichtet auf Spekulationen und präsentiert die Geschichte sachlich und spannend, basierend auf historischen Dokumenten.

Der Fall Selpin

- 223pages

- 8 heures de lecture

'Der Fall Selpin' schildert minutiös einen der größten Filmskandale des Dritten Reichs. Basierend auf den noch erhaltenen Protokollen des Münchener Spruchkammerverfahrens aus dem Jahre 1947, ergänzt durch Aufzeichnungen des sogenannten Ehrengerichts bei Joseph Goebbels sowie um neue Aktenfunde zeichnet Friedemann Beyer detailliert nach, wie Herbert Selpin (1902–1942) zum Denunziationsopfer eines fanatischen Nazi wurde. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich, dass der Fall Selpin sehr viel komplexer und widersprüchlicher ist, als lange angenommen und eine beispielhafte menschliche Tragödie darstellt. Die wahre Geschichte einer Denunziation. Wenn das Private politisch wird: Ein Einzelschicksal als beispielhafte Parabel auf das Leben in einer Diktatur.

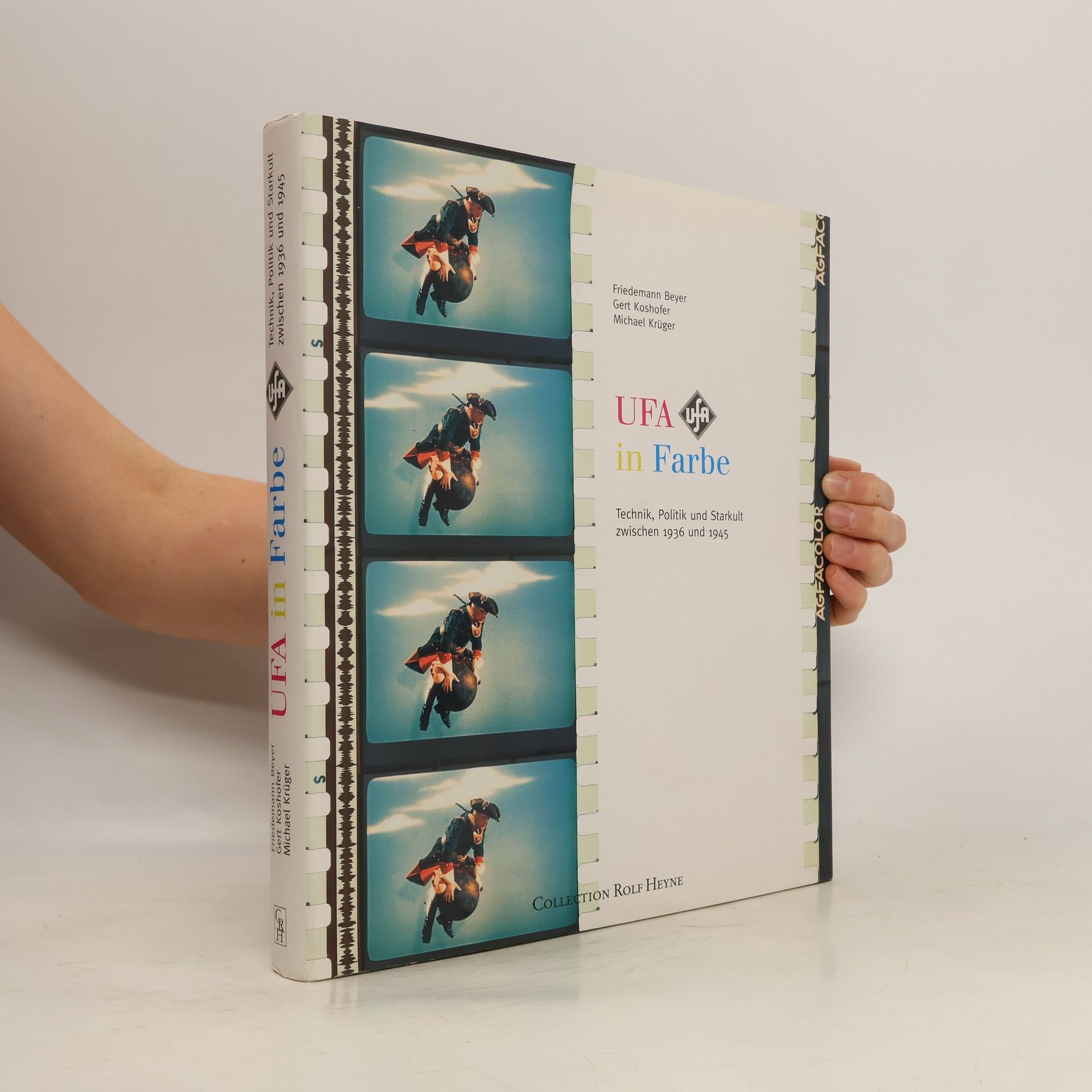

UFA in Farbe

- 287pages

- 11 heures de lecture

Die Ufa-Zeit wird oft mit Schwarzweißfilmen wie METROPOLIS und DER BLAUE ENGEL assoziiert. In den späten 1930er-Jahren brachte Agfacolor jedoch Farbe in den deutschen Spielfilm, eine Entwicklung, die der NS-Staat vorantrieb, um mit der US-Filmindustrie konkurrieren zu können. Das deutsche Agfacolor-Verfahren erwies sich als konkurrenzfähig zu Technicolor, obwohl es chemisch und farblich anders war. Zwischen 1939 und 1945 entstanden 13 abendfüllende Farbfilme in Deutschland, die unterhaltsame, melodramatische, ideologische und propagandistische Inhalte boten. In Bezug auf die gestalterische Nutzung des neuen Mediums mussten sie sich nicht vor Hollywood verstecken. Bereits 1936 wurden viele Filmstars mit dem Agfacolor-Diafilm abgelichtet, was heute eine Rarität darstellt, da vergleichbare Fotos in öffentlichen Archiven kaum zu finden sind. Der vorliegende Band vereint eine Auswahl seltener Fotos, Filmstile, Plakate und mehr, sorgfältig zusammengestellt von Gert Koshofer und Michael Krüger. Essays von Friedemann Beyer, Gert Koshofer und Michael Krüger beleuchten die Filmstars im Dritten Reich, die technische Entwicklung des Agfacolor-Verfahrens sowie die Produktionsgeschichte der ersten Spielfilme in Farbe. Filmografien, Schauspieler-Biografien und weitere Informationen ergänzen den Band.

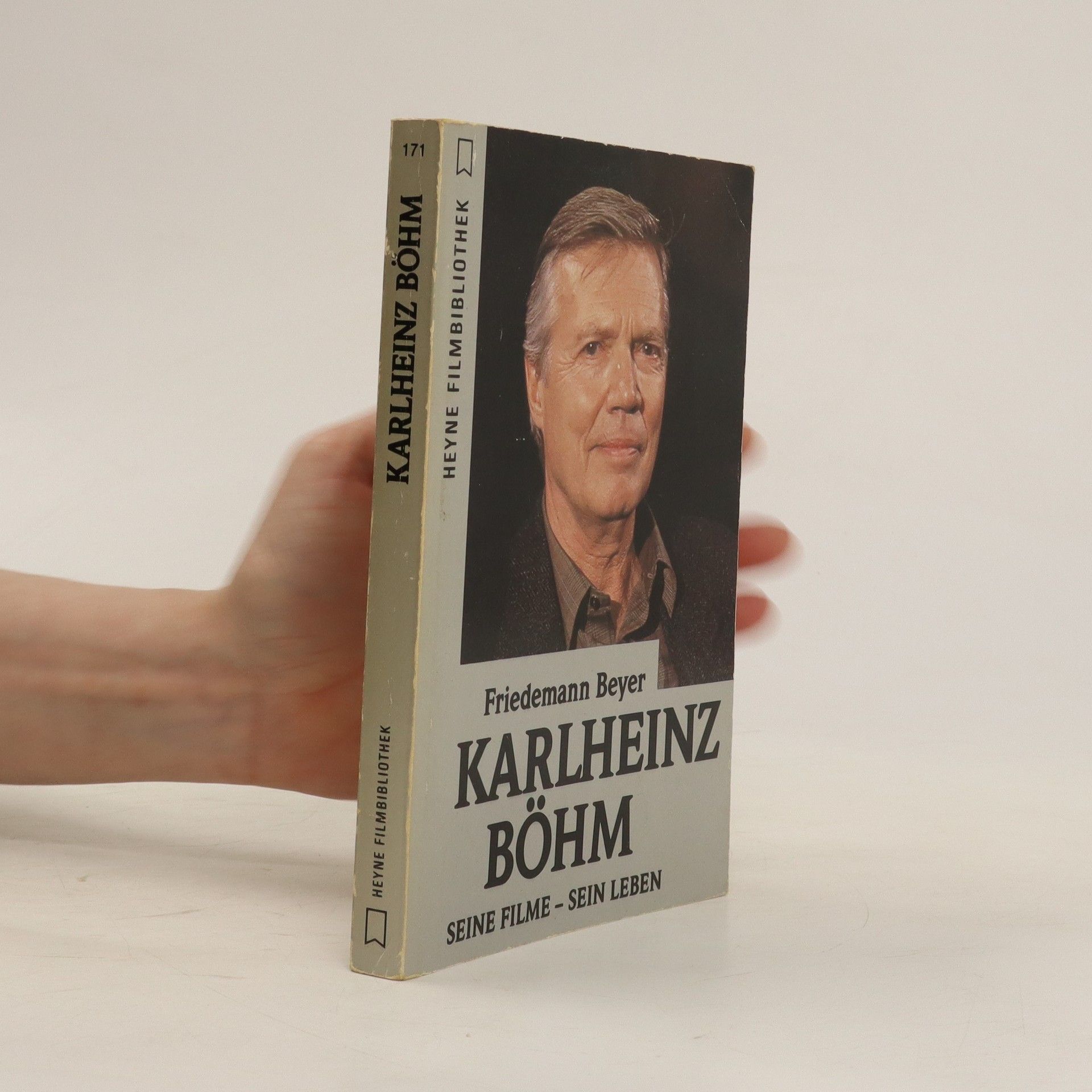

Drei Karrieren hatte Karlheinz Böhm bereits hinter sich, als er die Rolle seines Lebens in der Hungerhilfe "Menschen für Menschen" fand. Nach dem Welterfolg mit den "Sissi"-Filmen folgte ein Vertrag mit Hollywood, dann - nach dem Kultfilm "Peeping Tom" - das vorläufige Ende als Filmschauspieler, bis ihn R.W. Fassbinder wieder zum Film holte. Das Porträt einer faszinierenden Persönlichkeit! Mit über 100 seltenen Fotos!