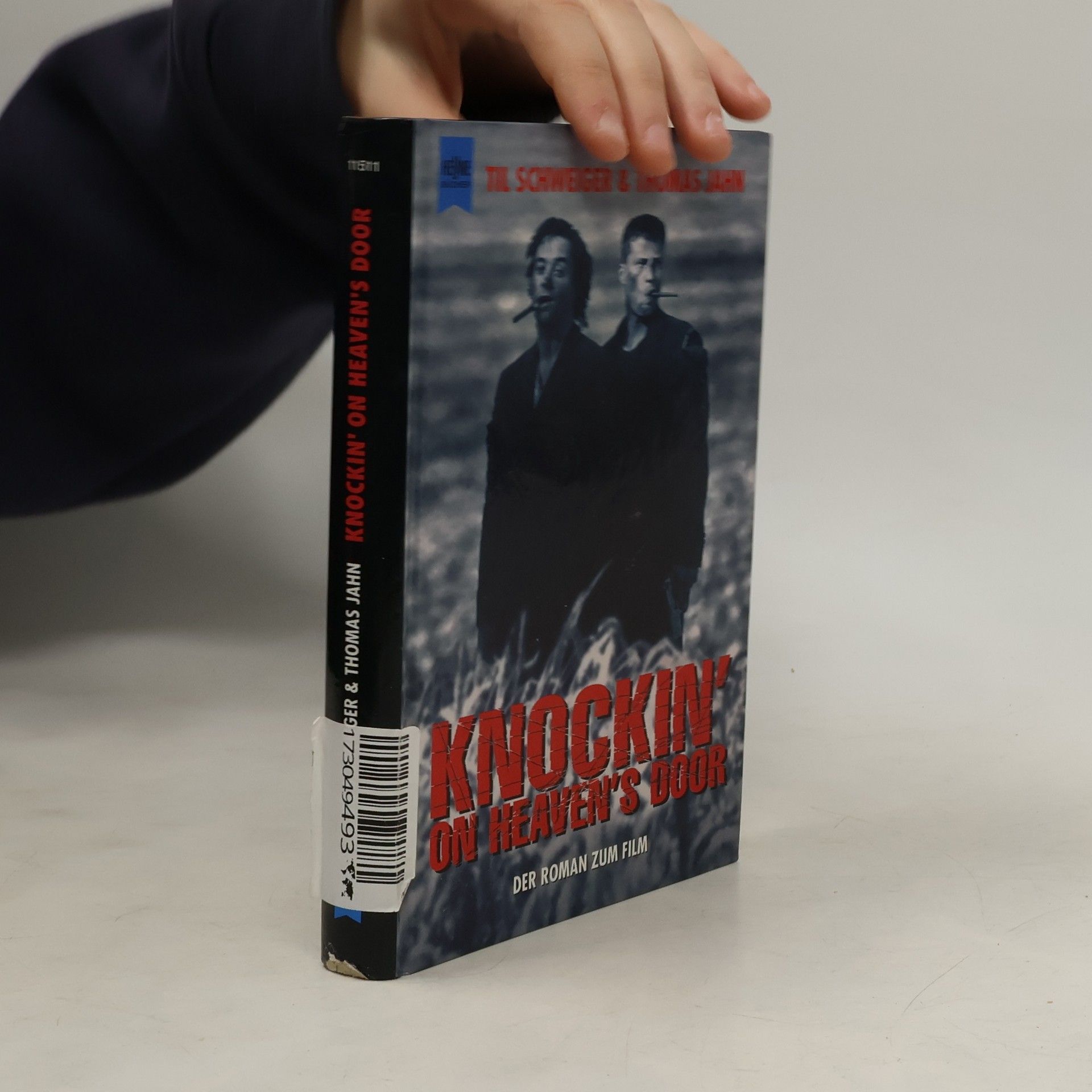

Thomas Jahn Livres

Die Eigenarten der Farben

Farbobjektivismus – Farbsubjektivismus – Phänomenologie

Wo befinden sich Farben? An Gegenständen, im Bewusstsein oder woanders? Seit dem 17. Jahrhundert diskutiert die Philosophie die Frage, wo sich Farben befinden und was sie sind. Während Farbobjektivisten behaupten, Farbe befinde sich klarerweise am Gegenstand und sei eine physikalische Eigenschaft (bspw. eine bestimmte Oberflächeneigenschaft des Gegenstandes), verteidigen Farbsubjektivisten die Auffassung, Farben seien im Bewusstsein und ausschließlich phänomenale Qualitäten (so wie Schmerz). Diese konträren Auffassungen werden im 20. Jahrhundert durch die Phänomenologie in Frage gestellt: Farben befinden sich nicht an Gegenständen oder im Bewusstsein, sondern dazwischen. Wie dieses „dazwischen" zu verstehen ist, wird anhand solcher Autoren wie Husserl, Katz, Merleau-Ponty und Murata deutlich. Unsere Auffassung, was Farben sind, bedarf aufgrund ihrer phänomenologischen Beschreibungen einer Revision.