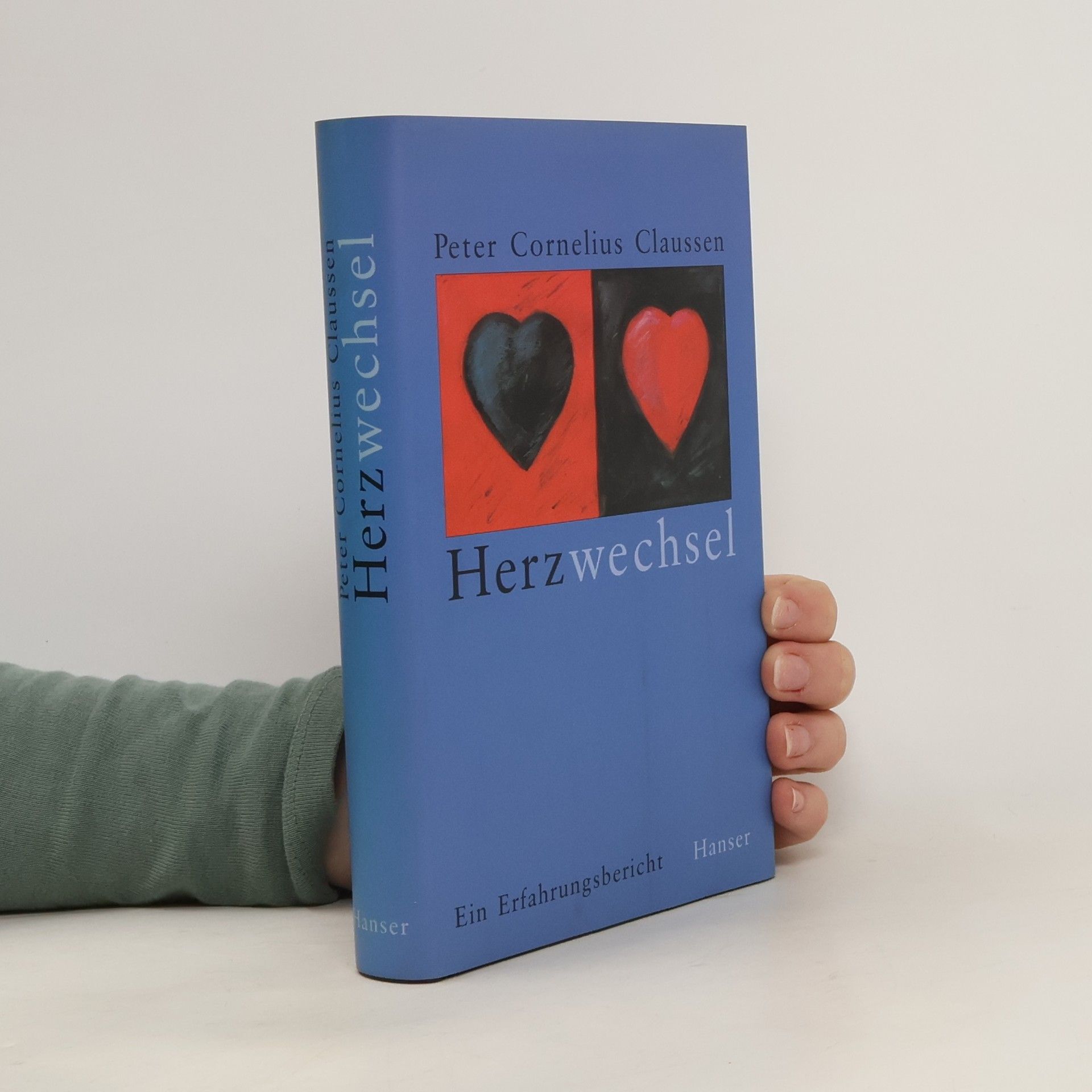

Peter Cornelius Claussen gibt den ersten literarischen Erfahrungsbericht einer menschlichen Extremsituation: nach Komplikationen bei einer Operation erwacht er unvorbereitet mit einem neuen Herzen. Überreale Wachträume, fiebrige Befragung des eigenen Lebens: dies und die Suche nach dem, was den eigenen Körper – und den Menschen darin – ausmacht, sind die Bedingungen eines neuen, eines davongekommenen Lebens. »Ein atemberaubender Bericht über eine existentielle Grenzsituation, wie man ihn noch nicht zu lesen bekam.« FRANKFURTER RUNDSCHAU

Peter Cornelius Claussen Livres