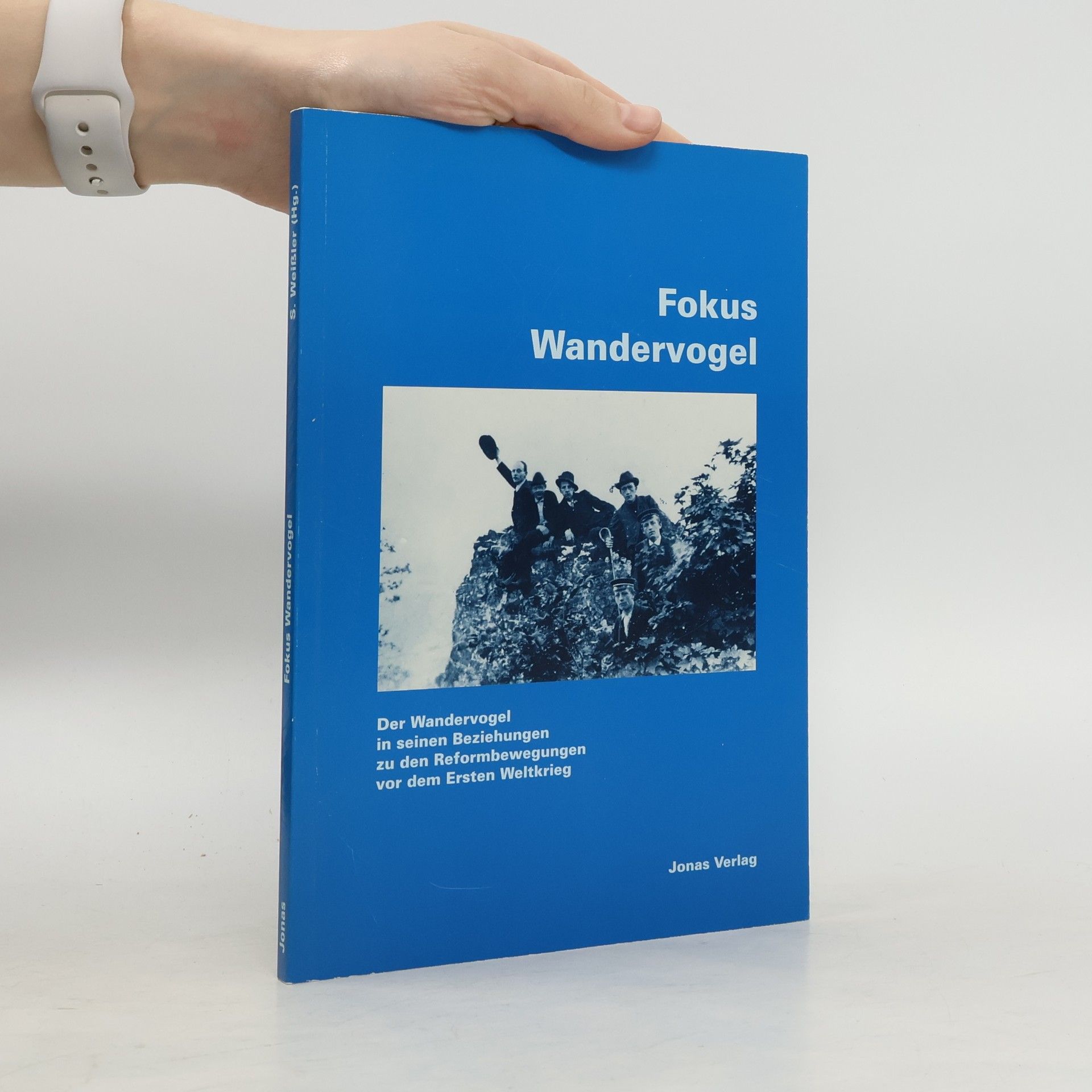

Am 4. November 1901 fand die Gründungsversammlung des Wandervogel e. V. statt. Damit erlangte eine Jugendbewegung eine offizielle institutionelle Form. Wie wenig im Grunde der Wandervogel mit dieser Form anfangen konnte, zeigt sich auch daran, dass es später noch unzählige andere Organisationen und Bünde gab, die alle unter anderen Namen und mit anderen Verfassungen wesentlich der gleichen Bewegung zugeordnet werden können. Es wird hier versucht, das kulturhistorische Umfeld des Wandervogels vor dem Ersten Weltkrieg zu beschreiben und ihn ästhetisch, kulturell und sozial in seine Zeit einzuordnen. Es wird davon ausgegangen, dass die Strömungen einer Zeit sich nicht unberührt parallel entwickeln, sondern dass es Querverbindungen und Beeinflussungen gibt, die vielleicht von den Zeitgenossen selbst nicht wahrgenommen werden und sich erst in der Rückschau lesen lassen.

Sabine Weißler Livres

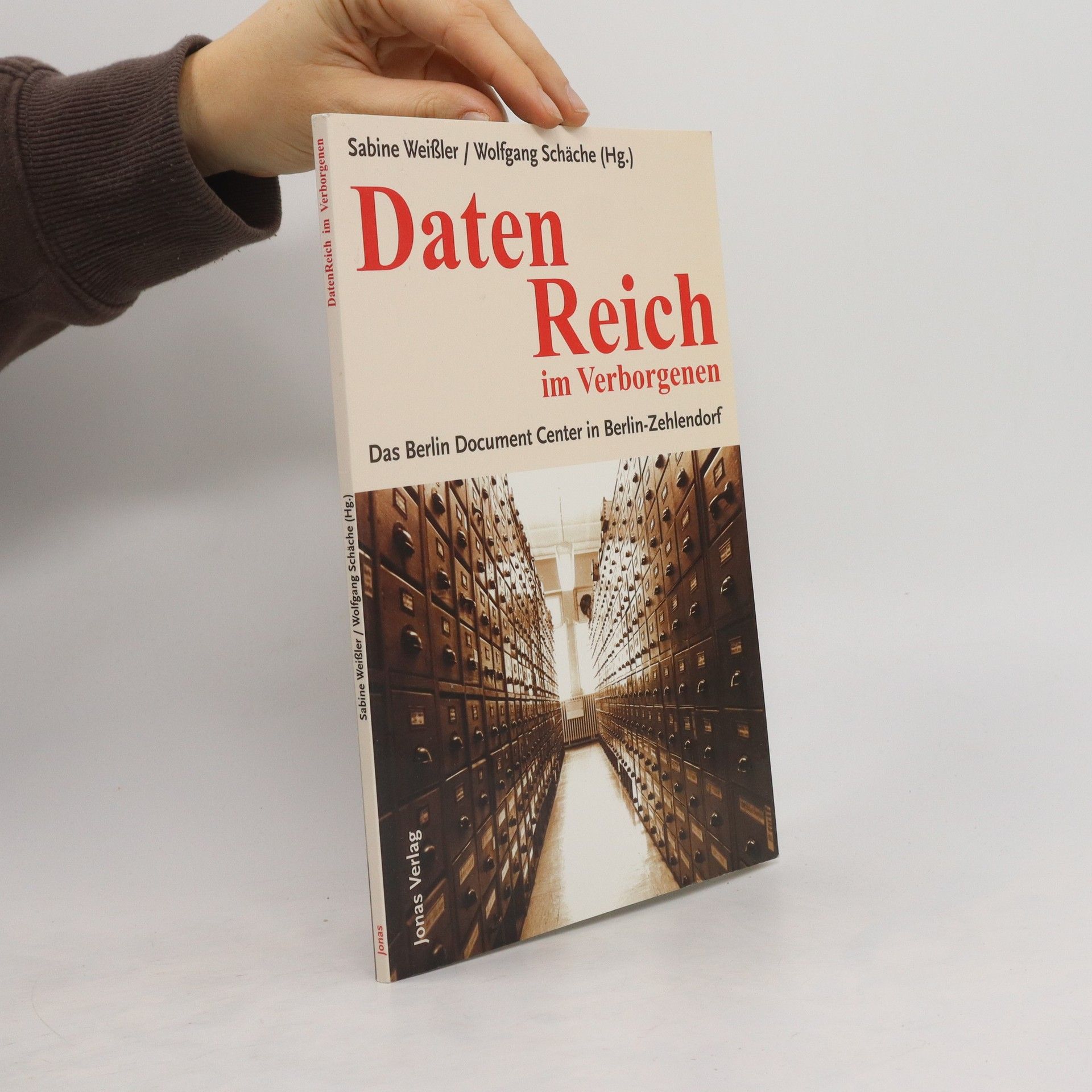

Daten-Reich im Verborgenen

- 80pages

- 3 heures de lecture

Das Buch schildert die Geschichte des Berlin Document Centers (BDC) von seiner Gründung nach dem Krieg bis zur Übergabe an das Bundesarchiv 1994. Etwa 90 Prozent der NSDAP-Mitgliederkarteien und rund 600.000 SS-Personalakten konnten gerettet werden. Das Archiv umfasst auch Dokumente zahlreicher NS-Organisationen sowie über 500.000 Akten des Rasse- und Siedlungshauptamts der SS und umfangreiche Parteikorrespondenz. Diese Materialien befanden sich in einem unscheinbaren Gebäudekomplex in Berlin-Zehlendorf, der ursprünglich als „Telephonvermittlungsstelle“ der Deutschen Reichspost errichtet wurde und einen großen unterirdischen Bunkerkomplex verbarg. Die Existenz des BDC hatte einen erheblichen Einfluss auf die historische Forschung und die Politik, da immer wieder neue Enthüllungen über NS-Mitgliedschaften und Verstrickungen ans Licht kamen. Viele vermeintlich makellose Biografien erwiesen sich als weniger glänzend und zeigten die Realität unter der nationalsozialistischen Diktatur. Der Fokus des Buches liegt auf der Wirkungsgeschichte des Archivs. Sven Felix Kellerhoff untersucht diese Aspekte, während Stefan König und Sabine Weißler den Alltag und die Herausforderungen im Umgang mit den Zugangskriterien beleuchten. Wolfgang Schäche erforscht die Baugeschichte des Komplexes, und Heinz Fehlauer beschreibt das BDC aus der Perspektive eines Mitarbeiters unter amerikanischer Hoheit sowie den Übergang des Bestandes in das Bundesarch