Joseph Joachim, ein herausragender Violinist des 19. Jahrhunderts, wird in dieser Reihe detailliert porträtiert. Neben seiner Karriere als Violinist und Dirigent wird auch seine Rolle als Direktor der Berliner Musikhochschule hervorgehoben. Die Reihe "SOLO - Porträts und Profile" widmet sich internationalen Künstlern der klassischen Musik des 20. und 21. Jahrhunderts und bietet kompakte Biografien, die sowohl die künstlerische Entwicklung als auch die individuellen Musizierstile beleuchten. Fachkundige Autoren aus Forschung und Praxis garantieren fundierte Einblicke.

Beatrix Borchard Livres

Jüdische Leben erzählen versammelt Werkstattberichte von Autorinnen und Autoren, die sich intensiv mit den Lebensgeschichten von Menschen jüdischer Herkunft auseinandergesetzt haben. Ziel ist es, aus dieser Praxis für die zukünftige Biographieforschung zu lernen. Die Praktiker des biographischen Genres geben Einblicke in die historiographischen und literarischen Aspekte ihrer Arbeit. Die behandelten Protagonisten, darunter herausragende Persönlichkeiten wie Salman Schocken und Itzik Manger, repräsentieren ein breites Spektrum jüdischer Erfahrungen in der Moderne. Die biographische Erschließung solcher Erfahrungen stellt oft eine große Herausforderung dar, da Themen wie multiple Identitäten, Mehrsprachigkeit, Exil und die Schoah die 'Biographierbarkeit' komplex gestalten. Diese Phänomene erfordern eine besondere methodologische Diskussion, zu der die Autoren des Bandes wesentliche Beiträge leisten. Ihre Berichte zeigen, dass Biographie zu den schwierigsten historiographischen Genres gehört, gleichzeitig jedoch der historischen Forschung, insbesondere der jüdischen Geschichte, besondere Möglichkeiten eröffnet. Mit Beiträgen von Beatrix Borchard, Stephan Braese, Verena Dohrn und weiteren.

Clara Wieck und Robert Schumann

Bedingungen künstlerischer Arbeit in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts

„Auf diese Weise entsteht ein sehr lebendiges Zeitbild von der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, auf dessen Hintergrund exemplarisch die Bedingungen künstlerischen Schaffens für die Schumanns entworfen werden.“

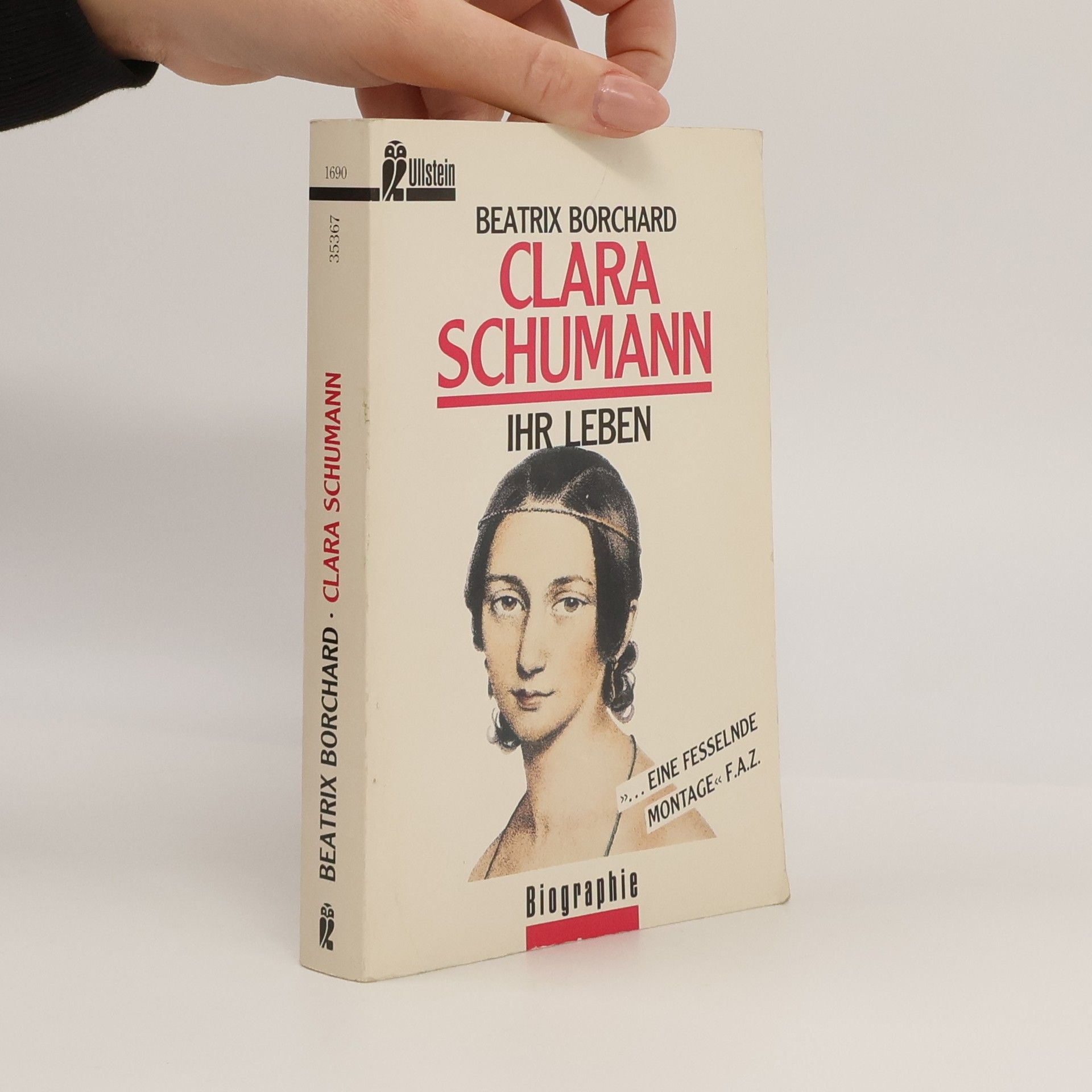

Die Ausübung der Kunst ist mir die Luft, in der ich atme Stück für Stück, Brief für Dokument für Tagebucheintrag nähert sich der Leser der Persönlichkeit dieser faszinierenden Frau. Die „biographische Montage“ aus Briefen, Tagebüchern, zeitgenössischen Dokumenten und Bildern entwirft ein vielfältiges Bild des Lebens und der Arbeit einer der bedeutendsten Musikerinnen des 19. Jahrhunderts. Liebesglück und das tragische Ende der Ehe mit Robert Schumann, Clara Schumanns Selbstverständnis als Künstlerin, die lebenslange Freundschaft mit Johannes Brahms und die kurze Beziehung zu Theodor Kirchner, aber auch ihr Verhältnis zu ihren Kindern und ihr Auftreten als Geschäftsfrau sind Themen dieser fesselnden Biographie. Hinter dem eindrucksvollen Porträt des Malers Franz von Lenbach wird eine vielschichtige, liebenswerte, durchsetzungsstarke Persönlichkeit sichtbar. Die erweiterte Neuauflage des Standardwerks enthält unter anderem die inzwischen bekannt gewordene Korrespondenz Clara Schumanns mit Theodor Kirchner und das Krankentagebuch des Arztes, der Robert Schumann in der Nervenheilanstalt Endenich behandelte.

Ergebnisse der Frauenforschung - 4: Robert Schumann und Clara Wieck

- 351pages

- 13 heures de lecture

German