Franz Schubert komponierte 634 Sololieder, die die Gattung im 19. Jahrhundert prägten. Zu den bekanntesten zählen die Zyklen „Die schöne Müllerin“ und „Winterreise“ sowie Vertonungen von Gedichten Goethes und Mayrhofers. Dieses Lexikon bietet einen umfassenden Überblick über Schuberts Liedschaffen, wobei jedes Lied in einem eigenen Eintrag behandelt wird. Der erste Abschnitt beleuchtet das Gedicht, seine literaturgeschichtliche Bedeutung, inhaltliche Besonderheiten sowie sprachliche und begriffliche Eigenheiten. Der zweite Abschnitt widmet sich der Vertonung, untersucht die Beziehungen zwischen Text und Musik und erläutert melodische, harmonische und rhythmische Besonderheiten sowie Einflüsse anderer Komponisten und zeitgenössischer Strömungen. Informationsblöcke geben Auskunft über Stimmumfang, Entstehung, Textvorlage und weiterführende Literatur. In der Regel sind der Anfang jedes Liedes als Notenbeispiel und der vollständige Text nach der Neuen Schubert-Ausgabe abgedruckt. Dieses umfangreiche Nachschlagewerk richtet sich an Sänger, ihre Begleiter, Musikliebhaber, Konzertbesucher und Wissenschaftler und bietet detaillierte Einzeldarstellungen zu allen Liedern Schuberts.

Walther Dürr Livres

1 janvier 1932 – 6 janvier 2018

Franz Schubert

- 390pages

- 14 heures de lecture

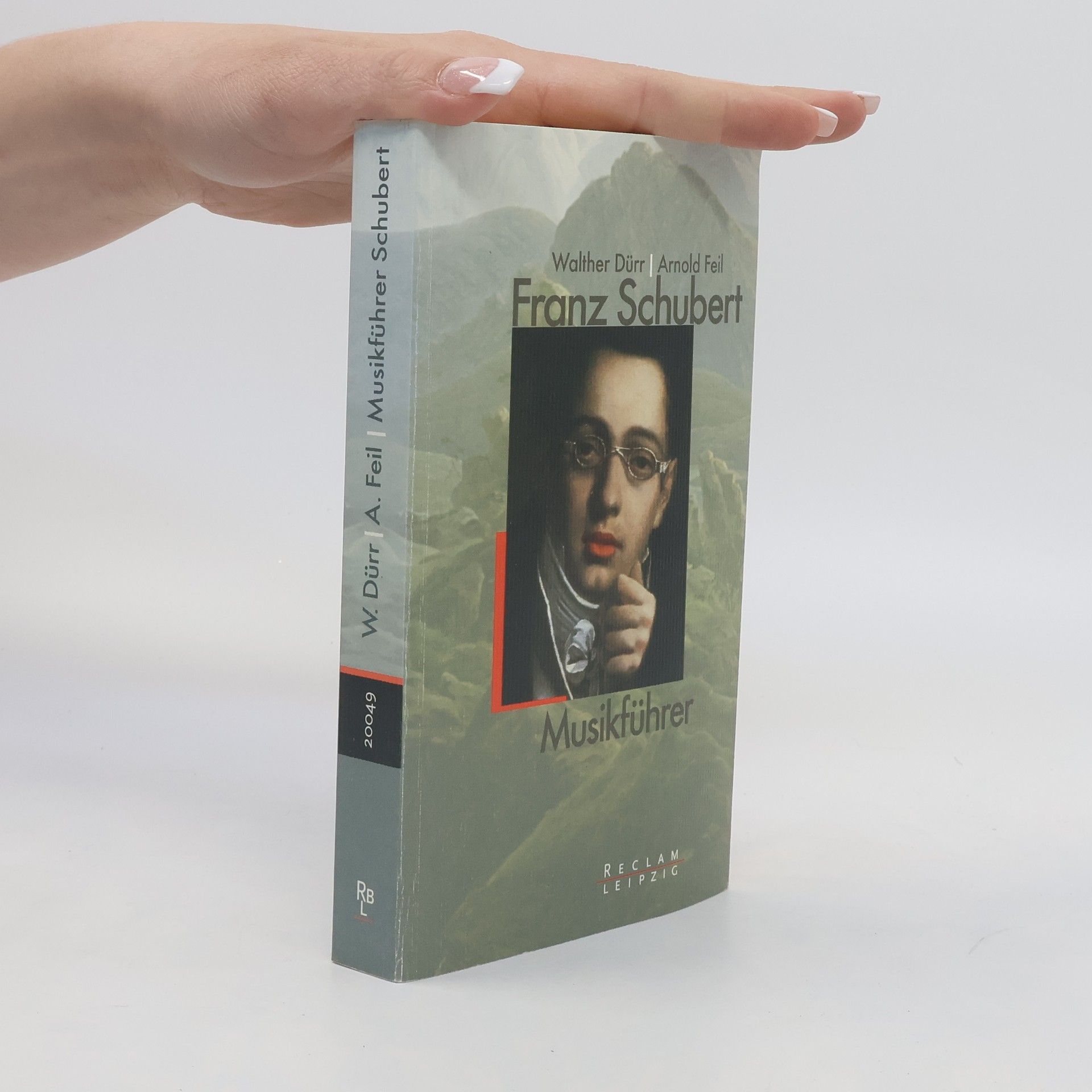

Reclams Musikführer Franz Schubert

- 374pages

- 14 heures de lecture