Hört man das Wort „Revolution“ fällt einem wohl am ehesten die Französische Revolution oder die Orangene Revolution, vielleicht noch die Industrielle oder die Sexuelle Revolution ein. Dieses Buch spannt einen Bogen von den Ereignissen, die wir in den vergangenen Jahren in Osteuropa beobachtet haben, zu den Anfängen einer langen Reihe von Revolutionen. Die »großen« politischen stehen im Mittelpunkt, ohne die Vielzahl von kleineren Revolutionen und Aufständen aus dem Auge zu verlieren. Und es werden auch nicht die Verbindungslinien zwischen anderen Revolutionen vergessen, etwa der industriellen und der sexuellen.Überblick über politische Revolutionen, aber auch über die Industrielle oder die Sexuelle Revolution

Jürgen P. Nautz Livres

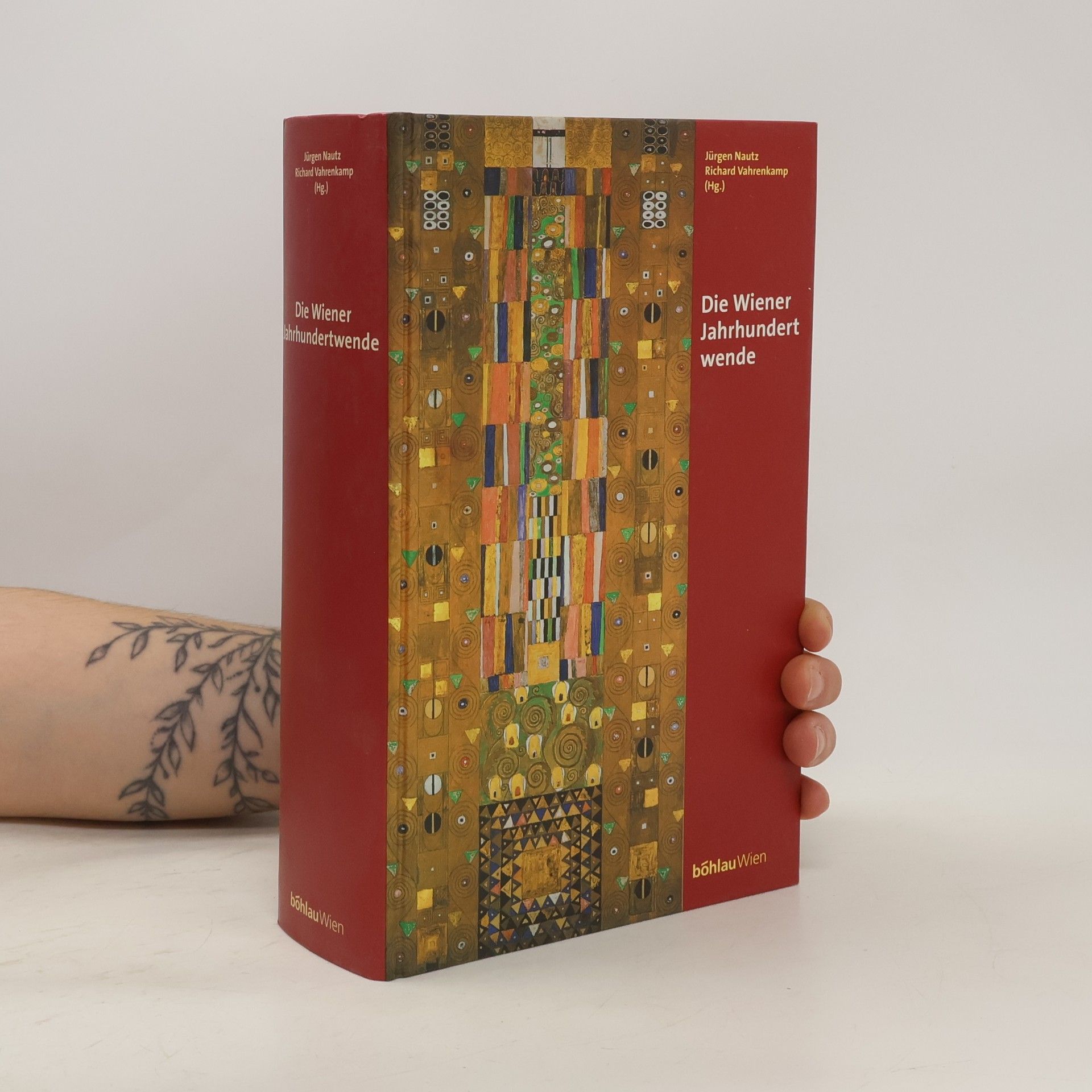

Die Wiener Jahrhundertwende

Einflüsse, Umwelt, Wirkungen

Zwischen Wettbewerb und Protektion

Zur Rolle staatlicher Macht und wettbewerblicher Freiheit in Österreich im 20. Jahrhundert

In der Analyse der politischen wie wirtschaftlichen Entwicklung Österreichs im 20. Jahrhundert zeigen sich deutliche Kontrastierungen, ja Zäsuren. Während die österreichische Wirtschaft in den Jahren 1918 bis 1937 auf einem unbefriedigenden Niveau verharrte und die republikanischen Errungenschaften bald in Agonie verfielen, erfassten das Österreich nach dem 2. Weltkrieg ein fulminanter Wirtschaftsaufschwung und ein gesellschaftlicher Modernisierungsschub. Dieser Kontrast der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung zwischen der Ersten und der Zweiten Republik bildet die Untersuchungsbasis dieses Bandes. Gegenstand ist die jeweils spezifische „institutionelle Grundausstattung“ – das sind Konkurrenzdemokratie und sozial abgefederte Marktwirtschaft – der Ersten und Zweiten Republik, die maßgeblich die gesellschaftliche Entwicklung beeinflussten. Durch diesen Ansatz verweben sich die Neue Institutionenökonomie und verwandte sozialwissenschaftliche Theorien mit der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte und gewähren Einblick in die Basisinstitutionen moderner Gesellschaften.