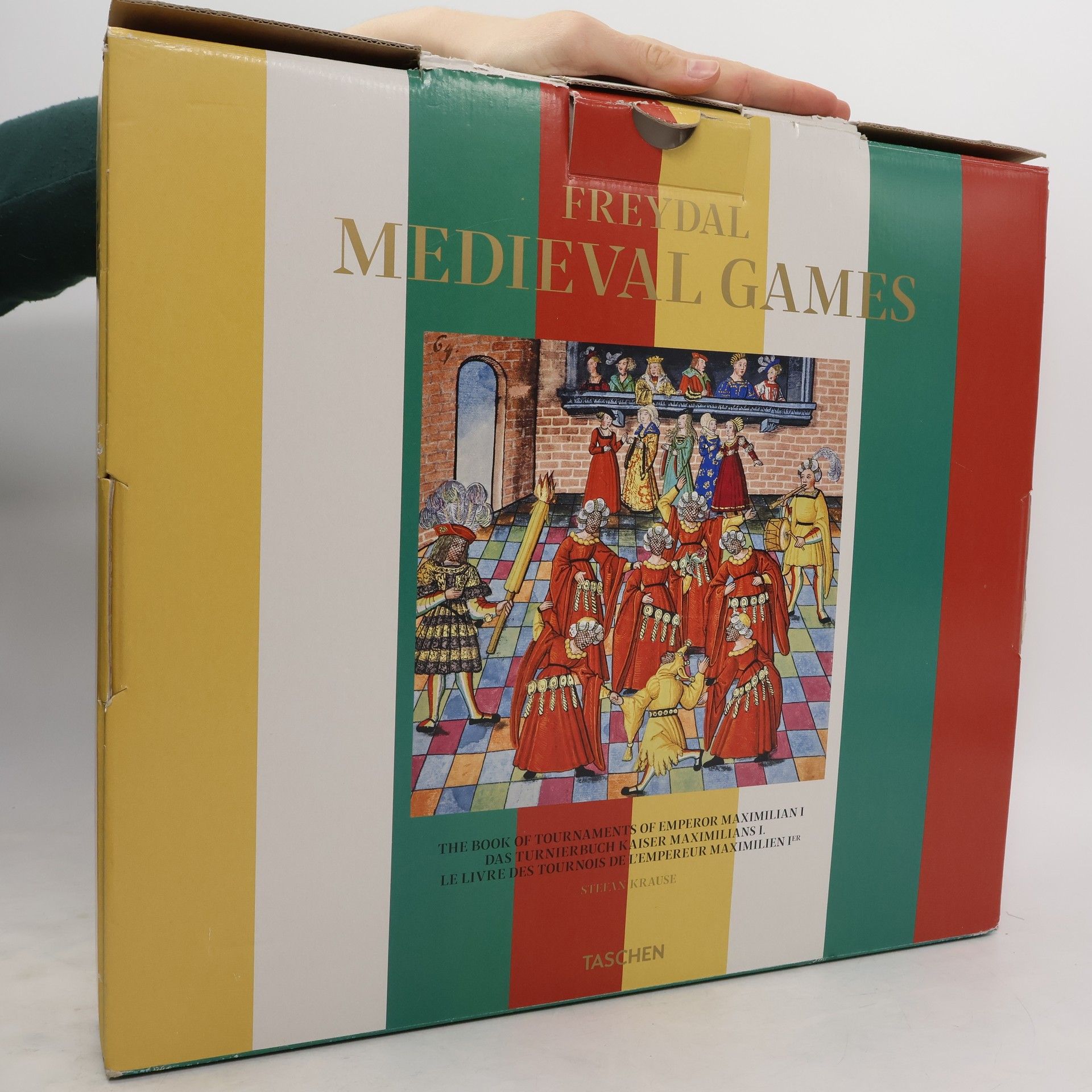

Freydal - medieval games

- 448pages

- 16 heures de lecture

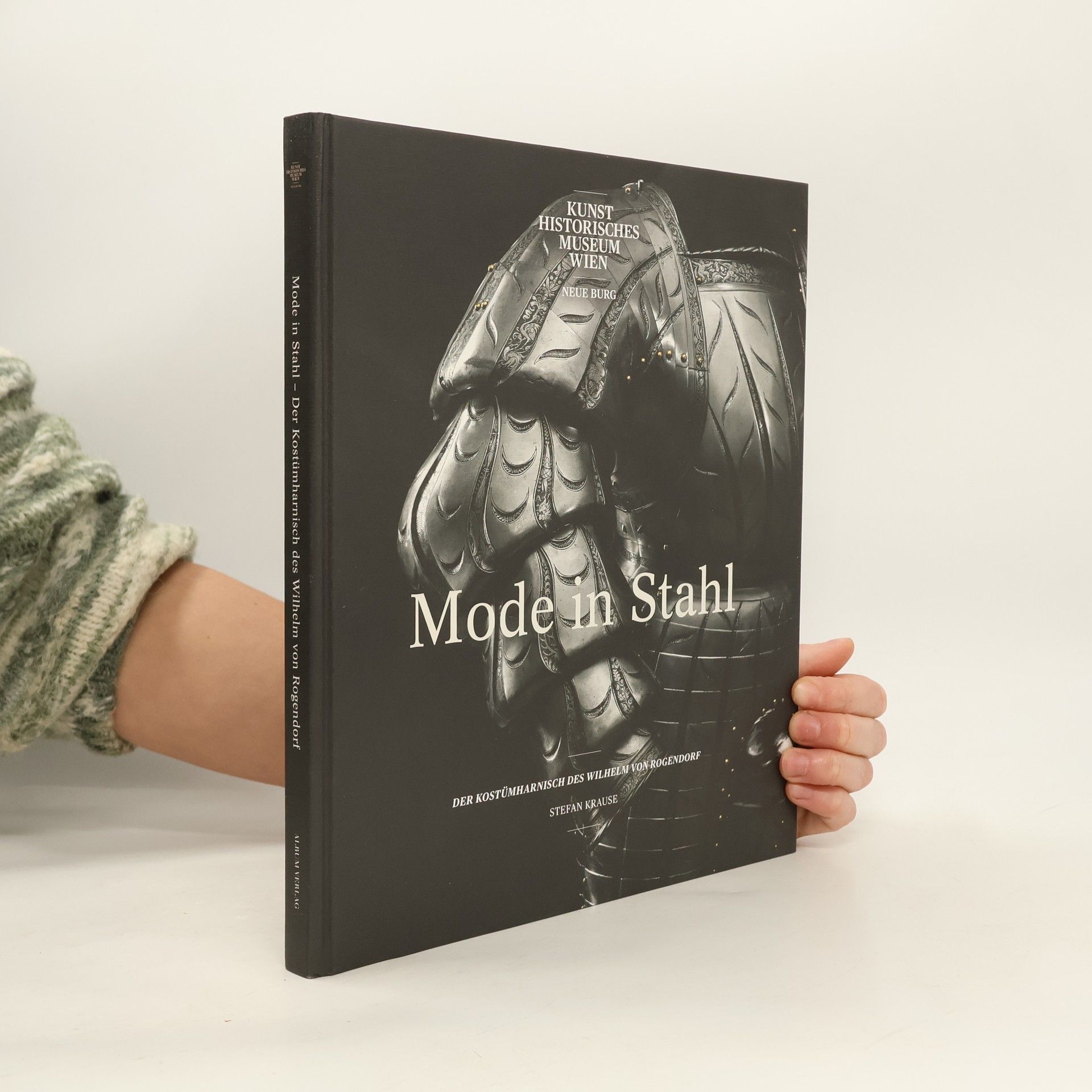

Kaiser Maximilian I. (1459–1519) betrachtete ritterliche Turniere als eine eigene Kunstform und prägte als bedeutender europäischer Herrscher die politische Landschaft bis ins 20. Jahrhundert. Auf seinen Wunsch entstand zwischen 1512 und 1515 ein umfangreiches, detailreich illustriertes Manuskript zu 64 Wettkämpfen. Die 255 kunstvoll gestalteten Miniaturen sind mehr als eine Sammlung von Turnierszenen am Hof der Habsburger; sie erzählen die Geschichte eines unerschrockenen Helden, der als Maximilians literarisches Alter Ego „Freydal“ auftritt. In dieser Erzählung kämpft der Kaiser, um einer edlen Dame seine Liebe zu beweisen, die schließlich Maria von Burgund wird, die er 1477 heiratete. Maximilian war aktiv an der Entstehung seines Freydal beteiligt, was ein unschätzbares Dokument des spätmittelalterlichen Rittertums darstellt. Es gewährt Einblicke in die Turnierkämpfe, die er wiederbelebte oder erfand, wie das spektakuläre Rennen mit geschifften Tartschen. Der Freydal ist das größte erhaltene Turnierbuch des Spätmittelalters und eine zentrale Quelle für höfische Festlichkeiten im frühen modernen Europa. Anlässlich seines 500. Todestags veröffentlicht TASCHEN alle 255 Miniaturen und macht das Manuskript erstmals für die Öffentlichkeit zugänglich. Stefan Krause, Direktor der Kaiserlichen Hofjagd- und Rüstkammer, führt in das Werk ein und begeistert für die Geschichte der Turnierkunst.