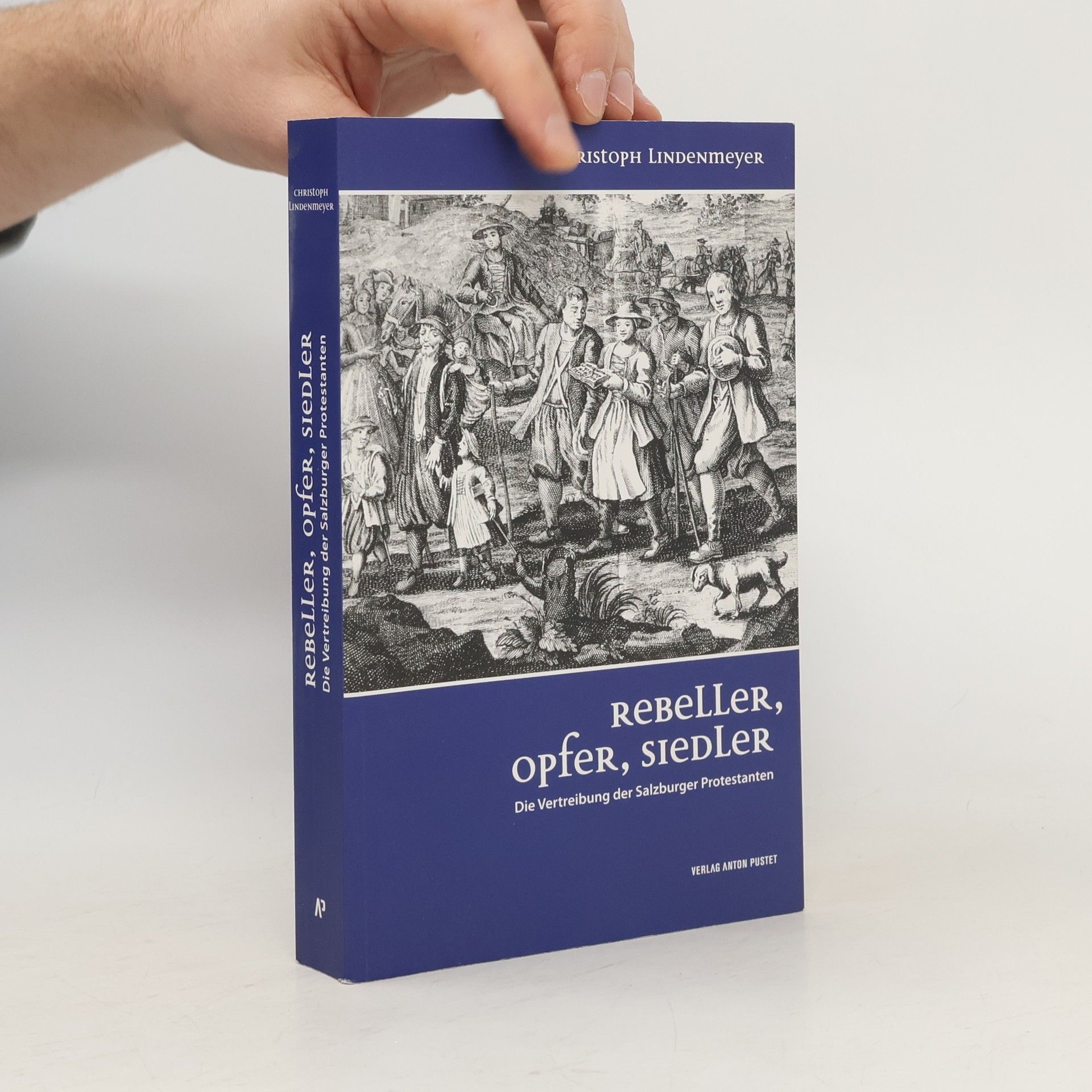

Rebeller, Opfer, Siedler

Die Vertreibung der Salzburger Protestanten

Mehr als 22 000 evangelische Bürgerinnen und Bürger des Kirchenstaats Salzburg verloren durch das Reichsemigrationspatent des Salzburger Fürsterzbischofs Firmian 1731 ihre Heimat. Nur eine kleine Gruppe war zur Übersiedlung nach Amerika bereit. In mehreren Transporten zogen die Salzburger erst staatenlos durch Deutschland. Das Spendenaufkommen und die Gastfreundschaft der Bevölkerung gegenüber den Vertriebenen waren unbeschreiblich groß. Ganz Europa nahm am Schicksal der Salzburger teil.Anhand von Briefen, Tagebüchern und anderer historischer Quellen zeichnet das Buch den Weg der aus Salzburg vertriebenen Protestanten und den Aufbau ihres neuen Lebens in Amerika nach, wo sie unter großen persönlichen Opfern ihre Stadt "Eben-Ezer" am Savannah-Fluss errichteten und eine bleibende Heimat fanden.