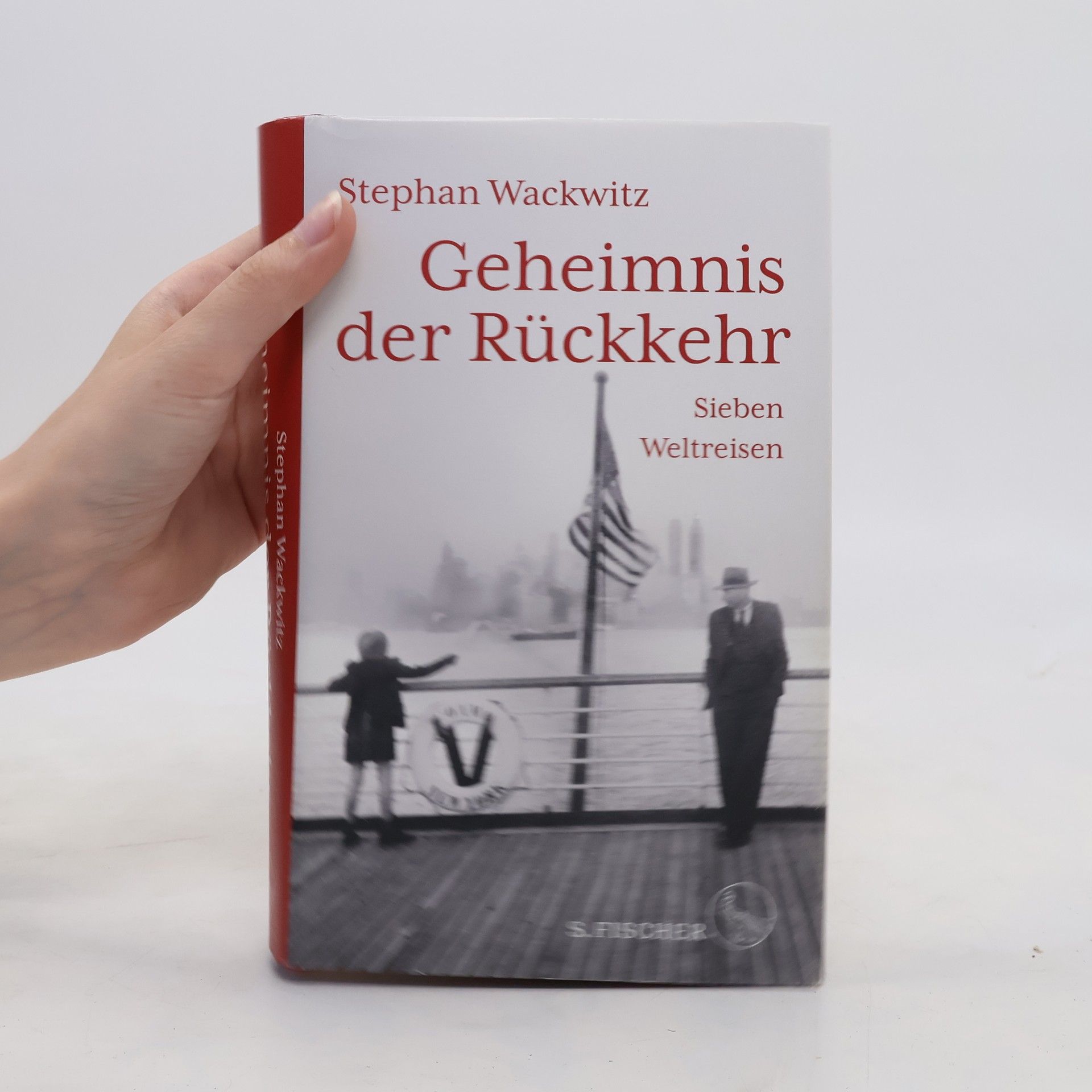

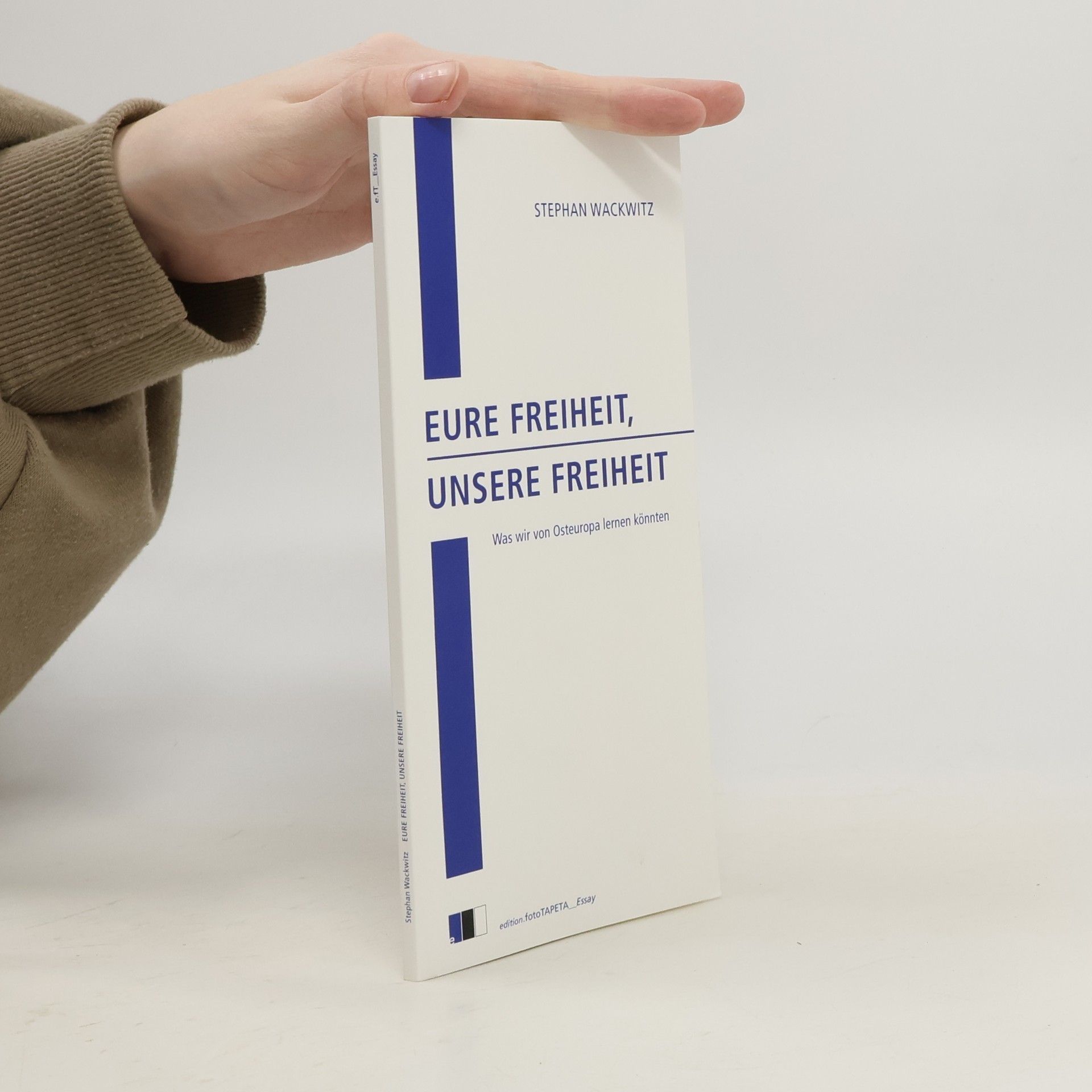

Eure Freiheit, unsere Freiheit

Was wir von Osteuropa lernen könnten.

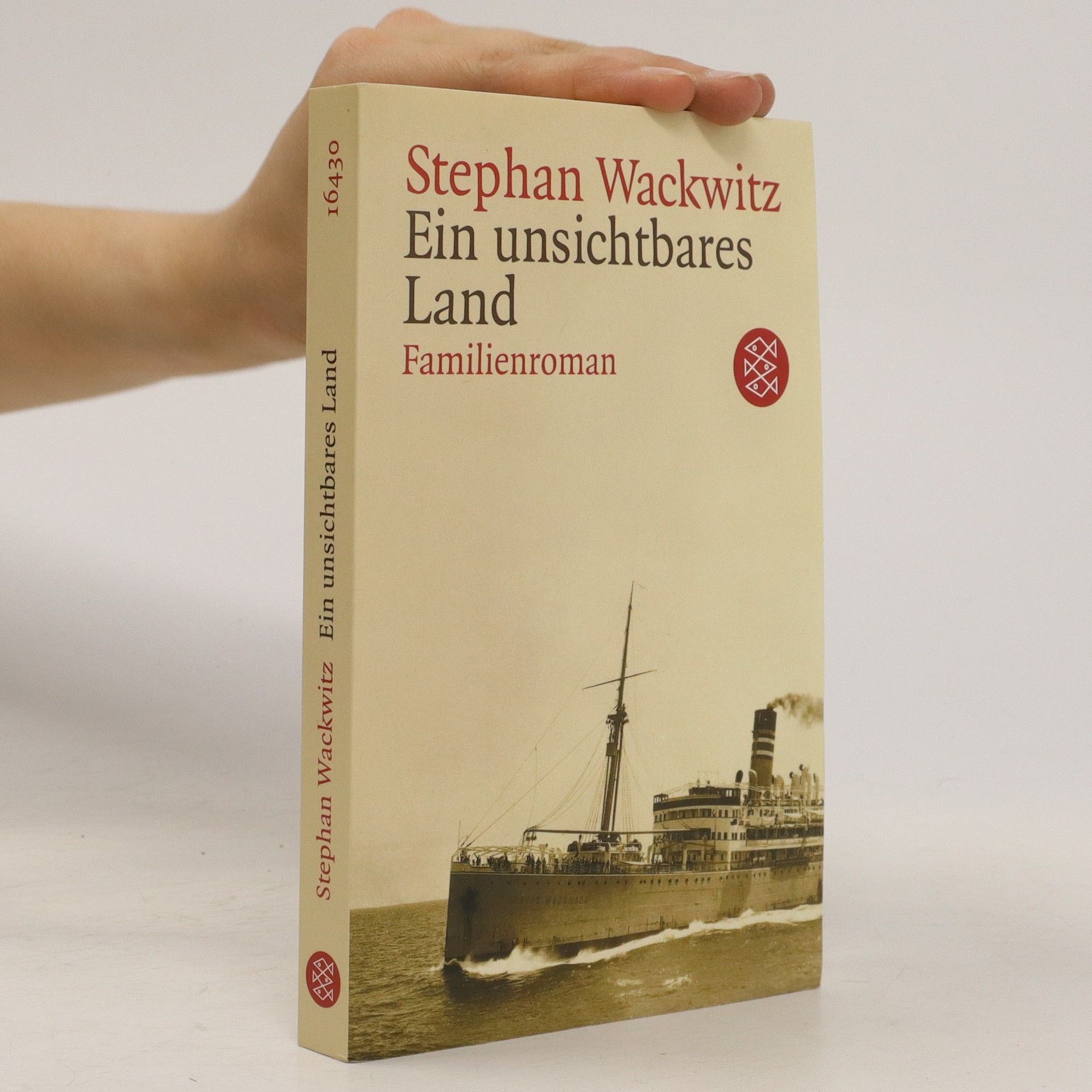

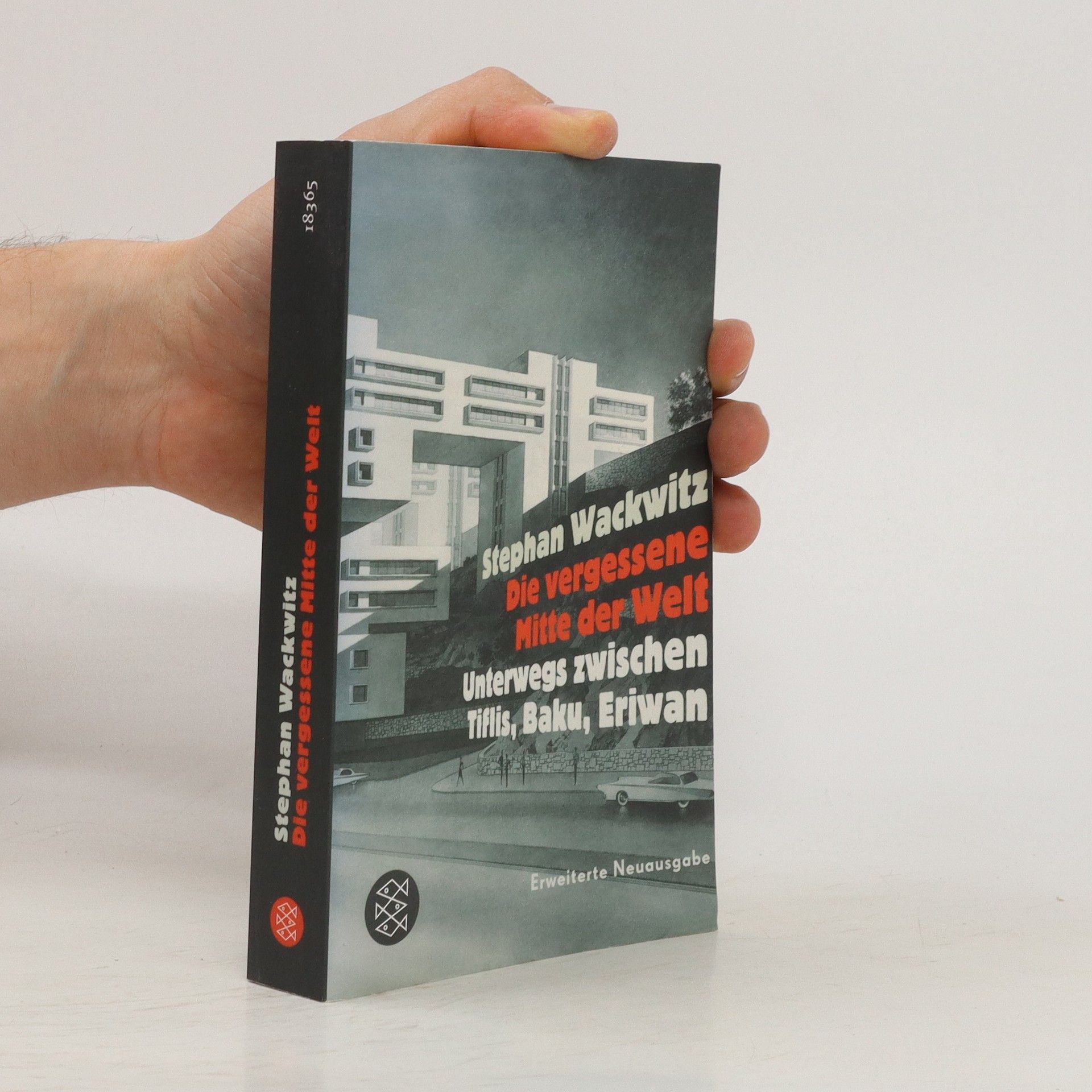

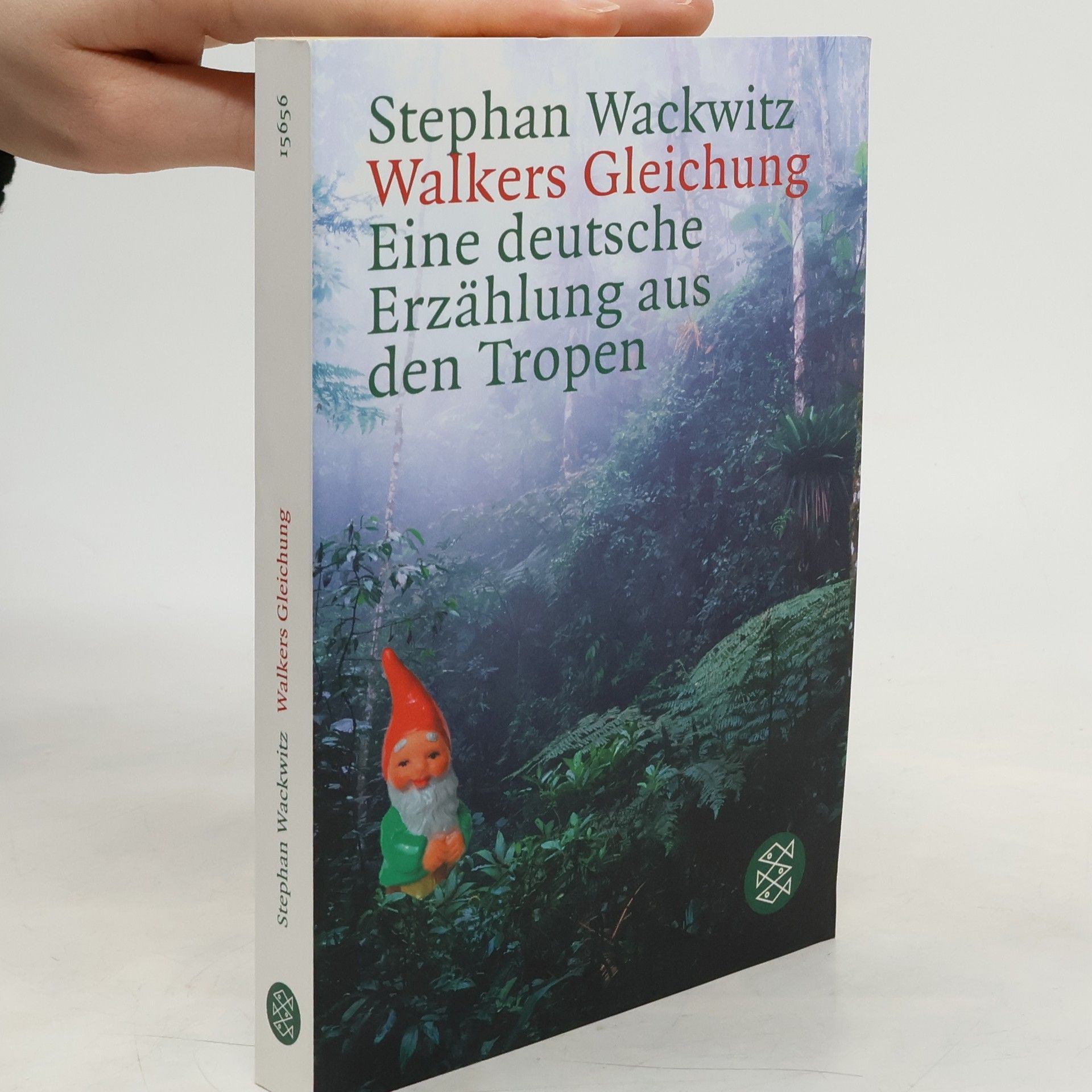

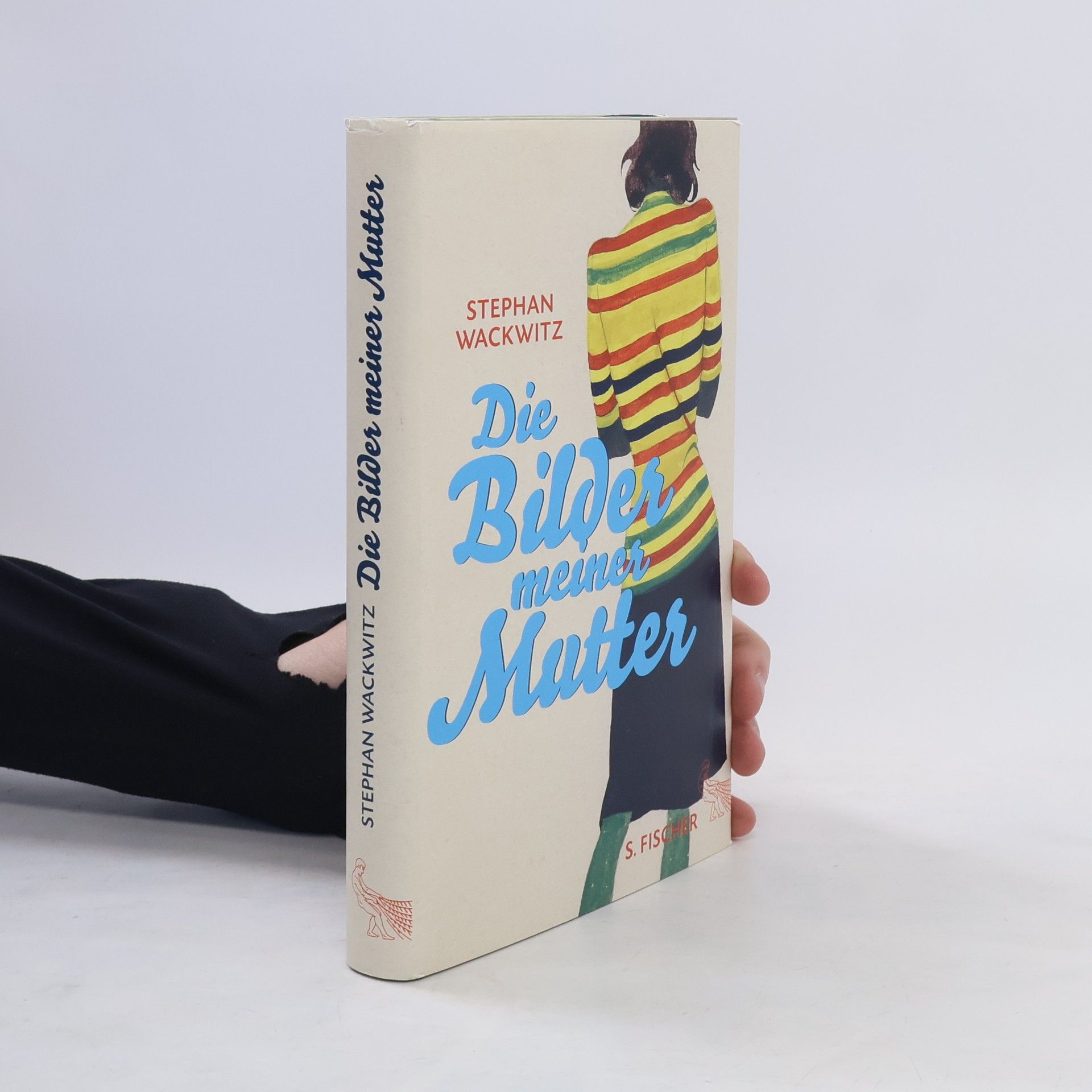

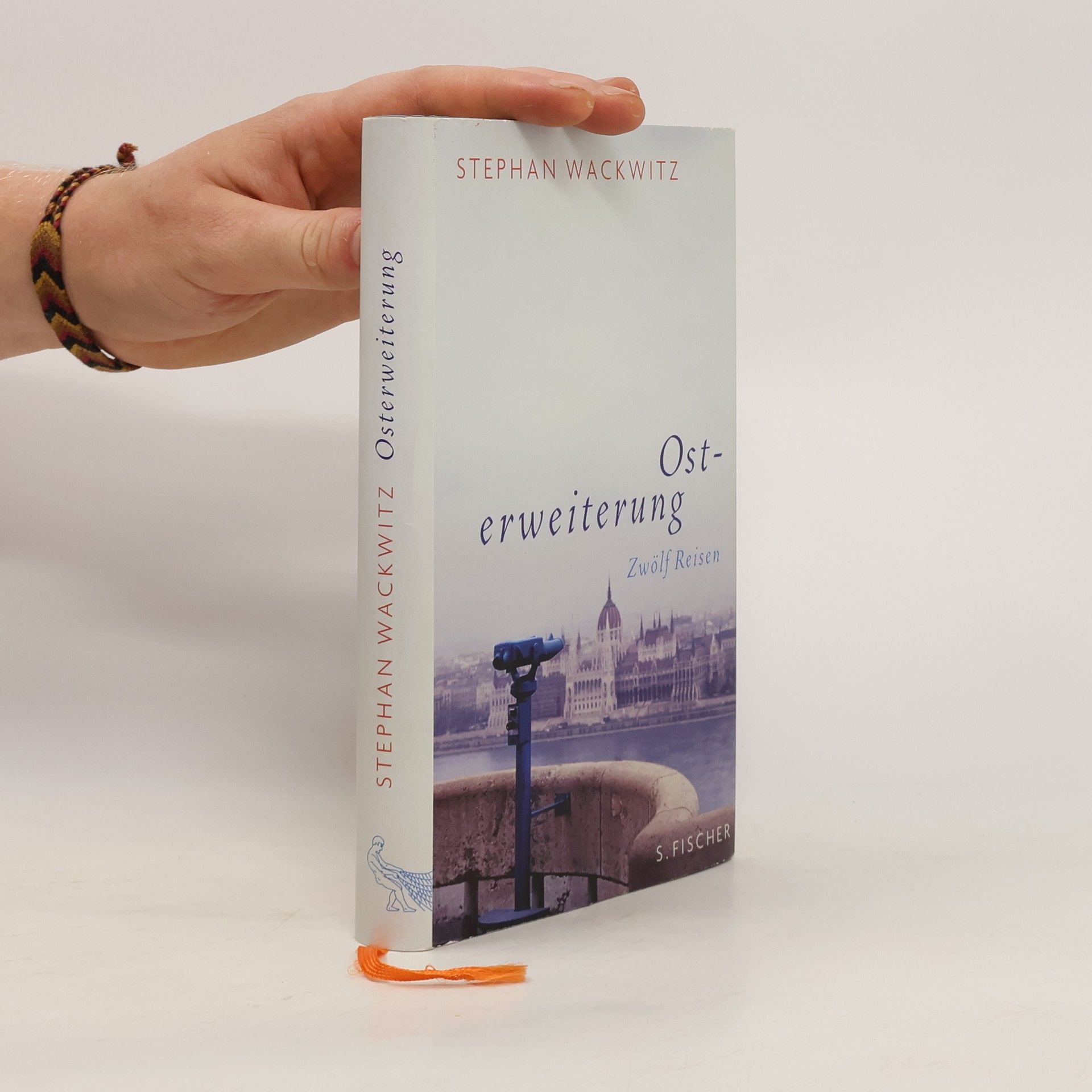

„Auch gebildete Zeitgenossen meiner Generation haben nur ganz nebelhafte Vorstellungen von den Ländern und Gesellschaften zwischen Deutschland und Russland“, stellte der in Osteuropa weitgereiste Stephan Wackwitz unlängst fest. Und: „Das politische Unbewusste meiner Generation hat es offenbar noch nicht geschafft, Länder wie Polen, die Slowakei oder die Ukraine als eigenständige, gleichberechtigte und politisch handlungsfähige Staaten wahrzunehmen.“ Es hilft dabei wahrlich auch nicht der Umstand, dass „die linke und liberale Empathie in Deutschland oft eher auf der russischen als auf der mittelosteuropäischen Seite“ liegt. In seinem Essay analysiert Wackwitz diesen Befund. Das Buch erscheint zum 1. September, dem 80. Jahrestag des deutschen Überfalls auf Polen.