Elisabeth List Livres

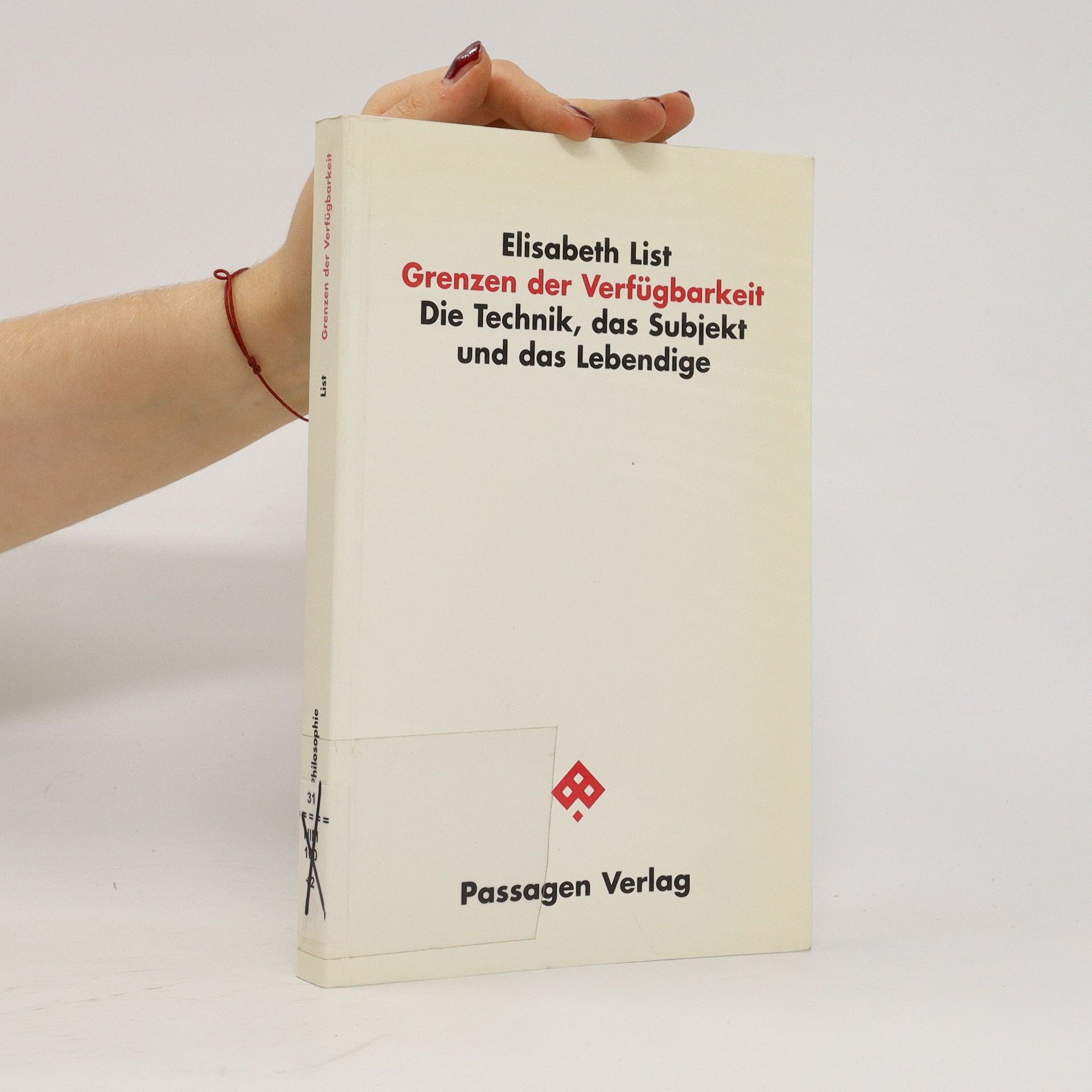

Grenzen der Verfügbarkeit

Die Technik, das Subjekt und das Lebendige

Anders als die Technik bisher, die die Aneignung der äußeren Natur und ihrer Ressourcen vorantrieb, richten sich die Technologien des 21. Jahrhunderts, Bio- und Teletechnologien, auf den Menschen selbst. Sie sind dabei, einen Prozeß der Selbsttransformation der Spezies „Homo Sapiens“ einzuleiten, dem die Denkvoraussetzungen der klassischen Naturwissenschaften, das heißt der Physik, die Richtung weisen – eine Richtung über das Subjekt hinweg und hinaus, dessen vitale Lebensgrundlagen im Kreatürlich-Lebendigen im Raum der Wissenschaften keinen Ort und keinen Namen mehr haben. An seine Stelle tritt das Artefakt, die Maschine. Bedeutet eine solche Technik die Vollendung oder das Ende des Menschen? Wer wird diese Frage stellen und beantworten, wenn es lebendige Subjekte nicht mehr gibt? Oder kommt es anders, weil die Eingriffe in das materielle Substrat des Lebendigen möglicherweise ihr Ziel verfehlen?

Denkverhältnisse

- 586pages

- 21 heures de lecture

In der Tradition der Bewegung für allgemeine Menschen- und Bürgerrechte stehend, ging und geht es feministischen Theoretikerinnen zunächst darum zu klären, warum diese Rechte, obwohl formal auch Frauen zugestanden, für den weiblichen Lebenszusammenhang in so vieler Hinsicht bis in die Gegenwart wirkungslos geblieben sind. Dies erfordert, wie die Beiträge dieses Buches zeigen, eine grundlegende Transformation politischer Theorie. Demgemäß ist das zentrale Anliegen feministischer Theorie eine neue Sichtweise von Sexualität und Reproduktion, die die Rechte von Frauen auf Selbstbestimmung und körperliche Integrität würdigt und damit allererst die Voraussetzungen dafür schafft, daß Rechte auf persönliche Freiheit und Privatheit als allgemeine zur Geltung kommen können. Zum anderen richtet sich die feministische Kritik gegen den etablierten akademischen Diskurs: einerseits gegen die Denkformen und Praktiken einzelner wissenschaftlicher Disziplinen, andererseits gegen die von der Philosophie verwaltete »Kultur der Rationalität«. In beiden Fällen wendet sie sich nicht primär gegen rechtfertigungsbedürftige Ansprüche auf Intersubjektivität, sondern auf die schlechte Universalität einer rationalistischen und szientistischen Rhetorik, hinter der sich nicht nur der Standpunkt einer professionellen Elite, sondern auch die Parteilichkeit einer männlichen Subjektivität verbirgt.

Edition Suhrkamp - 1728: Die Präsenz des Anderen

Theorie und Geschlechterpolitik

- 220pages

- 8 heures de lecture

German