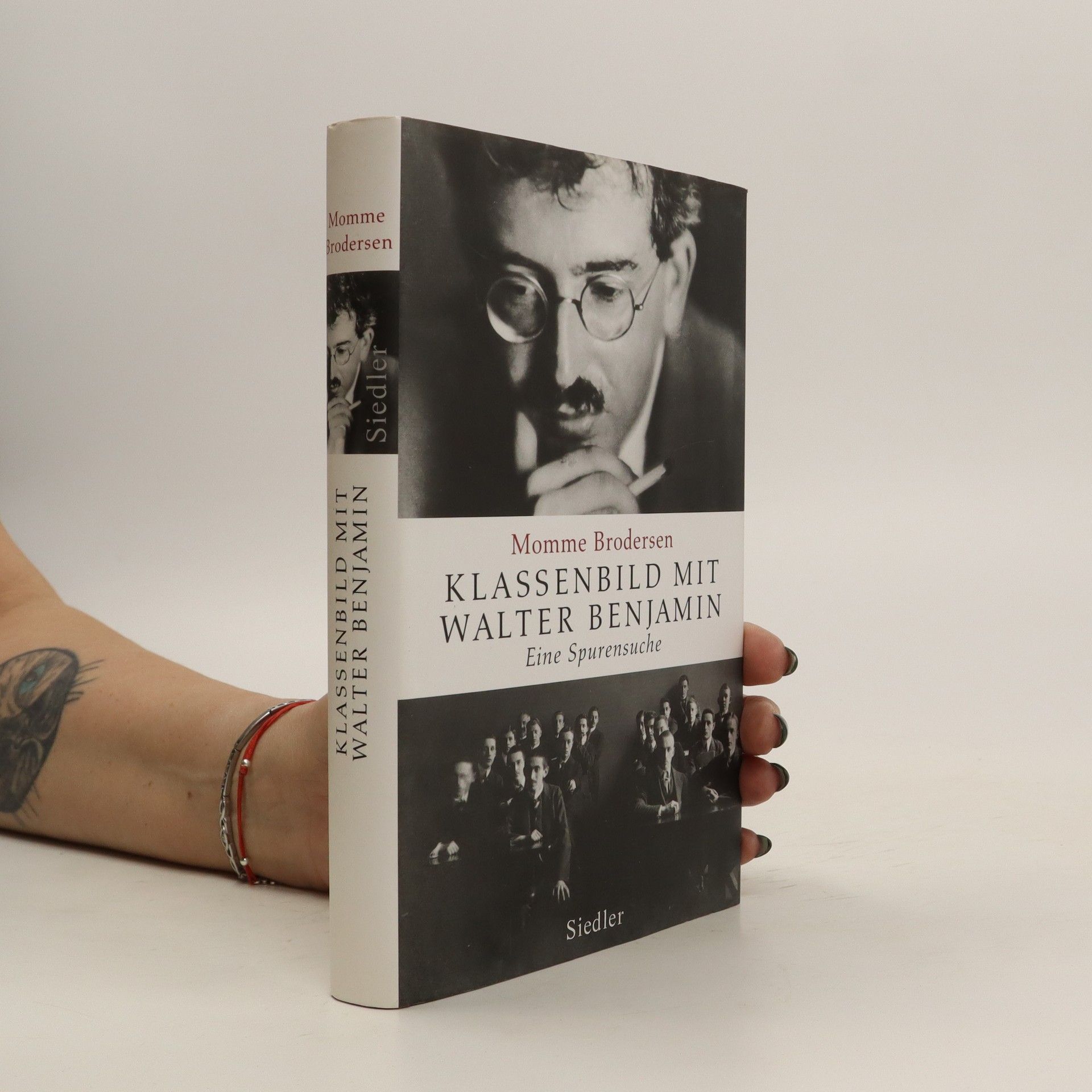

Klassenbild mit Walter Benjamin

- 235pages

- 9 heures de lecture

Eine Momentaufnahme, die das Drama des 20. Jahrhunderts erzählt Für das Abitur 1912 an der Charlottenburger Kaiser-Friedrich-Schule meldeten sich 22 junge Männer an, unter ihnen Walter Benjamin. Der bedeutende deutsch-jüdische Schriftsteller war aber nicht der einzige, der sich in seinem weiteren Leben einen Namen machen konnte. Eine faszinierende Spurensuche durch die Wirren des 20. Jahrhunderts beginnt. Einige von Benjamins Klassenkameraden wurden später bekannte Rechtsanwälte, Notare, Ärzte, Publizisten und Wissenschaftler. Fünf seiner Mitschüler kamen bereits im Ersten Weltkrieg um; sie hatten sich als Freiwillige zu den Waffen gemeldet. Manche drifteten an den rechten Rand der Gesellschaft, ein Mitschüler wurde im »Dritten Reich« einer der Hauptlieferanten für Zyklon B. Andere wurden später von den Nazis deportiert und in Konzentrationslagern ermordet. Walter Benjamin selbst nahm sich auf der Flucht vor seinen Verfolgern 1940 in Portbou an der spanisch-französischen Grenze das Leben. Das Buch erzählt ein Stück deutsche Geschichte aus der Mikroperspektive: An den Schicksalen der 22 Abiturienten des Jahrgangs 1912 werden – von der wilhelminischen Epoche bis in die fünfziger Jahre hinein – die Risse und existenziellen Brüche der deutsch-jüdischen Erfahrung sichtbar. Das Klassenfoto zeigt einen kurzen Moment, als ein Miteinander noch möglich schien. Ausstattung: mit zahlr. Abb.