Johanna Bleker Livres

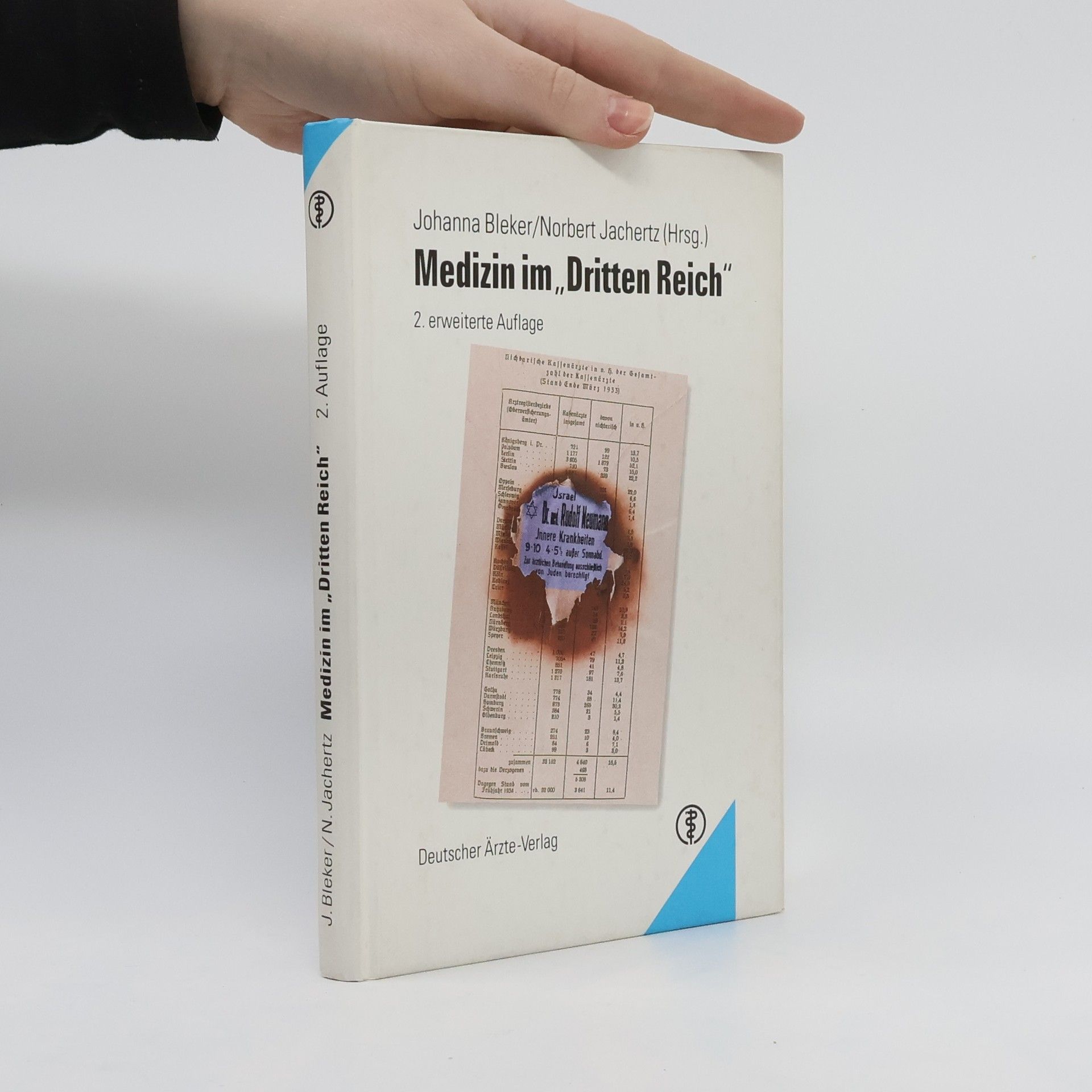

Medizin im "Dritten Reich"

- 244pages

- 9 heures de lecture

Die zweite, erweiterte Auflage behandelt das Thema Medizin unter dem Nationalsozialismus und ist heute relevanter denn je. Das Interesse unter Ärzten an der jüngeren Vergangenheit und die Bereitschaft zur unvoreingenommenen Auseinandersetzung sind gestiegen. Im Vergleich zur ersten Auflage, die bereits große Aufmerksamkeit erhielt, wurde die neue Auflage durch aktuelle Forschungsergebnisse und neue Bilddokumente erheblich erweitert. Neu hinzugekommen sind Beiträge über das Medizinstudium, die medizinische Publizistik am Beispiel des J. F. Lehmanns-Verlages, den Alltag der medizinischen Versorgung in Stuttgart sowie der Ärztinnenbund im Nationalsozialismus. Zudem enthält die Auflage einen Vortrag von R. Toellner, der die Rolle der Ärzte im Dritten Reich bewertet. Eine Analyse der Leserbriefe an das Deutsche Ärzteblatt beleuchtet die innerärztliche Diskussion, die durch die erste Auflage und Toellners Rede angestoßen wurde. Das Buch vermittelt einen Eindruck von der Ideologie und der Realität der Medizin zur Zeit des Nationalsozialismus und basiert auf dem neuesten Stand der medizinhistorischen Forschung. Rezensionen loben das Werk als exzellent und empfehlen es allen deutschen Ärzten und Medizinstudenten zur Auseinandersetzung mit den Untaten der damaligen Zeit.