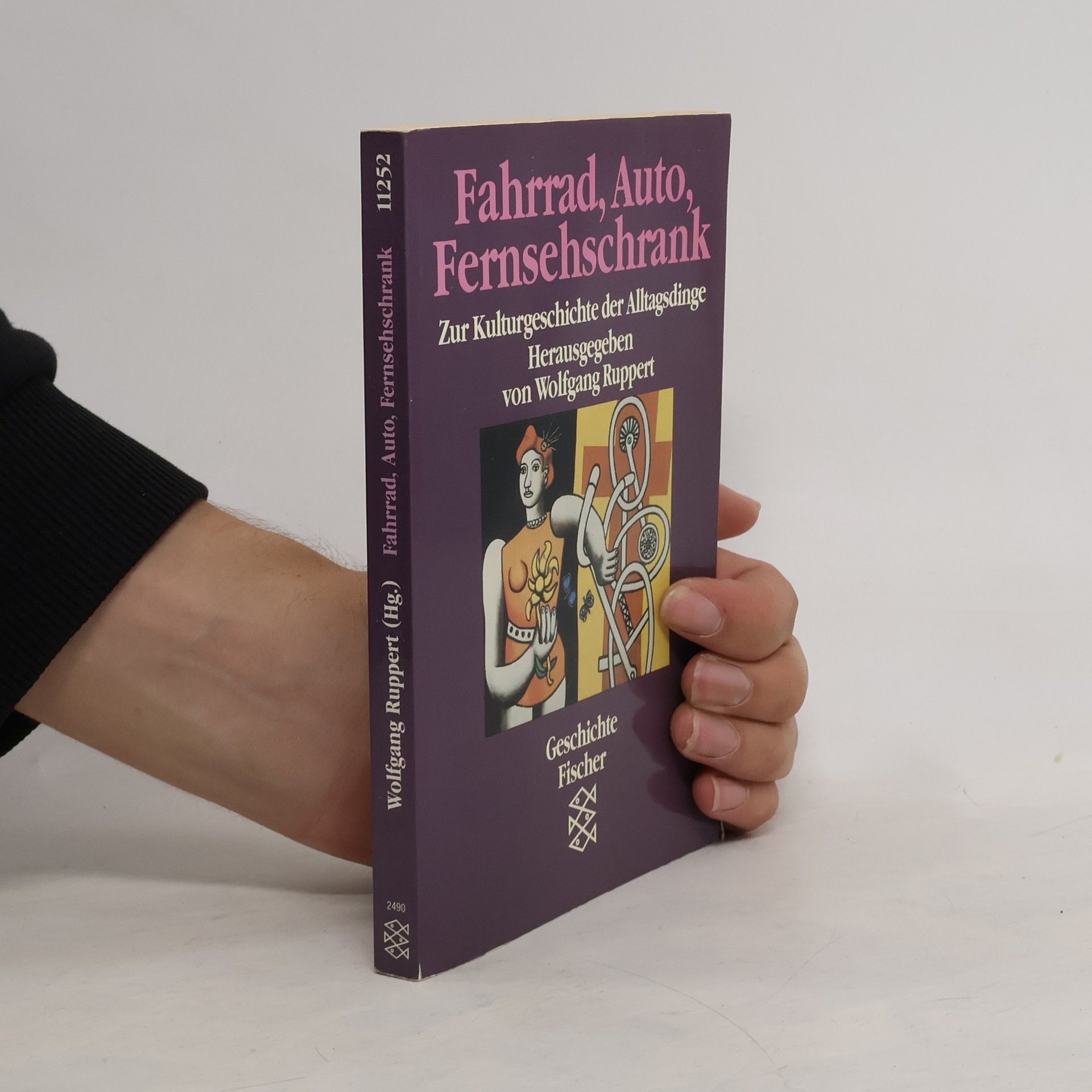

Zur Kulturgeschichte Der Alltagsdinge / Wolfgang Ruppert -- Die Produktion Von Sinn Beim Konsum Der Dinge / David Sabean -- ... Durch Die Blume Gesprochen / Karin Hausen -- Das Fahrrad / Joachim Krause -- Das Auto / Wolfgang Ruppert -- Der Fernseher / Knut Hickethier -- Super Constellation / Christoph Asendorf. Herausgegeben Von Wolfgang Ruppert. Includes Bibliographical References (p. 217-[236]).

Wolfgang Ruppert Livres

Kaum ein Beruf ist in stärkerem Maße von Mythen umwoben und mit einem vergleichbar hohen Ansehen ausgestattet wie der des Künstlers. Über alle epochentypischen Unterschiede hinweg blieb ein Kranz von Bedeutungen für die Vorstellung vom Künstler im 19. und 20. Jahrhundert stabil. Rupperts Untersuchung fragt nach dem Zusammenhang der Merkmale des modernen Künstlers mit den Strukturen der bürgerlichen Gesellschaft und den sozialen Bedingungen für die Entfaltung der Subjektivität in der kulturellen Moderne. In erster Linie konzentriert sie sich auf die Figur des Malers. Mit der »Kunststadt« München erhält das Thema einen Fokus. Es werden mehrere Ebenen miteinander ergänzender Aussagekraft kombiniert: eine sozialgeschichtliche Analyse der Ordnung des sozialen Raumes durch den Kunstmarkt und die Öffentlichkeit, eine kulturgeschichtliche Analyse, welche die Diskurse über die Begriffe und Vorstellungen, die den Künstlerhabitus konstituierten, verfolgt, sowie eine institutionengeschichtliche Analyse, die die Trennlinien, wie sie in die Ausbildungsinstitutionen Akademie und Kunstgewerbeschule eingeschrieben wurden, als Quelle für die Bedeutung der künstlerischen Professionen aufnimmt.

Mathematik in Österreich und die NS-Zeit

176 Kurzbiographien

Dieses Buch bietet ein Panorama der Schicksale österreichischer Mathematikerinnen und Mathematiker, deren Leben von der NS-Zeit beeinflusst wurde. Zu Beginn wird in einem Überblick das allgemeine geistige und politische Klima und die Entwicklung des Staates Österreich und besonders der universitären Institutionen geschildert. Der Zeitraum umfasst den ersten Weltkrieg bis zur Erholung der Republik Österreich nach dem 2. Weltkrieg. Geographisch geht der Blick darüber hinaus und erfasst auch Mathematiker in den „im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern“ sowie den zur anderen Reichshälfte der Doppelmonarchie gehörenden deutschsprachigen Gebieten. Dazu gehören auch die kriegsgefangenen französischen Mathematiker, gelegentlich tschechische Mathematiker aus Brünn oder Prag, Gäste aus Polen oder Ungarn, schließlich auch Mathematiker aus der slowenischen Schule der altösterreichischen Lehrbuchautoren. Im Brennpunkt der Betrachtung stehen die Menschen, die Mathematik treiben, das Nebeneinander von individuellen, aber untereinander und mit Ständestaat- und NS-Institutionen verflochtenen Biografien.

Künstler!

Kreativität zwischen Mythos, Habitus und Profession

Die Geschichte der Künste im 20. Jahrhundert wurde bisher oft als Stilgeschichte betrachtet. In diesem Buch wird sie jedoch als Kulturgeschichte „des Künstlers“ und seiner schöpferischen Erfindungen neu interpretiert. Es erzählt die Geschichte eines Myths, der bis heute fasziniert. Der Begriff Künstler deutet darauf hin, dass die Künstlerberufe lange Zeit männlich dominiert waren. Doch was macht das Künstlersein über Geschlechterunterschiede hinweg so anziehend? Welche Eigenschaften vereinen sich im Künstler? Die zentrale Frage ist, ob es einen einheitlichen Künstlerhabitus gibt, den alle Kreativen teilen und variieren. Diese These wird vom Autor untersucht. Jede Künstlergeneration interpretiert ihr Selbstverständnis neu, abhängig von den gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Rahmenbedingungen, und drückt dies in symbolischen und ästhetischen Formen aus. Der Autor analysiert die Strukturen des Kunstbetriebs als Voraussetzungen für kreative Subjektivität und die Autonomie künstlerischer Arbeit in ihren Konstanten und Veränderungen. Zur Veranschaulichung porträtiert der Kulturhistoriker Wolfgang Ruppert bedeutende Persönlichkeiten wie Kandinsky, Klee, Riefenstahl, Aicher, Beuys, Kippenberger, Schlingensief, Meese und Pina Bausch. Welche Gemeinsamkeiten bestehen zwischen Moderne, Postmoderne und reflexiver Moderne?

Künstler im Nationalsozialismus

- 372pages

- 14 heures de lecture

Jahrzehntelang wurde künstlerische Arbeit während des Nationalsozialismus auf 'Entartete Kunst' und 'Nazi-Kunst' reduziert. Dagegen zeigt die neuere Forschung ein vielschichtiges Bild. Die Berliner Kunsthochschule erweist sich als Fokus für die Kunstentwicklung in Deutschland, in der sich sukzessive die 'Säuberung' von politischen Gegnern, angeblich 'entarteten' wie von 'nicht arischen' Künstlern vollzieht. In ihr setzen überzeugte Nationalsozialisten wie Max Kutschmann ein Verständnis von Akademismus als 'deutscher Kunst' durch. Die Beiträge dieses Buches reflektieren die Kunstentwicklung im Deutschland der 1930er- und 40er-Jahre im kulturellen und politischen Zusammenhang. Sie fragen nach den Handlungsspielräumen der einzelnen Künstler: wie dem Aufstieg des Bildhauers Arno Breker zum Hofkünstler Hitlers, der Ausgrenzung des Juden Felix Nussbaum, dem Widerständler Kurt Schumacher, aber auch der ambivalenten Anpassungsbereitschaft Oskar Schlemmers sowie der Selbstbehauptung von Karl Hofer und Käthe Kollwitz. Ebenso sind die nationalen Expressionisten um Otto Andreas Schreiber, die sich an Emil Nolde orientieren, als nationalsozialistische Minderheit einbezogen.

Die Arbeiter

- 512pages

- 18 heures de lecture

Die Fabrik

- 311pages

- 11 heures de lecture

Mentor Grundwissen, Biologie

- 288pages

- 11 heures de lecture