Saladin

Der Sultan und seine Zeit 1138-1193

Leben und Legende des mächtigsten Mannes im Nahen Osten, Sultan Saladin von Ägypten und Syrien und bedeutendster Gegner der Kreuzfahrer.

Hannes Möhring, historien et orientaliste, concentre ses recherches sur les attentes apocalyptiques médiévales au sein du christianisme et de l'islam. Son travail examine de manière critique les manières complexes dont les croyances religieuses et les circonstances historiques ont façonné ces perspectives eschatologiques. L'œuvre de Möhring éclaire la préoccupation humaine persistante pour la fin des temps et sa profonde influence sur les courants culturels et intellectuels. À travers sa voix analytique distincte, il offre aux lecteurs une compréhension plus approfondie de ces récits historiques omniprésents.

Der Sultan und seine Zeit 1138-1193

Leben und Legende des mächtigsten Mannes im Nahen Osten, Sultan Saladin von Ägypten und Syrien und bedeutendster Gegner der Kreuzfahrer.

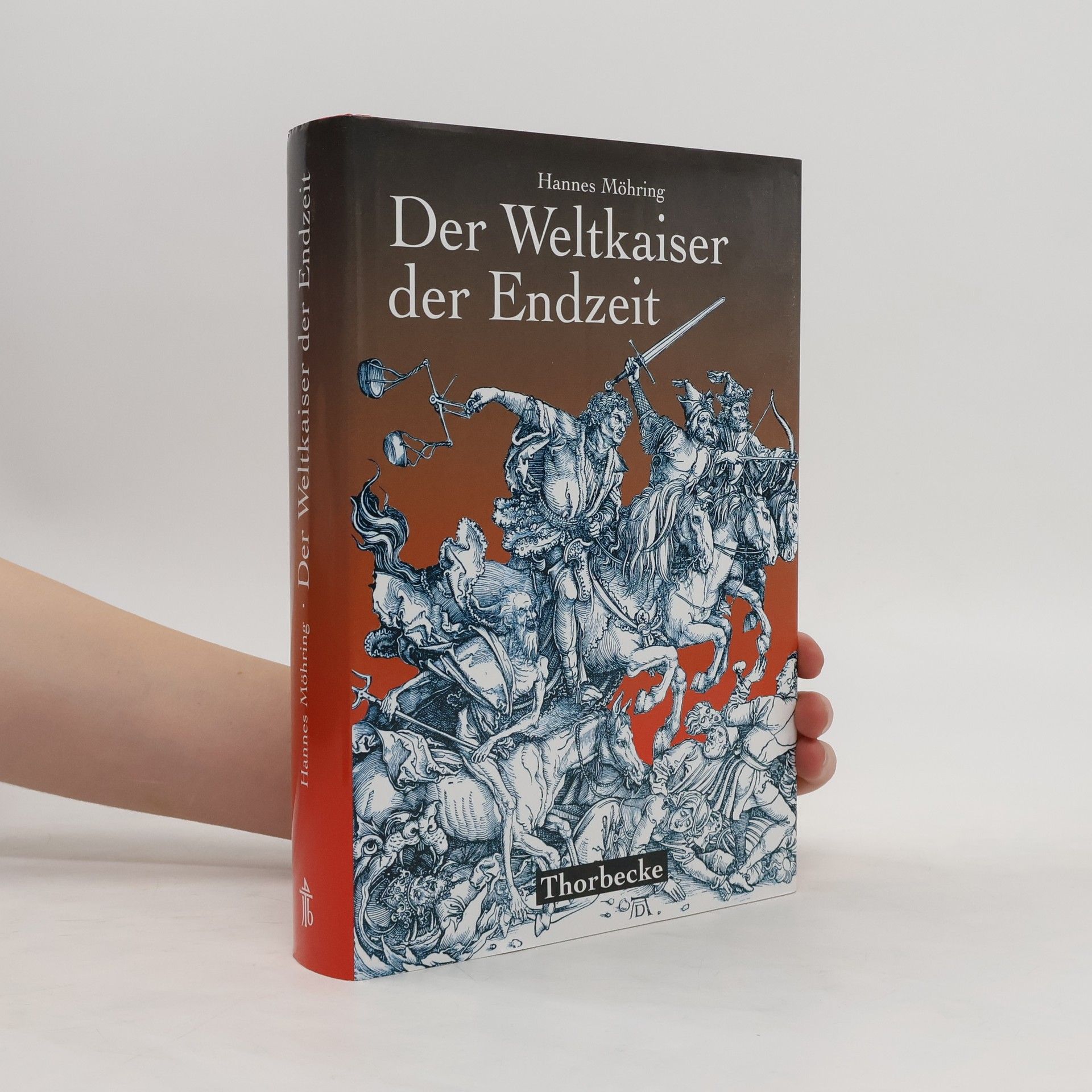

Während des 4. Jahrhunderts entstand mit dem Sieg des Christentums eine Weissagung, die zunächst im 7. Jahrhundert unter dem Eindruck der unwiderstehlichen Macht des Islam und dann bis zum Anbruch der Neuzeit noch mehrmals aktualisierend bearbeitet wurde und besonders im Abendland, aber auch in Byzanz und im Orient Verbreitung fand. Sie handelt von einem kurz vor dem Weltende regierenden idealen Herrscher, der als letzter Kaiser der Römer alle Feinde des Christentums vernichtet oder bekehrt, ein die ganze Welt umfassendes Reich des Friedens schafft und am Ende seiner Regierung alle Macht an Gott zurückgibt, indem er in Jerusalem die Zeichen seiner Herrschaft ablegt. Am Beispiel dieser Weissagung wird ein möglichst umfassendes Bild der Bedeutung endzeitlicher Weissagungen für die mittelalterliche Geschichte gegeben. Dabei geht es ebenso sehr um die Geschichte der Erfolgreichen wie der Erfolglosen, um Einzelgänger ebenso wie um die Menschenmassen. Die Sehnsucht nach dem alle Übel und Mühsal beseitigenden Führer am Ende der Zeiten ist als ein Grundzug der christlichen und islamischen Geschichte im Mittelalter zu betrachten. Die Konsequenzen waren bei Christen und Muslimen freilich ganz verschieden.