Hans Patze Livres

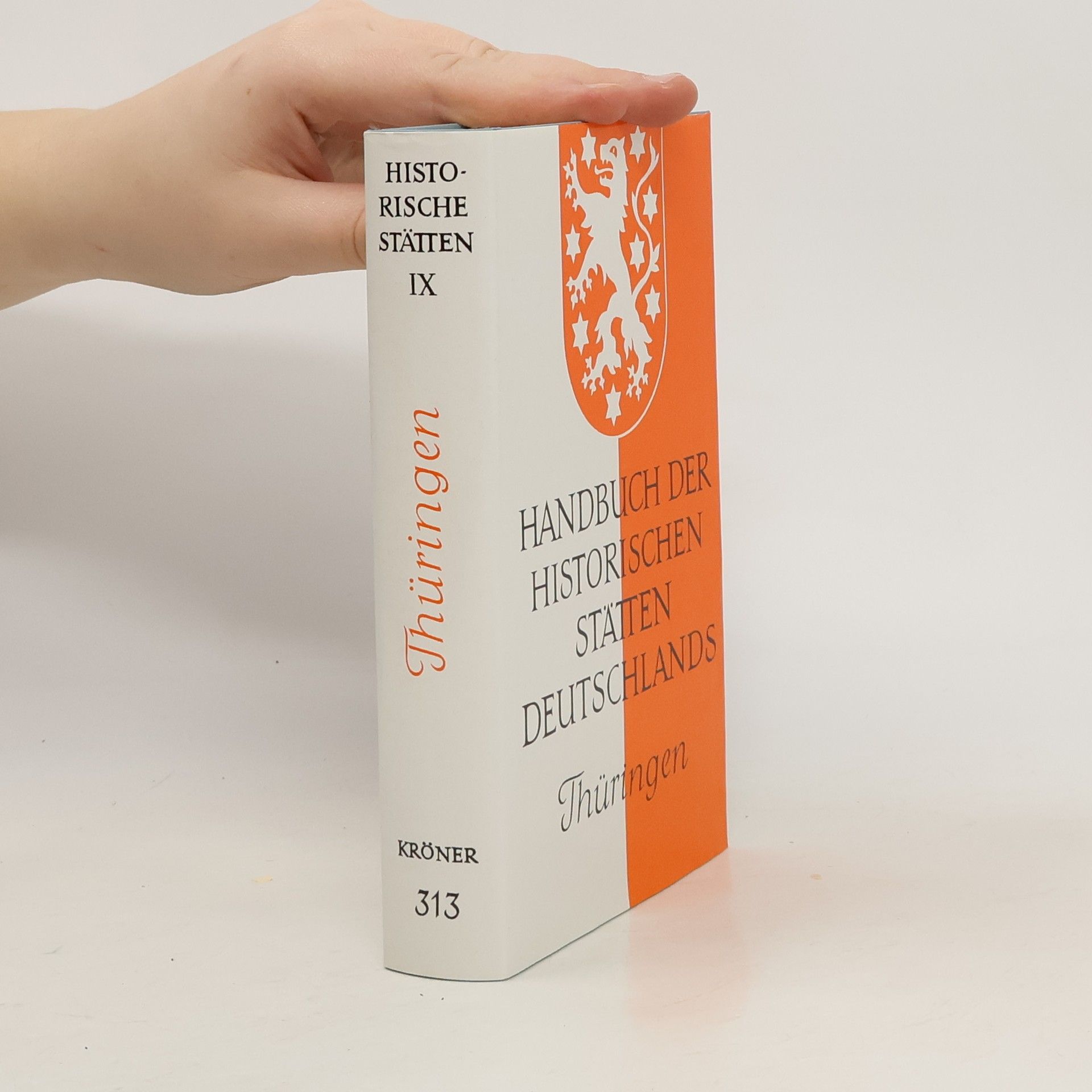

Thüringen

- 592pages

- 21 heures de lecture

Das umfassende, alphabetisch nach Orten geordnete Nachschlagewerk zur Geschichte Thüringens ist für den Regionalhistoriker unentbehrlich, für den historisch interessierten Reisenden ein zuverlässiger Begleiter und für den Thüringer ein einzigartiges Erinnerungsbuch.