Digne Meller Marcovicz Livres

![2000 [Zweitausend] SPIEGEL-Photos der Jahre 1965 bis 1985](https://rezised-images.knhbt.cz/1920x1920/59483372.jpg)

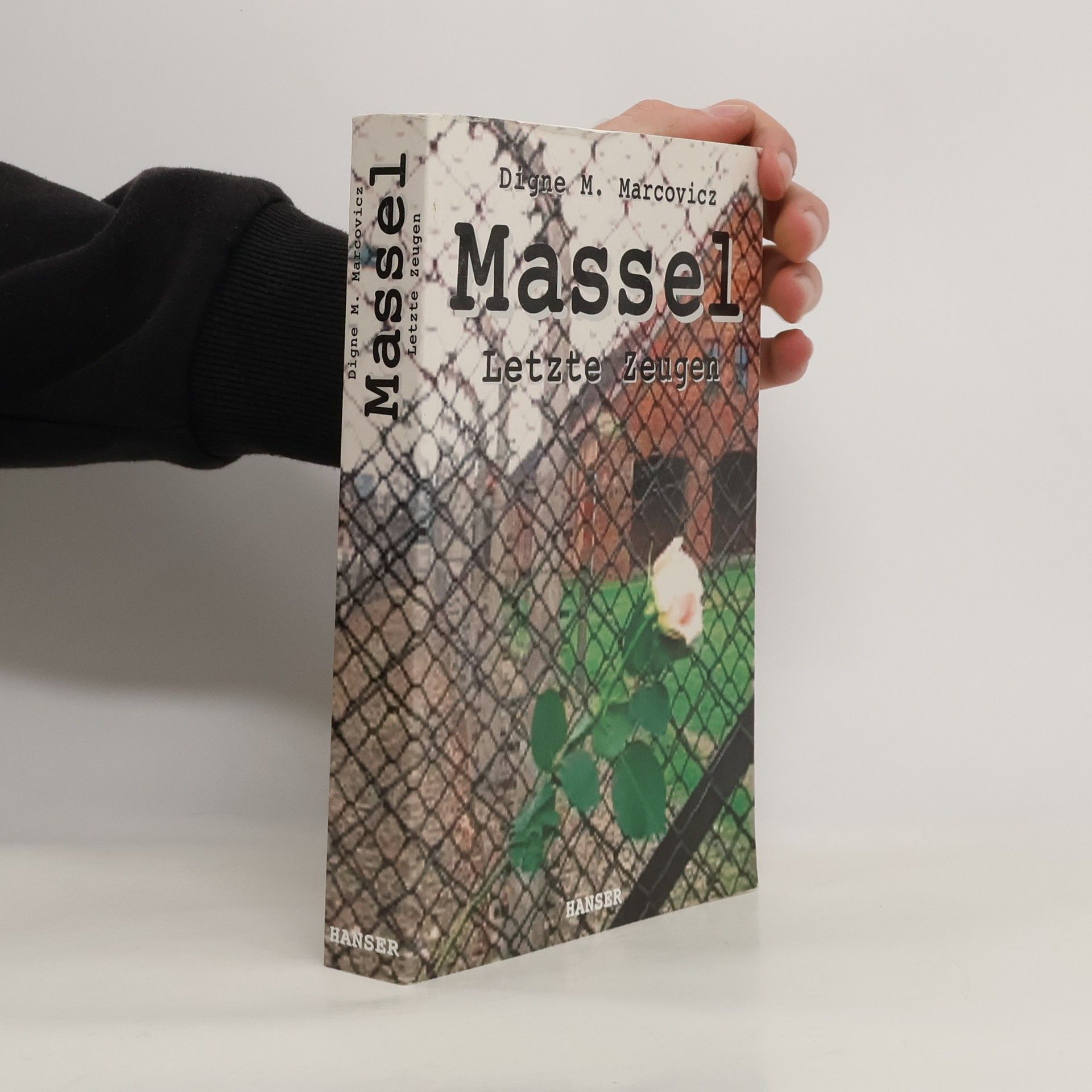

Massel

- 384pages

- 14 heures de lecture

Wie kann man Jugendlichen den Holocaust vermitteln? Digne M. Marcovicz hat dafür einen ungewöhnlichen Weg gefunden: Sie filmte und interviewte zwölf Überlebende des Holocaust, verdichtete deren Erzählungen von Deportation und Lagerhaft zu einer eindringlichen Collage aus Interviewpassagen, Zeitungsausschnitten, historischen und neuen Fotografien. Wie in einem Comicstrip wechseln Wort und Bild in schneller Folge - „Massel“ entwickelt einen Sog, dem sich nicht nur der jugendliche Leser schwer entziehen kann!

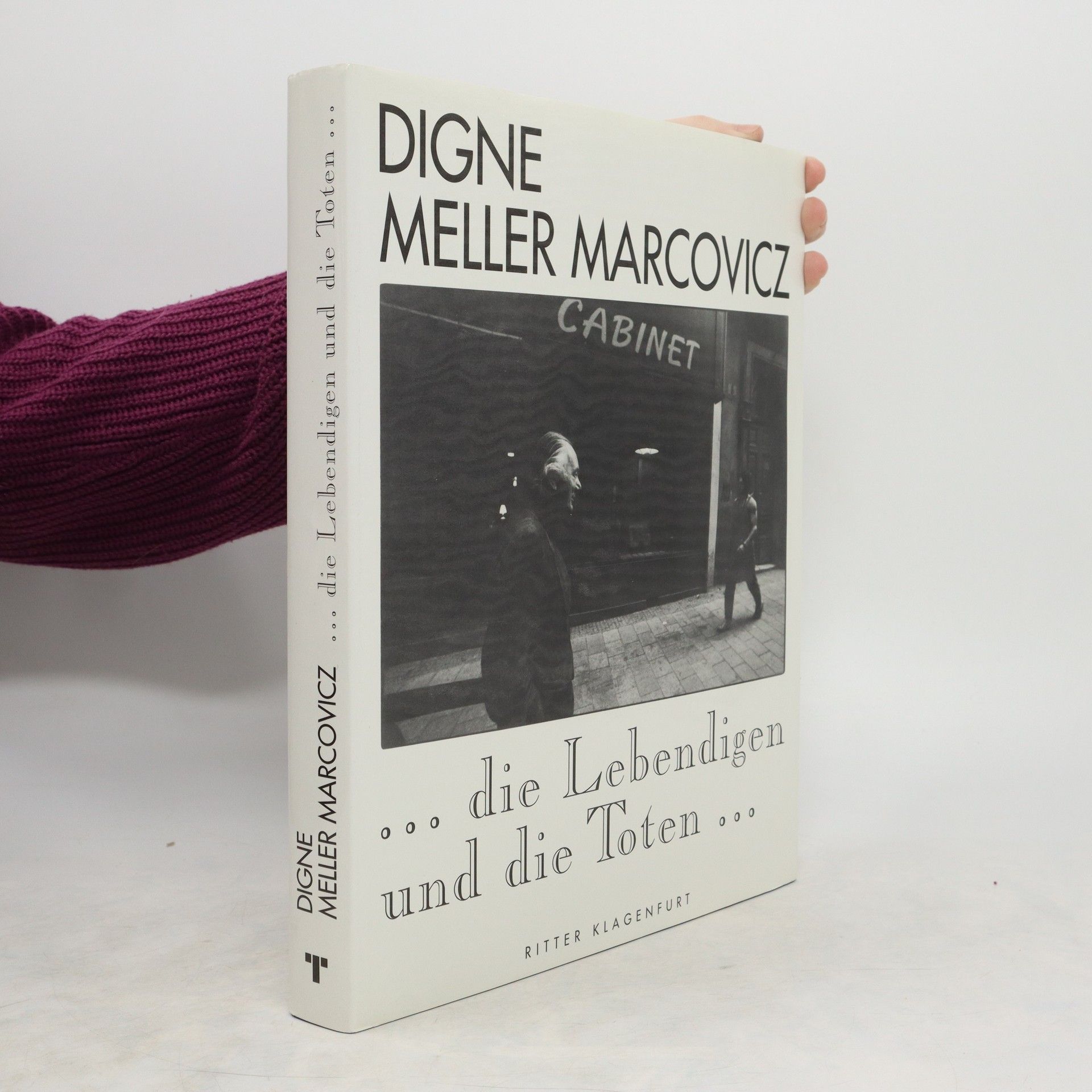

Seit den sechziger Jahren leistet Digne Meller Marcovicz fotografische Detektivarbeit. Ihr „optisches Unterbewußtsein“, wie Walter Benjamin das nannte, wußte, wann und wem die Stunde schlägt. Die Fotografie zeigt uns die Welt, wie wir sie niemals sehen. Der Blick des Fotografen für den Ausschnitt, für die Szene ist eine einmalige Indiskretion und immer vergangene Realität. Aus der Hommage an diejenigen, die ihre „Spuren im Sande der Zeit“ hinterließen, entsteht so ein faszinierendes Portrait der Vergänglichkeit.