Einführung in die Ölmalerei für den Hobby-Künstler.

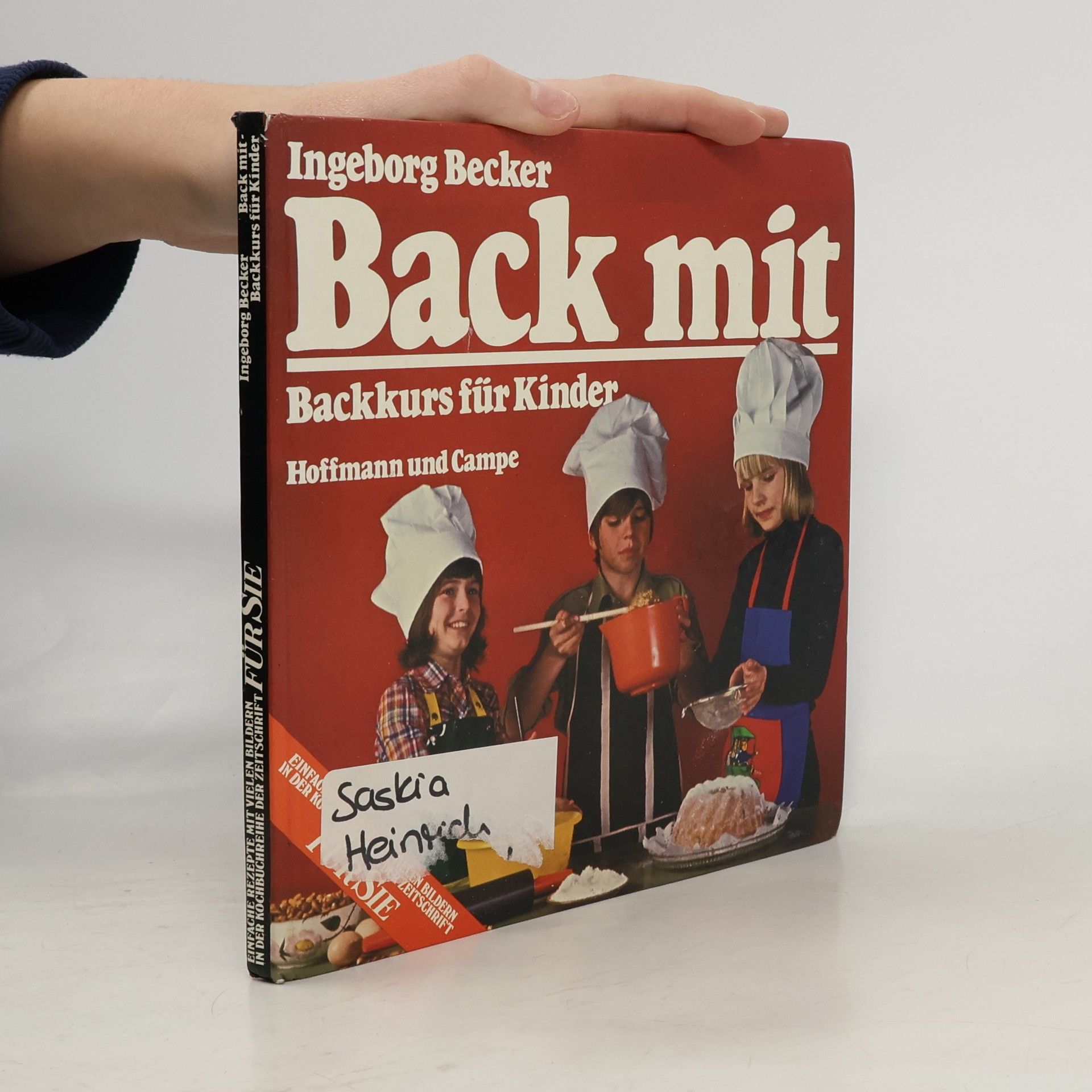

Ingeborg Becker Livres

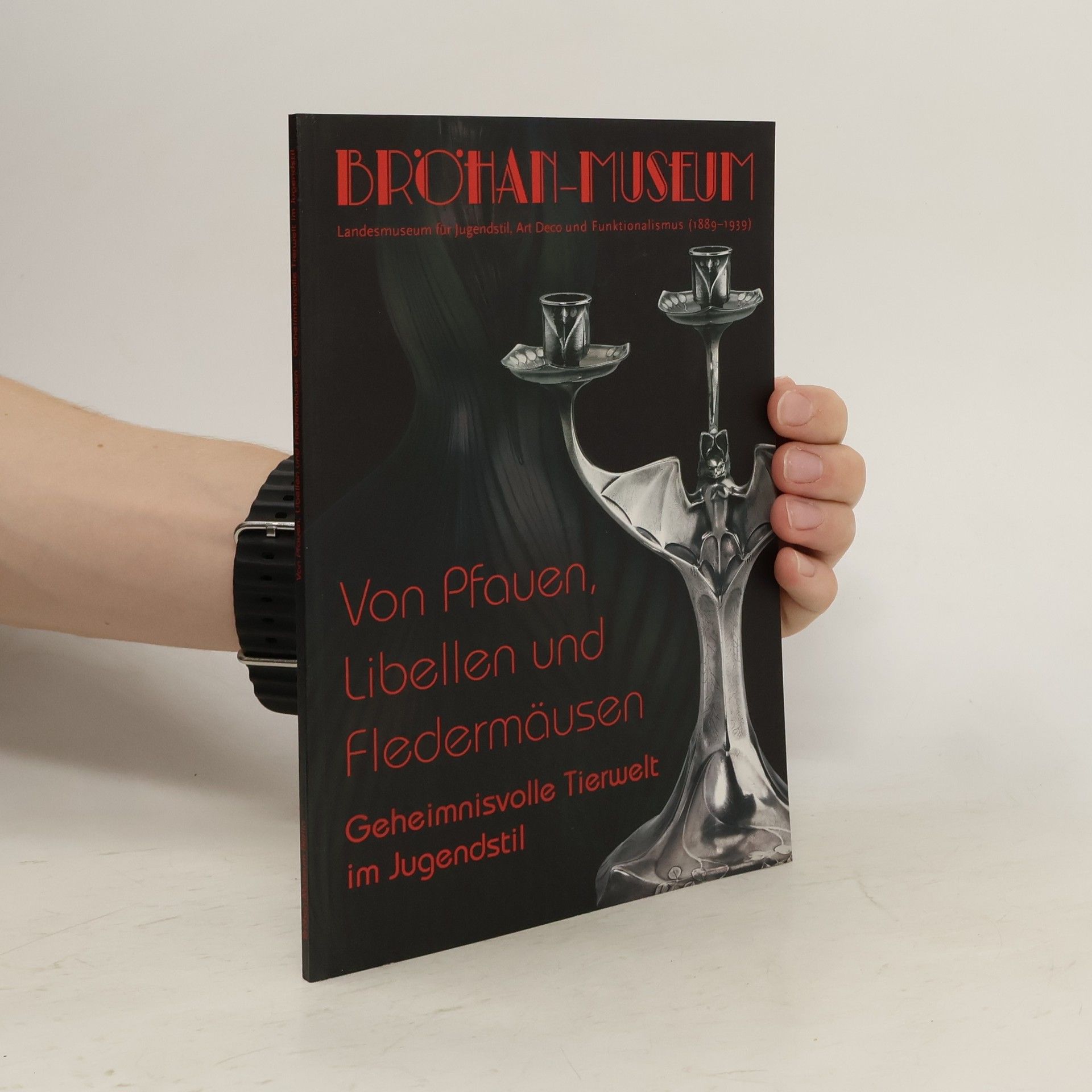

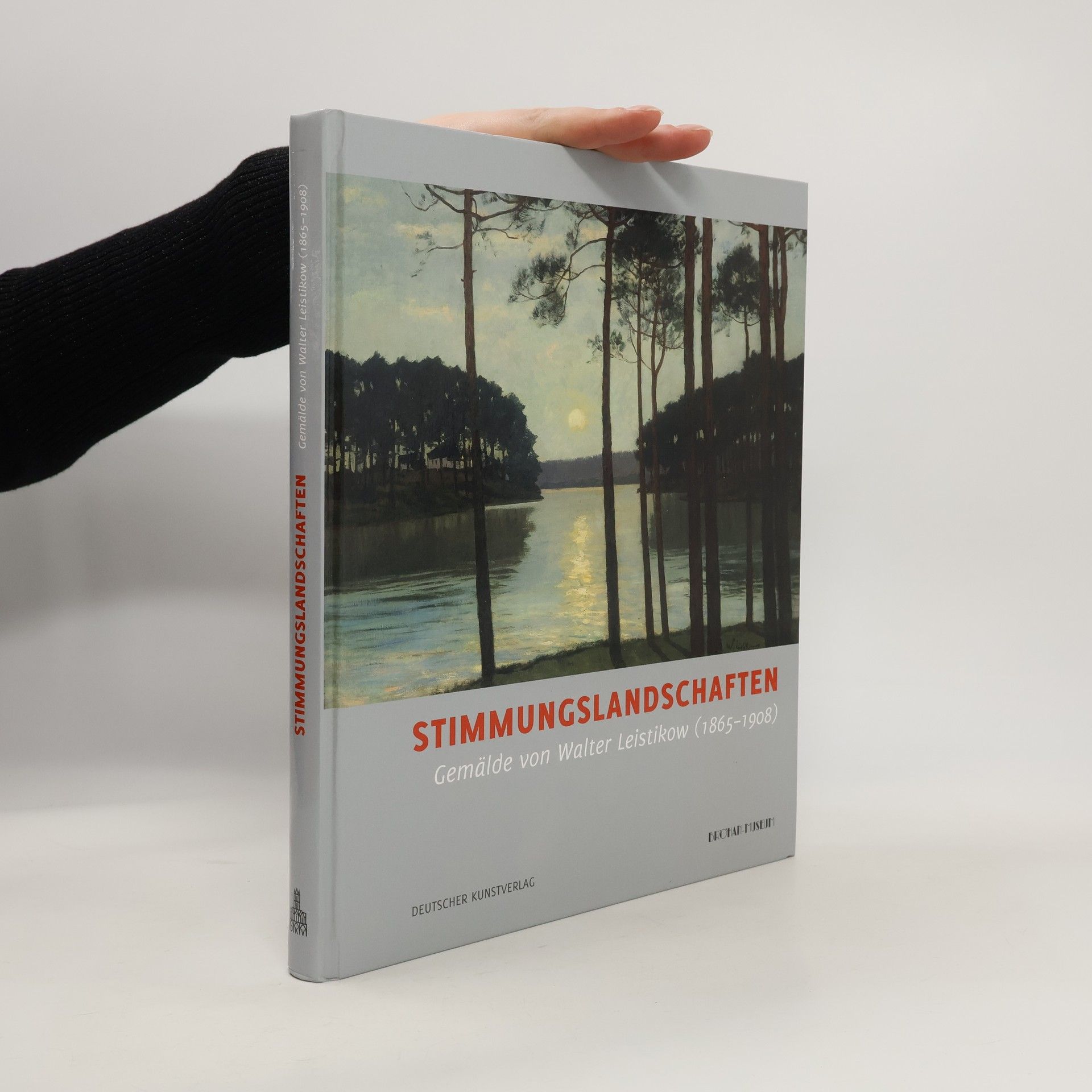

Published by Brohan Museum in Germany in 2008.

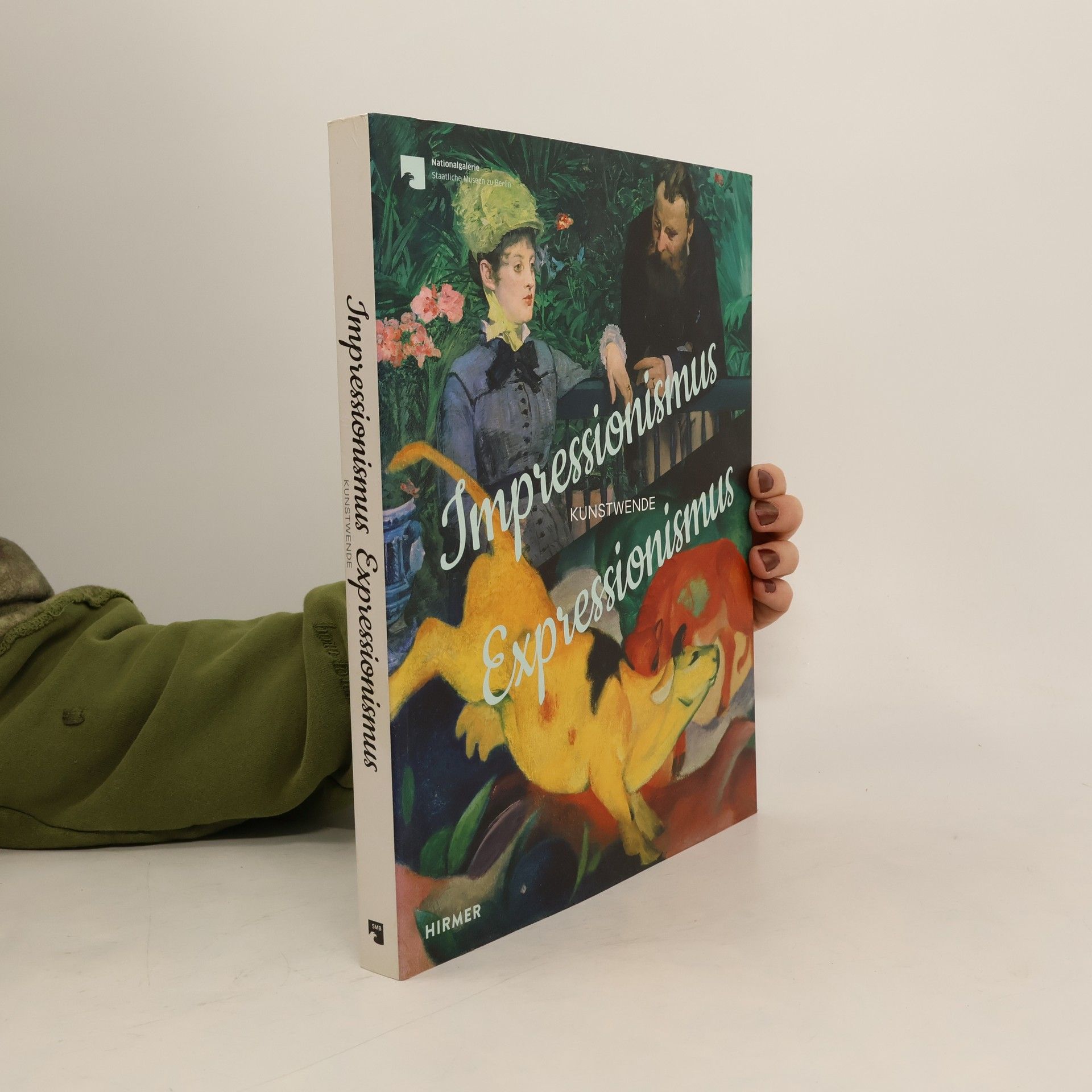

In einem Café sitzt eine junge Frau in einem weißen Kleid, selbstbewusst und mit einer Zigarette in der Hand. Das Gemälde „Boheme-Café“ von Leo von König und Ernst Ludwig Kirchners „Grüne Dame im Gartencafé“ zeigen beide moderne, emanzipierte Frauen, die sich nicht von Männern im Hintergrund verunsichern lassen. Diese Werke verdeutlichen, dass Frauen keinen starken Mann an ihrer Seite benötigen. Während König 1909 im impressionistischen Stil mit hellen Farben und feinen Pinselstrichen malt, verwendet Kirchner drei Jahre später im expressionistischen Stil grobe Farben und kantige Formen. Der Katalog „Impressionismus – Expressionismus. Kunstwende“ untersucht die Gemeinsamkeiten und Unterschiede dieser beiden Stilrichtungen, insbesondere die Darstellung von Freizeit im Café. Dieses Motiv ist für beide Künstler von Bedeutung, da es als Schnittstelle zwischen Privatheit und Öffentlichkeit dient. Beide Bewegungen stehen für einen Aufbruch in die Moderne und spiegeln sich in der Darstellung unabhängiger Frauen wider. Die sichtbaren Pinselstriche der Werke wirken unfertig und kontrastieren mit klassischer Kunst. Der Katalog bietet eine umfassende Einführung in die Entstehung und Merkmale beider Kunstgattungen und präsentiert auf 320 Seiten bedeutende Werke von Künstlern wie Vincent van Gogh und Henri de Toulouse-Lautrec, die überraschende Parallelen aufzeigen.

August Endell

- 495pages

- 18 heures de lecture

August Endell gehört zu den Protagonisten des deutschen Jugendstils und zu den Wegbereitern der Moderne. Von 1901 bis 1918 lebte Endell in Berlin, wo der größte Teil seines Schaffens entstand. Hier vollzog er in seiner künstlerischen Entwicklung die Wende von der expressiven Über-Ornamentik des Wolzogen-Theaters über die in der Formgebung beruhigten Hackeschen Höfe hin zur sachlichen Werkbund-Moderne, für welche die Wohnhäuser in Berlin-Westend und die Trabrennbahn in Berlin-Mariendorf stehen. Als Formkünstler entwarf er Innenräume, Möbel, Lampen, Textilien sowie Teppiche und begründete als Kunstschulreformer die „Schule für Formkunst“. Das Buch beinhaltet 25 Essays, die sich mit Endells Leben, Werk und Schriften befassen und den Künstler im zeitgeschichtlichen Kontext verankern. Darüber hinaus liefert es einen vollständigen, reich bebilderten Werkkatalog.

Von Pfauen, Libellen und Fledermäusen

- 63pages

- 3 heures de lecture