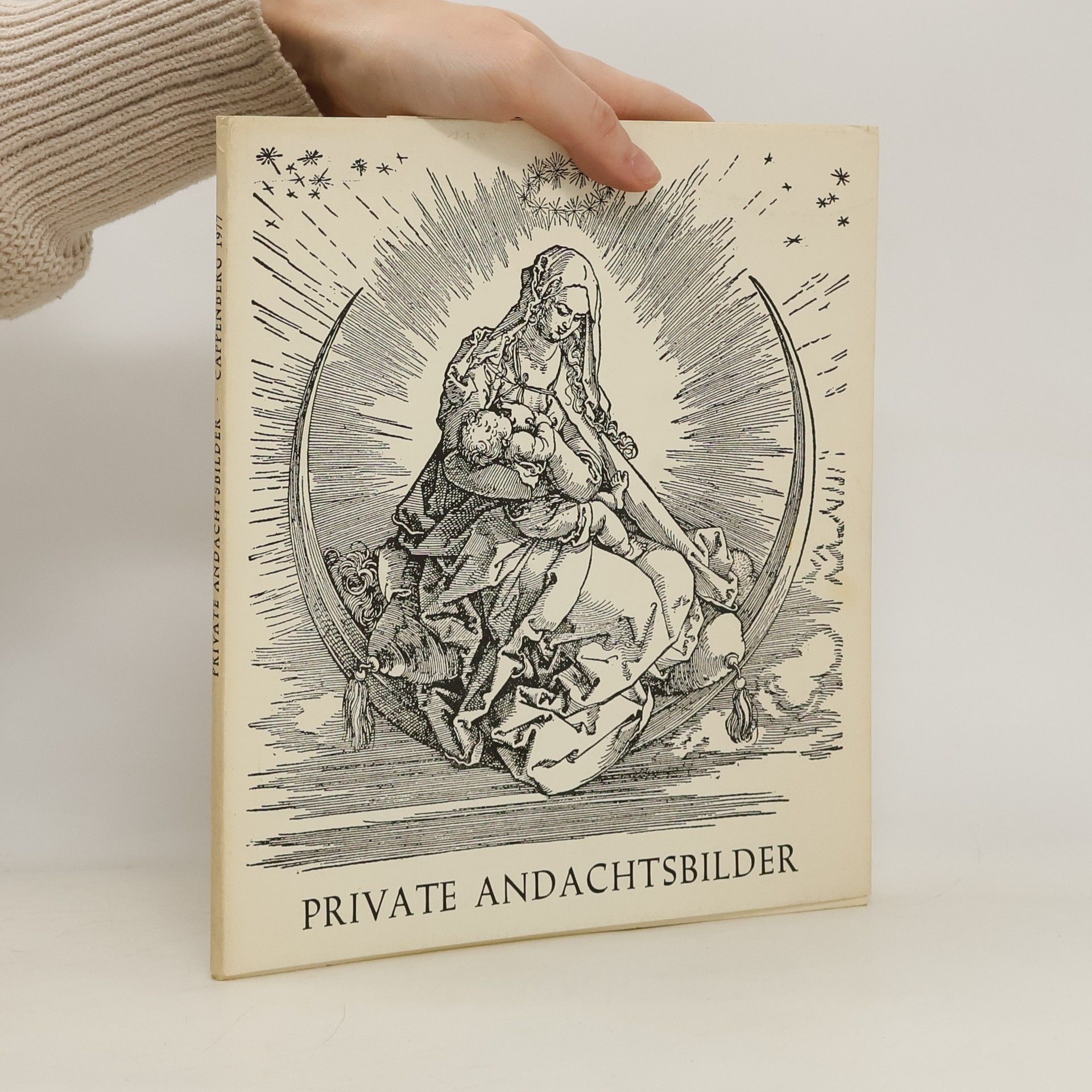

Die Ikonographie sucht in Worte zu fassen, was Bauten, Bilder oder Zeichen bedeuten. Diese Methode kann sich heute auf eine Reihe systematischer oder lexikalischer Handbücher stützen, durch die das gesamte Gebiet erschlossen wird. – Das vorliegende Buch wendet sich an denjenigen, der die Methode kennenlernen will; es verschafft ihm einen Überblick über die besonders in den letzten drei Jahrzehnten stark angewachsene Literatur. Indem die Untersuchung von dem einzelnen Kunstwerk ausgeht und versucht, es in seinem geschichtlichen Zusammenhang zu betrachten, stellt sie dessen ursprüngliche Funktion als einen wesentlichen Teil seiner Bedeutung dar. In jeder Periode des Mittelalters hat man andere Darstellungen aus der Heilsgeschichte vorgezogen, die den geistigen Strömungen der Zeit entsprechen. Das macht die Ikonographie zu einer hervorragend historischen Methode der Kunstgeschichte.

Horst Appuhn Livres

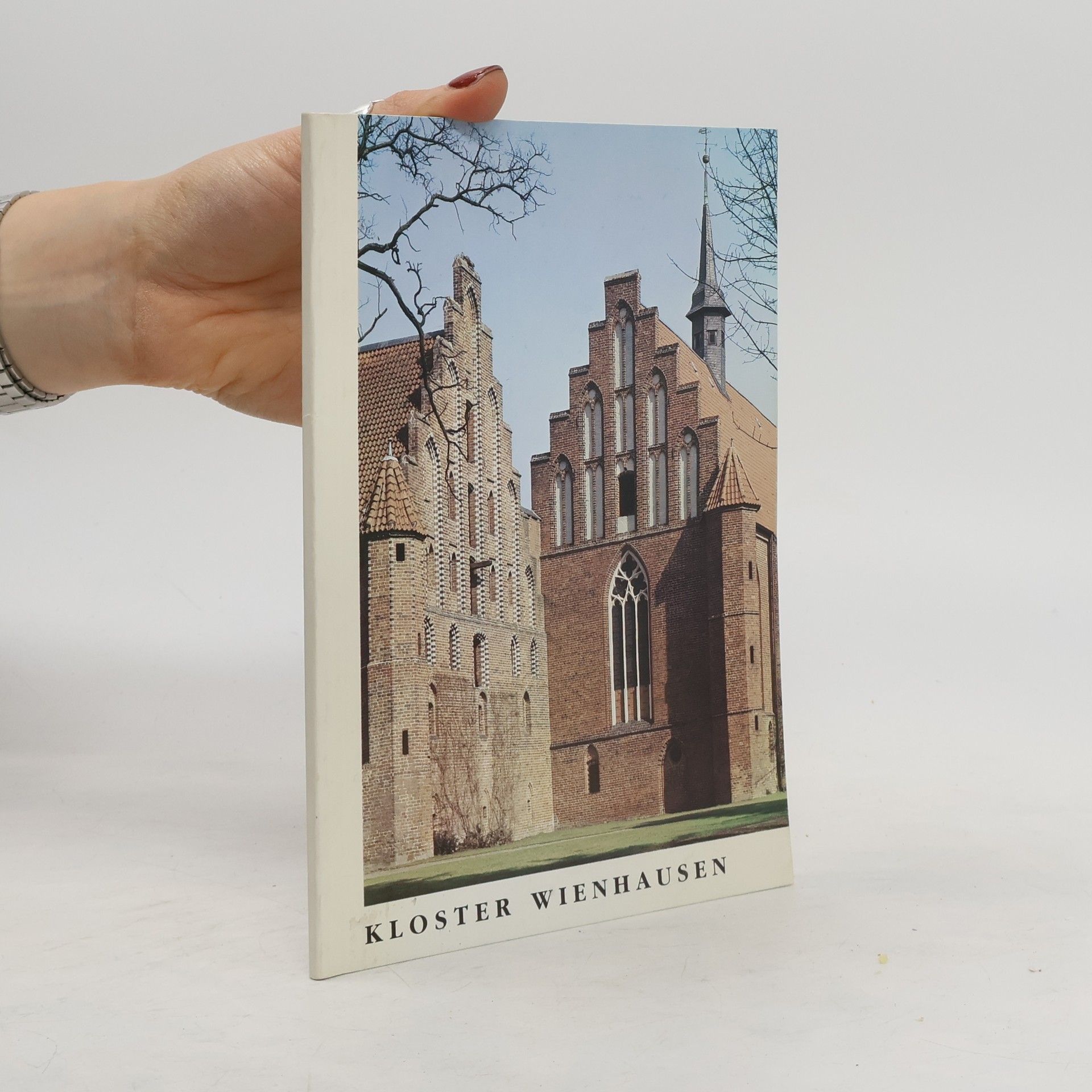

Ausführliche Monographie und Bildband über das Kloster Wienhausen. Behandelt wird die historische Entwicklung des Klosters von der Gründung als Zisterzienserinnenkloster um 1225 bis zur Reformation im 16. Jahrhundert und zum evangelischen Damenstift, das das Kloster Wienhausen bis heute ist. Die historische, architektonische und kunsthistorische Würdigung umfasst die Gebäude, die Glasmalereien, Andachtsbilder und Möbel, aber besonders die berühmten Wandmalereien des Nonnenchores und die großformatigen gotischen Bildteppiche. Die qualitätvollen Abbildungen des mit ausführlichen Erläuterungen versehenen Tafelteils sowie ein Register ergänzen den Band.

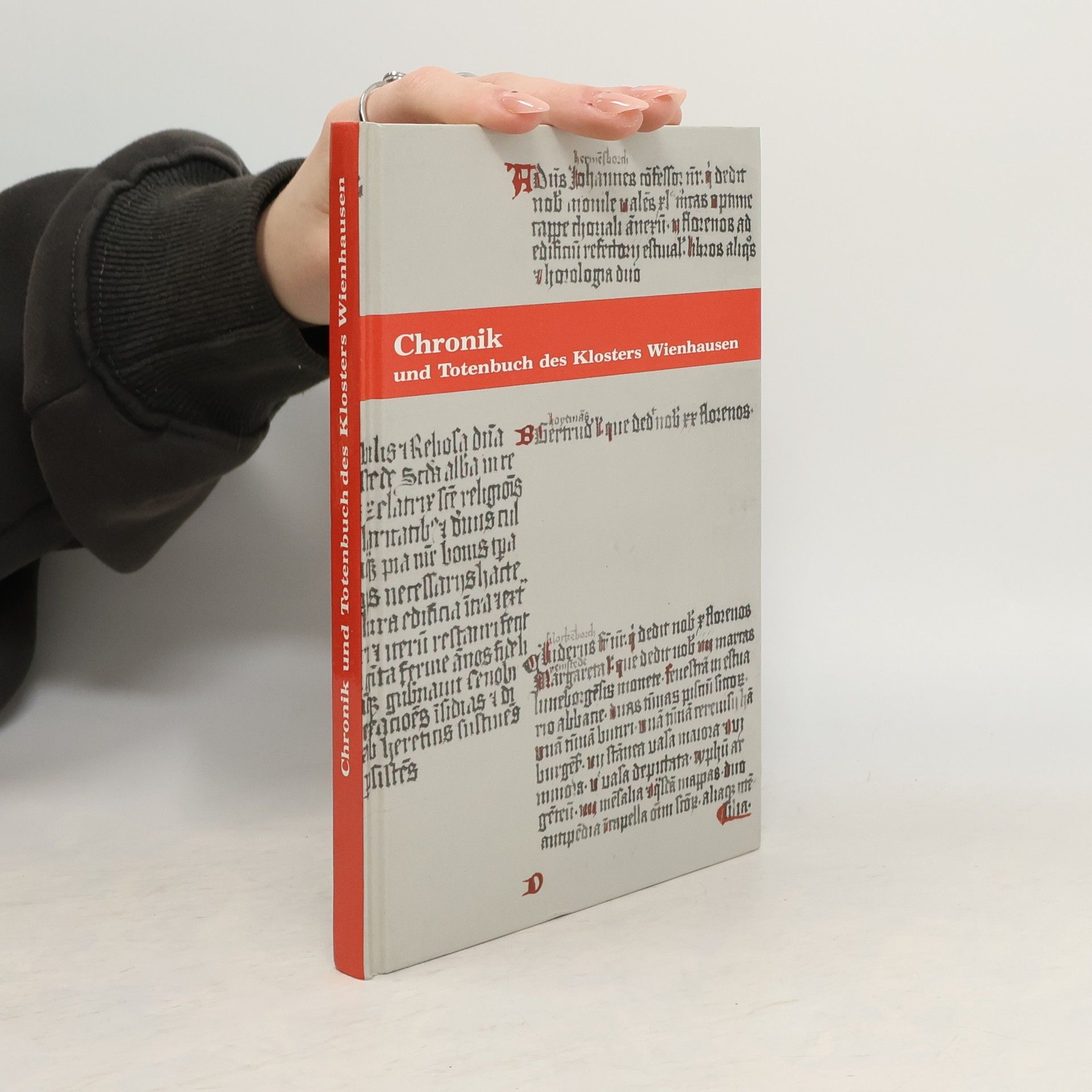

Die Chronik des Klosters Wienhausen wurde im späten 17. Jahrhundert geschrieben. Sie basiert auf älteren, verschollenen Quellen. Die Schreiberin nennt es selbst, was „aus glaubwürdiger Erzählung“ über das Kloster zu erfahren sei. Die Sprache ist hochdeutsch im Stil des 17. Jh. Als Richtschnur der Erzählung dient die Reihe der Äbtissinnen und Pröpste; einige eigenständige Episoden sind eingefügt, wie z. B. „Die Krieges- geschichte", eine Schilderung der Hildesheimer Stiftsfehde im frühen 16. Jahrhundert. Die Chronik ist eine spannende Lektüre und ein einmaliges Zeugnis einer wechselvollen Klostergeschichte. Das im gleichen Band herausgegebene Totenbuch des Klosters, geführt von 1474 bis 1622, also bis in die evangelische Zeit hinein, ist eine weitere wichtige Quelle zur Klostergeschichte. Ergänzt werden die Texte durch ausführliche Anmerkungen sowie Listen der Äbtissinnen und Pröpste und ein Namensregister.

Der Psalter

- 72pages

- 3 heures de lecture