Das Verstummen der Götter und die Erfindung des europäischen Denkens

Entwurf einer psychoanalytischen Mentalitätsgeschichte

Entwurf einer psychoanalytischen Mentalitätsgeschichte

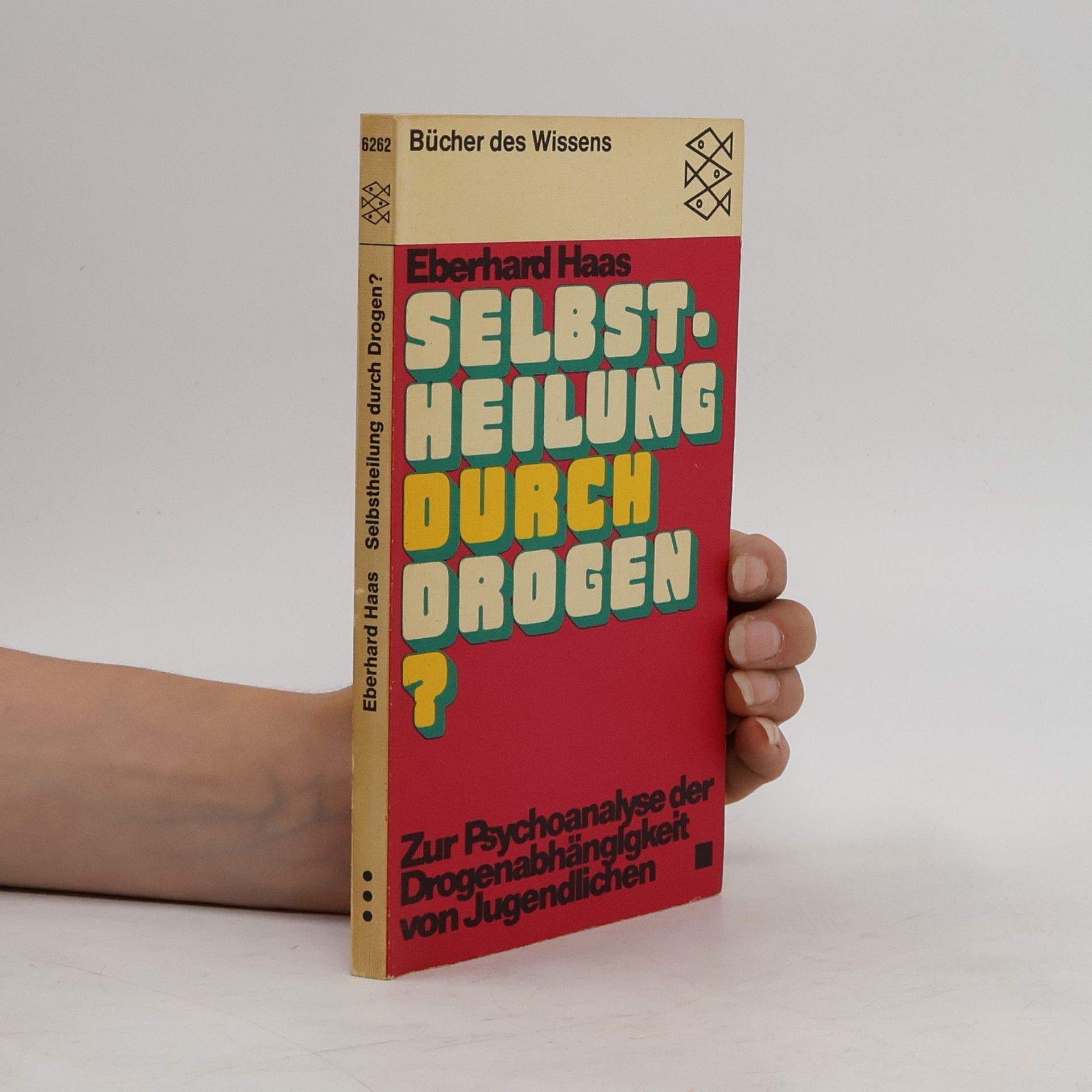

»Freuds Totem und Tabu gehört zu jenen Büchern, die alt werden müssen, um in ihrer Radikalität erkannt zu werden. Wenn wir heute von einem Buch sagen, es sei radikal, so meinen wir, daß es wichtige Probleme unserer Gegenwart in ein klares und scharfes Licht taucht.« Mario Erdheim Freuds Kulturauffassung, die er zeit seines Lebens vertrat, lässt sich als maßgeblichen Beitrag zu einer allgemeinen Theorie des Opferrituals ansehen. 100 Jahre nach Erscheinen von Totem und Tabu ist dieses Buch immer noch Gegenstand heftiger und fruchtbarer Kontroversen. Gerade in den Humanwissenschaften hat das Thema »Ritual« erneut besondere Aktualität gewonnen. Die Debatte wird im vorliegenden Band von Kulturwissenschaftlern verschiedener Disziplinen fortgeführt und um erstmals ins Deutsche übersetzte Texte ergänzt. Die hier versammelten Aufsätze sind den zentrifugalen Kräften des Spezialistentums entgegengerichtet und haben das Potenzial zu einer Theoriesynthese. Mit Beiträgen von Elizabeth Bott Spillius, Ulrike Brunotte, Paula Elkisch, Robin Fox, René Girard, Eberhard Th. Haas, Alfred L. Kroeber, Cyril Levitt, Margaret Mead, Wolfgang Palaver, Uwe C. Steiner und Herbert Will