Friedrich Reck might seem an unlikely rebel against Nazism. Not just a conservative but a rock-ribbed reactionary, he played the part of a landed gentleman, deplored democracy, and rejected the modern world outright. To Reck the Nazis were ruthless revolutionaries in Gothic drag, and helpless as he was to counter the spell they had cast on the German people, he felt compelled to record the corruptions of their rule. The result is less a diary than a sequence of stark and astonishing snapshots of life in Germany between 1936 and 1944. We see the Nazis at the peak of power, and the murderous panic with which they respond to approaching defeat; their travesty of traditional folkways in the name of the Volk; and the author’s own missed opportunity to shoot Hitler. This riveting book is not only, as Hannah Arendt proclaimed it, “one of the most important documents of the Hitler period” but a moving testament of a decent man struggling to do the right thing in a depraved world.

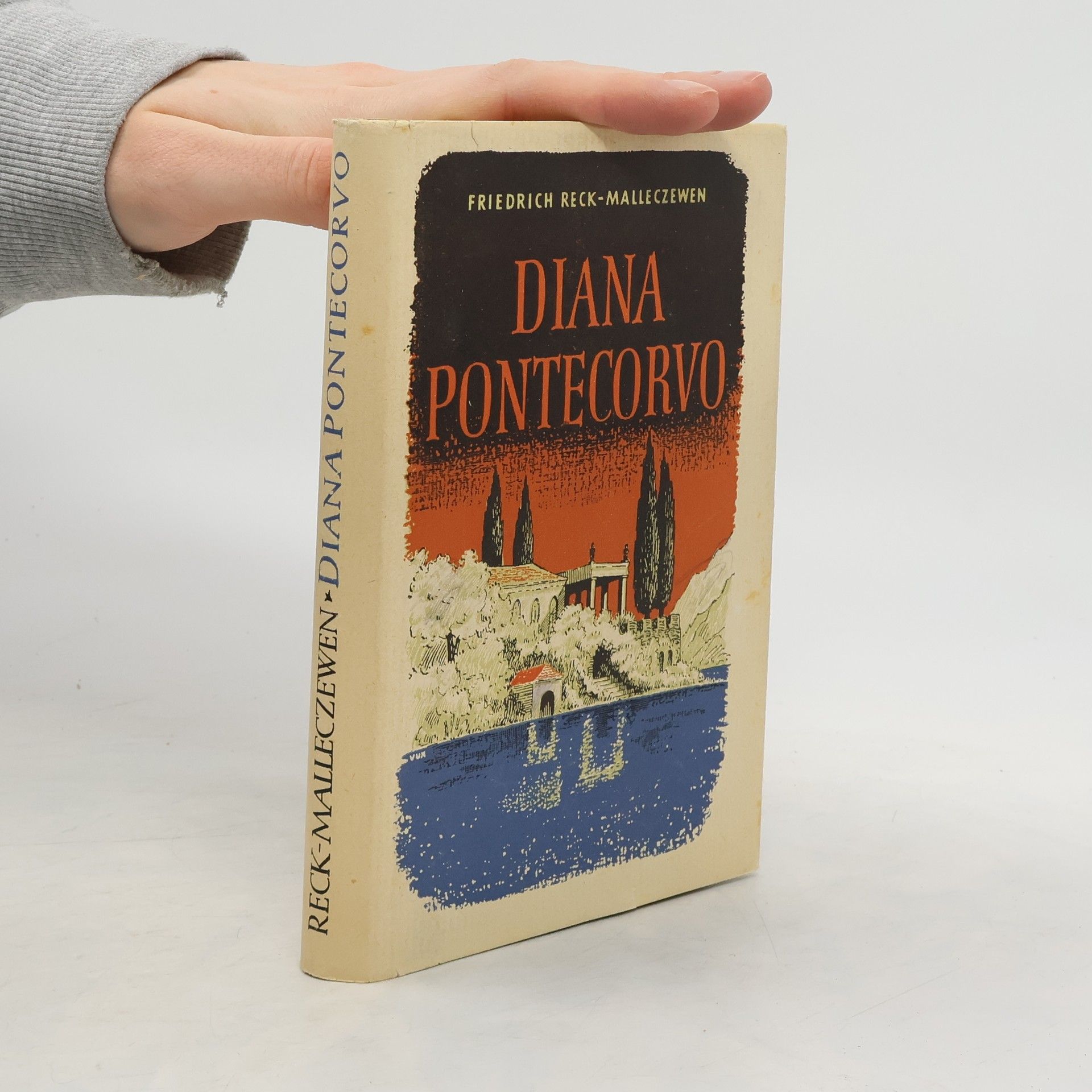

Friedrich Percyval Reck Malleczewen Livres

Bockelson erzählt die wahre Geschichte des kurzlebigen „Reiches Zion“ der Wiedertäufer im Münster des 16. Jahrhunderts. Die Taten der radikalreformatorischen christlichen Sekte unter ihrem selbsternannten „König“ Jan von Leyden, genannt Bockelson, werden von den bußfertigen Anfängen über die orgiastischen Höhepunkte ihrer Besetzung der westfälischen Stadt bis hin zum blutigen Ende vor dem Ansturm der Söldner des Bischofs nachgezeichnet. Reck-Malleczewen hatte trotz sorgfältiger Quellenarbeit nicht den Anspruch, ein historisches Sachbuch zu schreiben. Sein stets wertender Geschichtsroman verrät den aristokratischen Abscheu vor den erregten Massen und parallelisiert schon im Untertitel das immer psychotischere Treiben der Weltuntergangsprediger zu den ideologischen Rasereien des 20. Jahrhunderts. Das Buch erschien 1937 und wurde im Folgejahr verboten – die inhaltliche Tendenz war allzu offensichtlich. Die nun bei edition nordost vorliegende Neuausgabe ergänzt den Roman um ein aktuelles Vorwort von Lutz Meyer, in dem die Schilderungen Reck-Malleczewens neben der historischen Rückschau auch einer Auswertung im Hinblick auf unsere Gegenwart unterzogen werden. Die Illustrationen stammen von der westfälischen Künstlerin Ida Ströver, die sich ebenfalls in den 1930er Jahren mit dem Münsteraner Wiedertäuferreich auseinandersetzte.

Das Ende der Termiten

Ein Versuch über die Biologie des Massenmenschen

Der Tod des Schriftstellers Friedrich Percyval Reck-Malleczewen im KZ Dachau Anfang 1945 setzte seinem in den Jahren zuvor verfolgten Projekt einer großen politphilosophischen Arbeit ein jähes Ende. 1946 veröffentlichte der Biologe Curt Thesing, ein Freund der Familie, das begonnene Manuskript als Fragment aus dem Nachlaß. Der promovierte Humanmediziner Reck betrachtet das Phänomen des modernen Massenmenschen aus dem Blickwinkel des Arztes. Was die bösartige Krebszelle für den menschlichen Organismus, ist ihm der »Termiten-Typ« für eine »gesunde«, ständisch gegliederte Gesellschaft. Angefangen von der Antike Griechenlands und Roms zeichnet er die geistesfeindliche Wirkung der schleichenden »Verpöbelung« nach und sieht die Kulturzersetzungen der frühen Neuzeit im Nationalsozialismus zu Höchstform auflaufen. Recks bereits im Bockelson durchklingendes, elitäres Plädoyer für eine wahre Geistesaristokratie wird in Das Ende der Termiten voll entfaltet.