Wenn eine Familie mit ”Kind und Kegel” in Ferien fährt, so heißt dies eigentlich. sie nimmt außer den ehelichen auch die unehelichen Kinder mit; ”Kegel” ist ein altes deutsches Wort für einen ”Bankert” (ein uneheliches Kind). Das Wort ”Pudel” hingegen kommt von ”pudeln”, einem alten Ausdruck für ”herumplätschern”. ”Pudel” nannte man früher einen für die Wasservögeljagd abgerichteten Hund. Deshalb also der bemitleidenswerte ”begossene Pudel” und das Adjektiv ”pudelnaß”. Aber warum ”pudelwohl”? Christoph Gutknecht erzählt in diesem Band überraschend und unterhaltsam von ”geflügelten Worten” und ihrer Geschichte - quer durch die europäischen Sprachen.

Christoph Gutknecht Livres

Lauter böhmische Dörfer

- 212pages

- 8 heures de lecture

Wußten Sie, daß "kunterbunt" von "Kontrapunkt" kommt, "Nikotin" von dem Botschafter Jean Nicot, "Benzin" aber nicht von Herrn Benz?Quer durch die europäischen Sprachen erzählt der Hamburger Linguist aus seiner beliebten Radioserie die überraschendsten und vergnüglichsten Geschichten aus den "böhmischen Dörfern" der Sprache.

Warum ist der „blaue Montag“ blau, woher kommen Wörter wie „Muckefuck“ und „hanebüchen“ und Redensarten wie „am Hungertuch nagen“ oder „es zieht wie Hechtsuppe“. Was ein „Schlauberger“ ist, weiß jeder, aber woher kommt das Wort? Christoph Gutknecht geht in diesem sprach-geschichtlichen Buch auf unterhaltsame Weise sogenannten „Volksetymologien“ nach, räumt in witziger und scharfsinniger Form mit vielen sprachlichen Mißverständnissen auf, geht dem „blühenden Unsinn“ vieler Aus- und Umdeutungen auf den Grund und klärt nicht zuletzt die entscheidende Frage, was hinter dem Ausdruck „frech wie Oskar“ wirklich steckt.

Das n eue Buch von Bestseller-Autor Christoph Gutknecht. Schlamassel, Pustekuchen, Saure-Gurken-Zeit - etliche deutsche Begriffe und Redensarten stammen ursprünglich aus dem Jiddischen. In über 60 vergnüglichen Wortgeschichten erklärt Christoph Gutknecht, woher Begriffe wie Pleite, Großkotz oder Mammon kommen und was sie ursprünglich bedeutet haben.

Ich mach's dir mexikanisch

- 244pages

- 9 heures de lecture

Coito, ergo sum – angeblich ist unsere Zeit in erotischen Dingen alles andere als zimperlich. Lust und Leidenschaft begegnen uns täglich in Werbung, Presse, Literatur und Fernsehen. Doch gibt es dafür ein angemessenes erotisches Vokabular, und wie hat es sich im Lauf der Zeit verändert? Was ist der Unterschied zwischen kourtoisieren, flirten, anbaggern oder Hühner antesten, zwischen Rendezvous, Stelldichein und dem modernen Date? Christoph Gutknecht wagt sich in diesem unterhaltsamen Buch weit in jenen Bereich des „Volksvermögens“ vor, in dem die Wirklichkeit gelegentlich die Parodie überholt. Er untersucht unanständige Witze, obszöne Wirtin-Verse (auch von Goethe, Büchner und Stifter), Kontaktanzeigen und natürlich den ganz gewöhnlichen (erotischen) Sprachgebrauch. Alle Menschen werden prüder (Schiller) wird man nach der Lektüre seines neuen Buches schwerlich behaupten können.

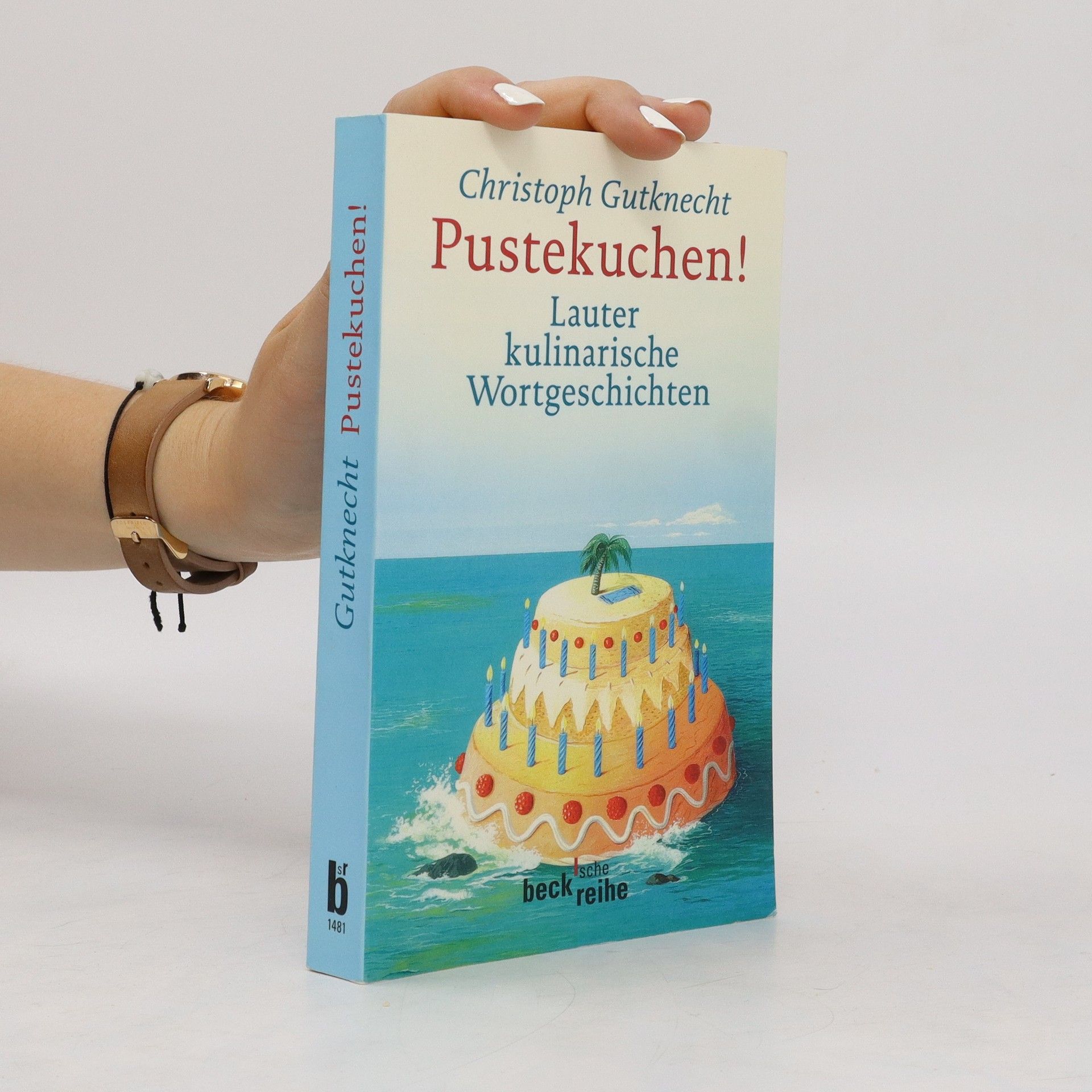

Pustekuchen!

- 128pages

- 5 heures de lecture

Christoph Gutknecht legt hier amüsante Erläuterungen zu Wörtern unserer Küchensprache auf den Präsentierteller und serviert verblüffende Antworten auf sprachlich-kulinarische Fragen. Enthält die Aalsuppe wirklich Aal, kommt der Kasseler Rippenspeer aus Kassel? Was bedeuten eigentlich Labskaus oder Pumpernickel? Gedeiht die Schattenmorelle nur im Schatten? Was ist an der Betriebsnudel nudelig, warum sind Tomaten treulos oder Politiker ausgekocht? Es ist klar wie Kloßbrühe, daß zahlreiche Literaten und Dichter das Schlemmen und Trinken besungen haben, und kein geringerer als George Bernard Shaw prägte den Satz: „Es gibt keine aufrichtigere Liebe als die zum Essen.“ Daher werden in diesem Werk zwischen Kochrezepten und sprachwissenschaftlichen Gängen poetische Delikatessen gereicht.

Lauter Worte über Worte

- 391pages

- 14 heures de lecture