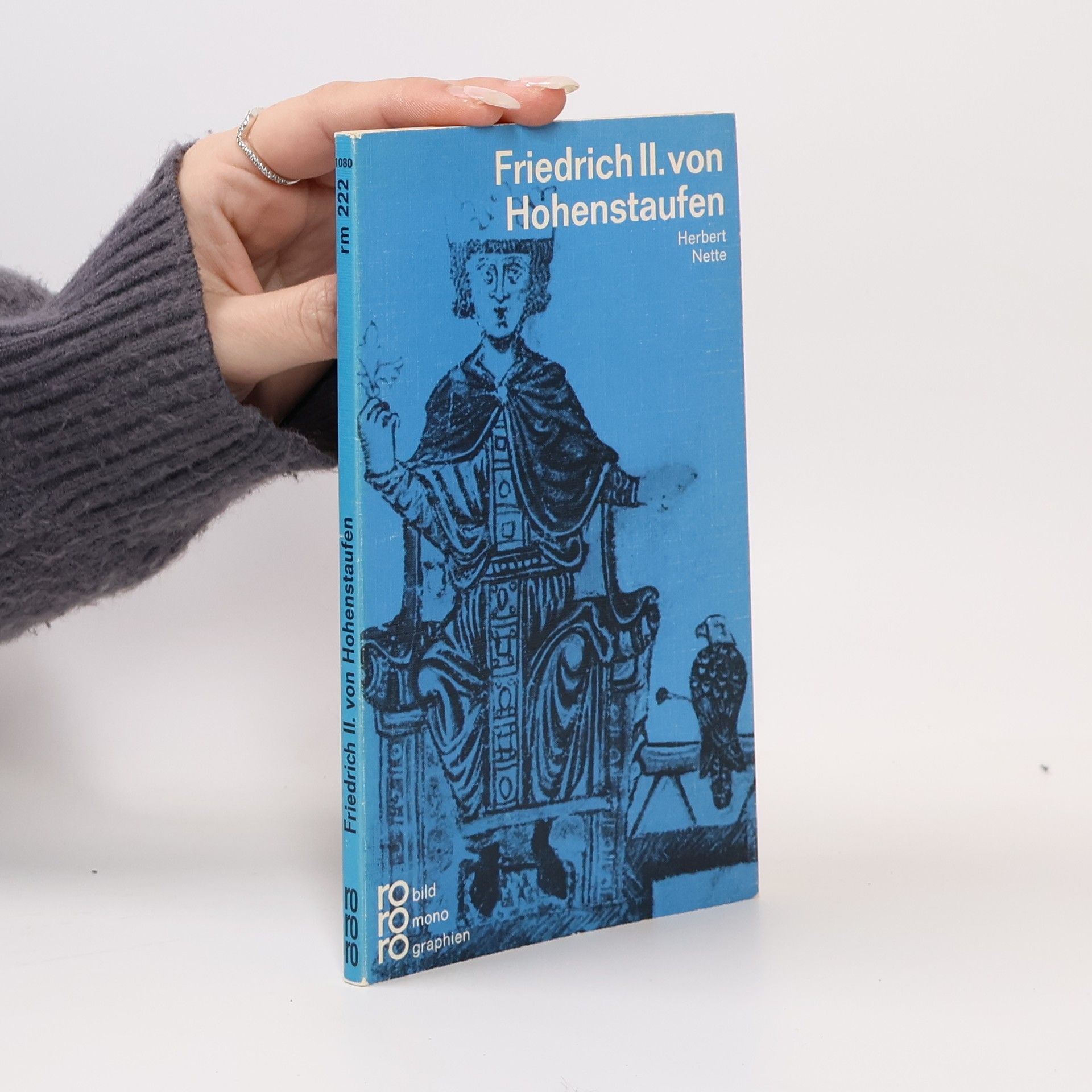

Herbert Nette, geboren 1902 in Oberhausen (Rheinland). Studium der Geschichte, Germanistik und Rechtswissenschaft, Dr. jur.; 1927 bis 1941 Feuilletonredakteur des «Darmstädter Tagblatts», 1941 bis 1943 der «Kölnischen Zeitung», 1946 bis 1949 Literarischer Leiter des Classen & Roether Verlags, Darmstadt. 1950 bis 1953 Feuilletonredakteur der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung». 1954 bis 1973 Cheflektor des Eugen Diederichs Verlags, Düsseldorf. Langjähriges Mitglied des PEN der Bundesrepublik (ausgetreten 1977). Herbert Nette starb 1994.Publikationen: «Die großen Deutschen in Italien» (1938); «Wort und Sinn. Von den Elementen der Sprache» (1946); «Adieu Les Belles Choses. Eine Sammlung letzter Worte» (1971); «Varia aus vier Jahrzehnten» (1975); Editionen aus Werken, Briefen und Tagebüchern von Goethe, Wilhelm von Humboldt, Lichtenberg. Viele Publikationen in Zeitungen, Zeitschriften und Sammelbänden. Für «rowohlts monographien» schrieb er die Bände über Friedrich II. von Hohenstaufen, Jeanne d'Arc, Karl V. und Elisabeth I.

Herbert Nette Livres

![Karl V. [der Fünfte] in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten](https://rezised-images.knhbt.cz/1920x1920/71646747.jpg)

Friedrich II., der letzte und größte der Stauferkaiser, wurde am 26. Dezember 1194 in Jesi, einer kleinen Bergstadt bei Ancona unweit der adriatischen Küste, geboren und starb am 13. Dezember 1250 in dem Castel Fiorentino in Apulien. In den 56 Jahren seines Lebens war er nur zweimal, insgesamt kaum zehn Jahre, in Deutschland. Ob er, der viele Sprachen beherrschte, Deutsch gesprochen oder verstanden hat, ist nicht sicher bezeugt. So ist es begreiflich, dass man ihn bisweilen einen Italiener genannt und sogar in Frage gestellt hat, ob er überhaupt eine Gestalt der deutschen Geschichte sei.

Elisabeth I. (1533 – 1603) war die letzte und größte Herrscherin vom Hause Tudor. In ihrer fünfundvierzigjährigen Regierungszeit hat sie England geprägt wie kaum eine andere historische Persönlichkeit – bis heute spricht man vom Elisabethanischen Zeitalter. Im öffentlichen Bewusstsein sind nicht zuletzt ihre Auseinandersetzungen mit ihrer Gegenspielerin Maria Stuart präsent geblieben. Während Elisabeths Regentschaft wurden wichtige Grundlagen für das britische Kolonialreich geschaffen. Innenpolitisch stellte sie in einer Epoche blutiger religiöser Konflikte die Vorherrschaft der anglikanischen Staatskirche sicher.

Herbert Nette, geboren 1902 in Oberhausen (Rheinland). Studium der Geschichte, Germanistik und Rechtswissenschaft, Dr. jur.; 1927 bis 1941 Feuilletonredakteur des «Darmstädter Tagblatts», 1941 bis 1943 der «Kölnischen Zeitung», 1946 bis 1949 Literarischer Leiter des Classen & Roether Verlags, Darmstadt. 1950 bis 1953 Feuilletonredakteur der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung». 1954 bis 1973 Cheflektor des Eugen Diederichs Verlags, Düsseldorf. Langjähriges Mitglied des PEN der Bundesrepublik (ausgetreten 1977). Herbert Nette starb 1994. Publikationen: «Die großen Deutschen in Italien» (1938); «Wort und Sinn. Von den Elementen der Sprache» (1946); «Adieu Les Belles Choses. Eine Sammlung letzter Worte» (1971); «Varia aus vier Jahrzehnten» (1975); Editionen aus Werken, Briefen und Tagebüchern von Goethe, Wilhelm von Humboldt, Lichtenberg. Viele Publikationen in Zeitungen, Zeitschriften und Sammelbänden. Für «rowohlts monographien» schrieb er die Bände über Friedrich II. von Hohenstaufen, Jeanne d'Arc, Karl V. und Elisabeth I.