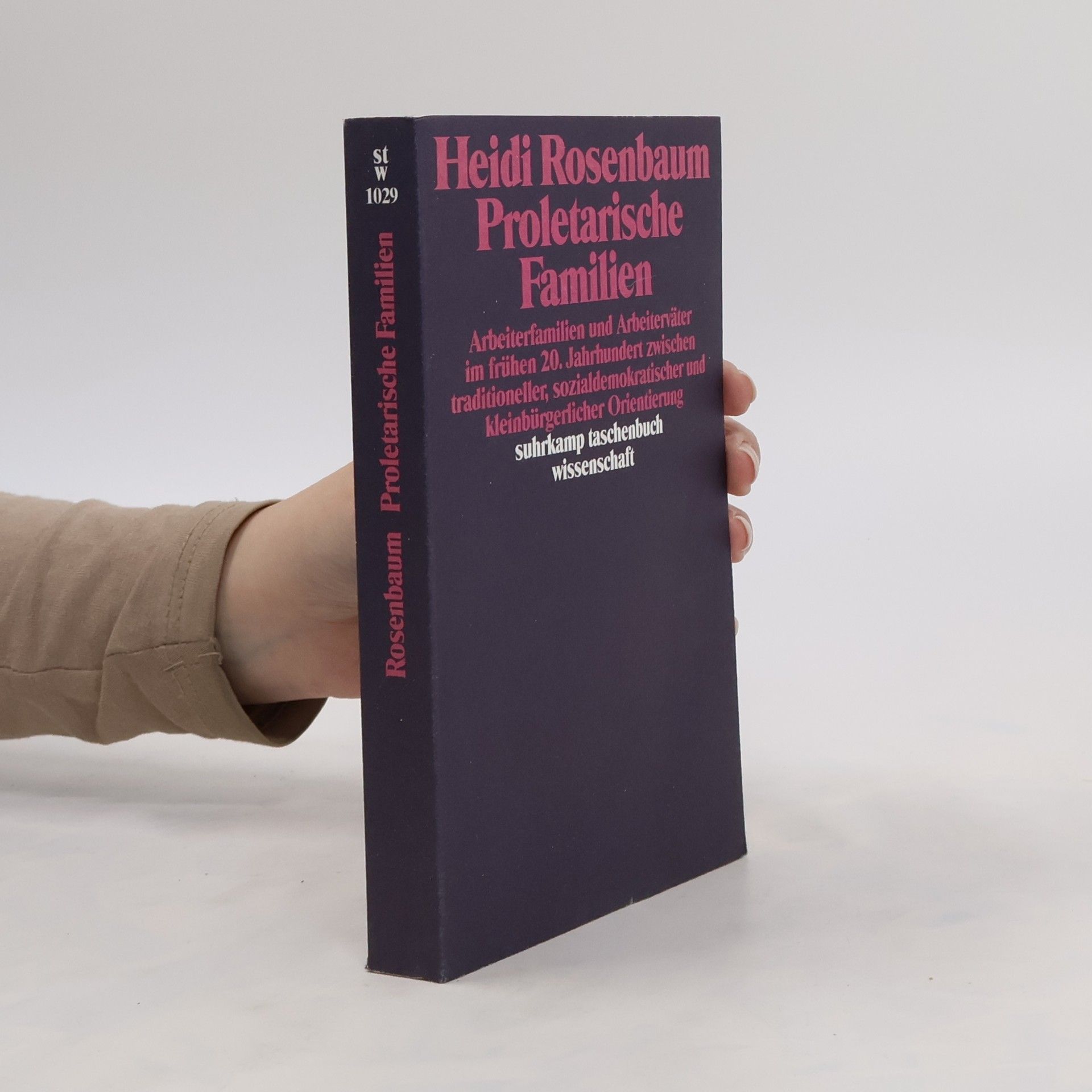

Proletarische Familien

- 405pages

- 15 heures de lecture

Das in den Sozialwissenschaften lange tradierte Bild von der proletarischen Familie und dem proletarischen Vater wird durch Heidi Rosenbaums Untersuchung als unzutreffend erwiesen. Selbst in dem sozial sehr homogenen, als sozialdemokratische Hochburg bekannten Untersuchungsort ließen sich verschiedene proletarische Milieus und verschiedene Typen von Arbeiterfamilien und -vätern identifizieren. Diese Differenzierungen resultierten nicht aus unterschiedlichen Arbeitsbedingungen, sondern aus einer Kombination mehrerer Faktoren. Abschließend wird die Frage diskutiert, ob und inwieweit sich die Situation der untersuchten Arbeiterfamilien verallgemeinern läßt und welche Konsequenzen sich aus den Ergebnissen für weitere Forschungen über Arbeiterfamilien und Arbeiterexistenz ergeben.