Jahrbuch des Österreichischen Volksliedwerkes · Band 70 | 2021

- 304pages

- 11 heures de lecture

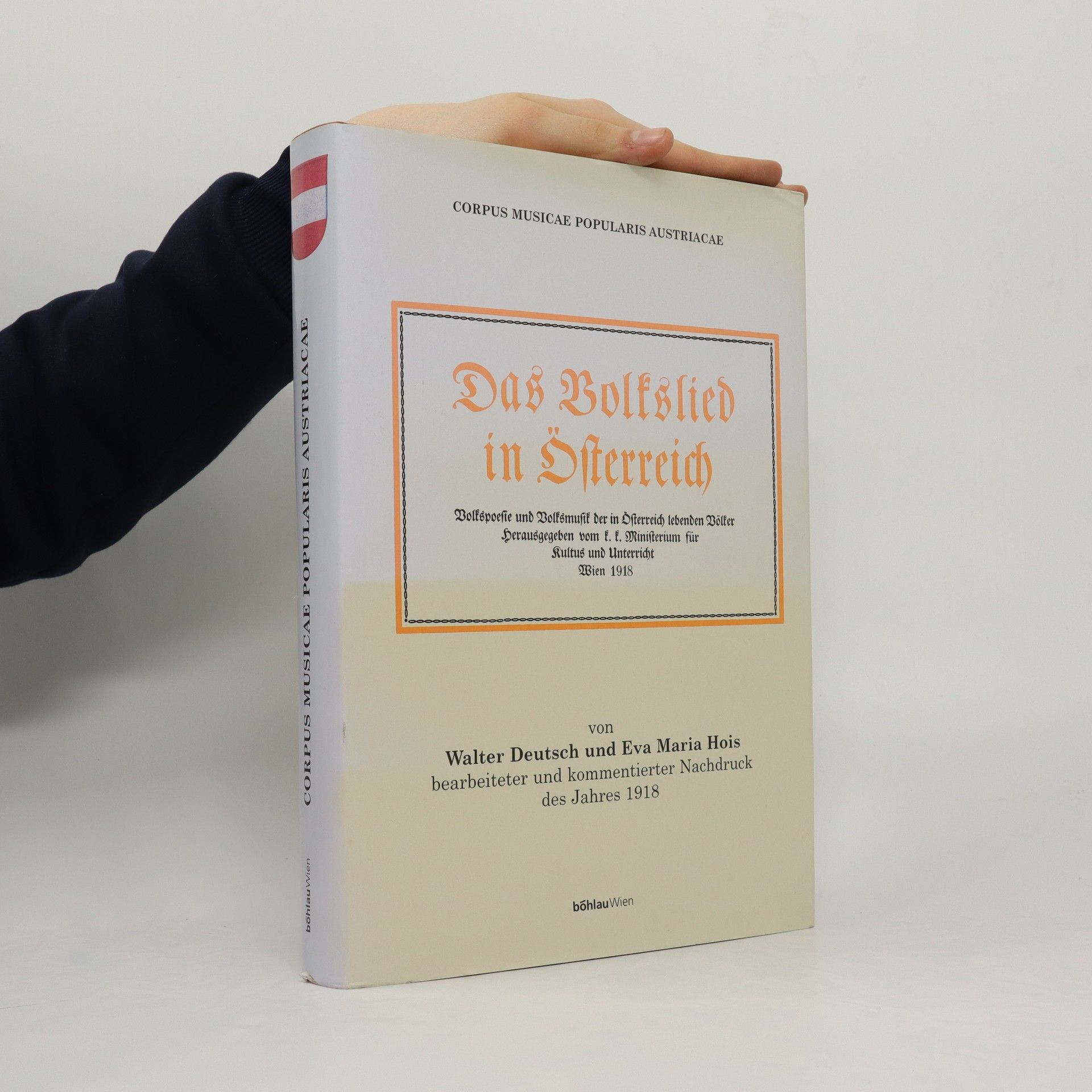

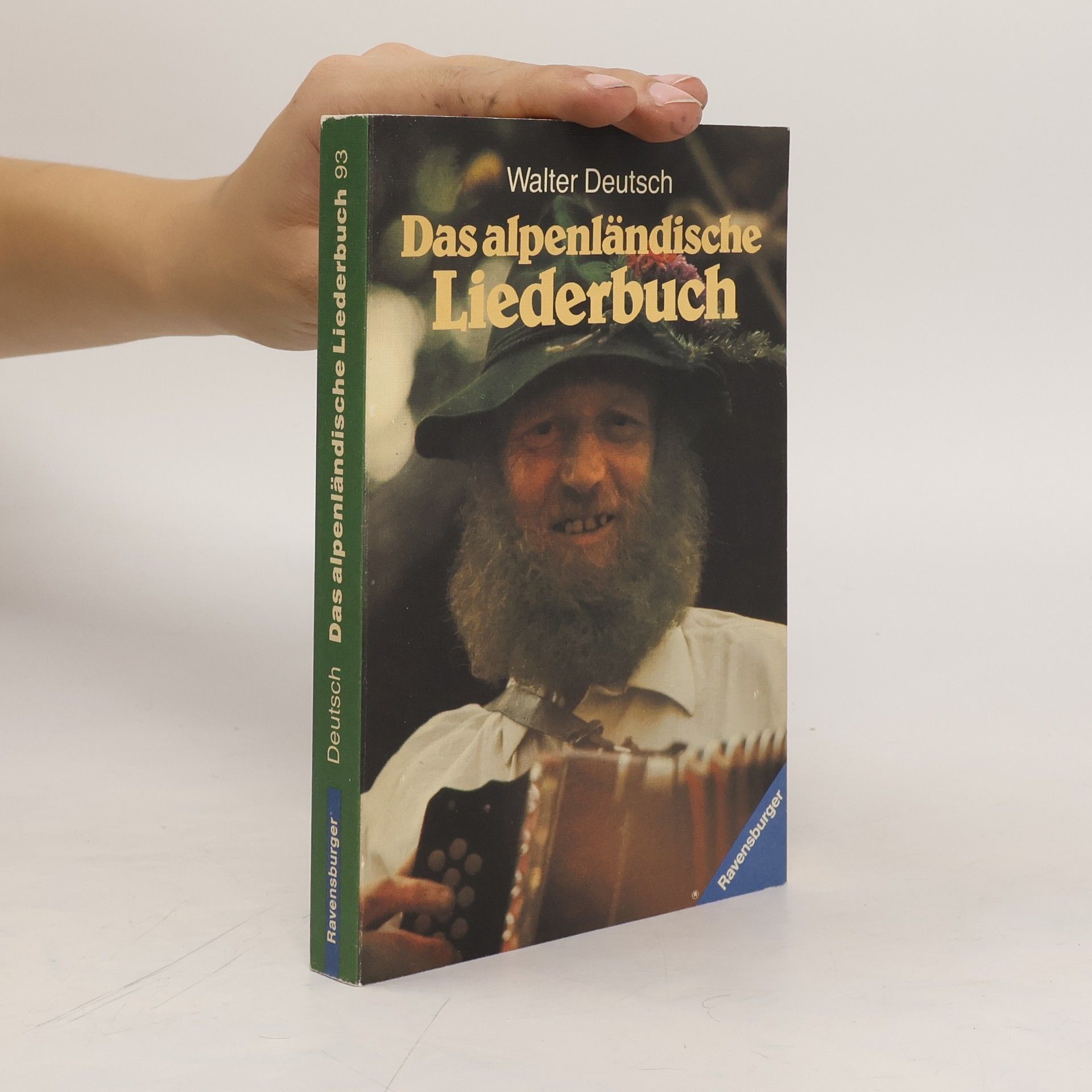

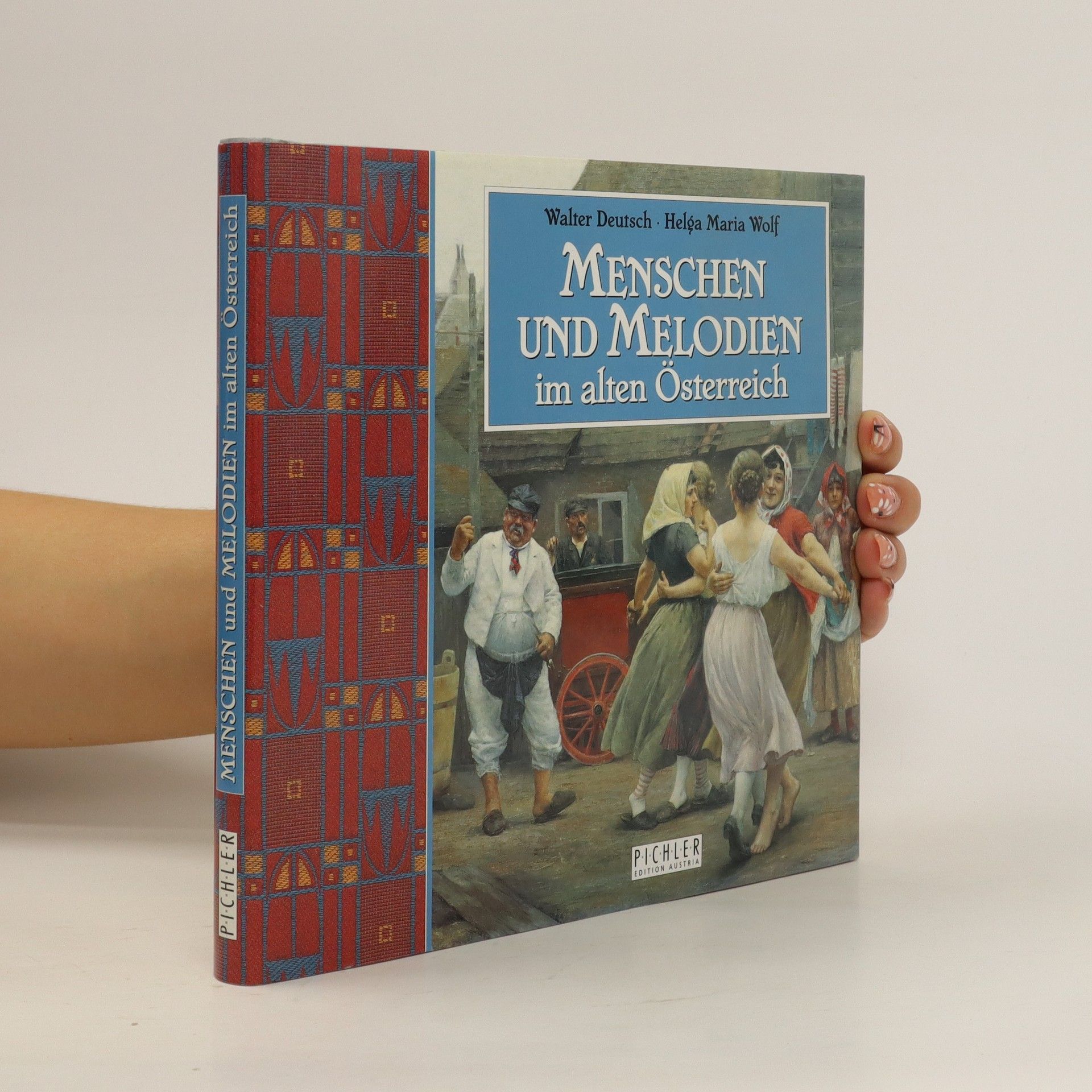

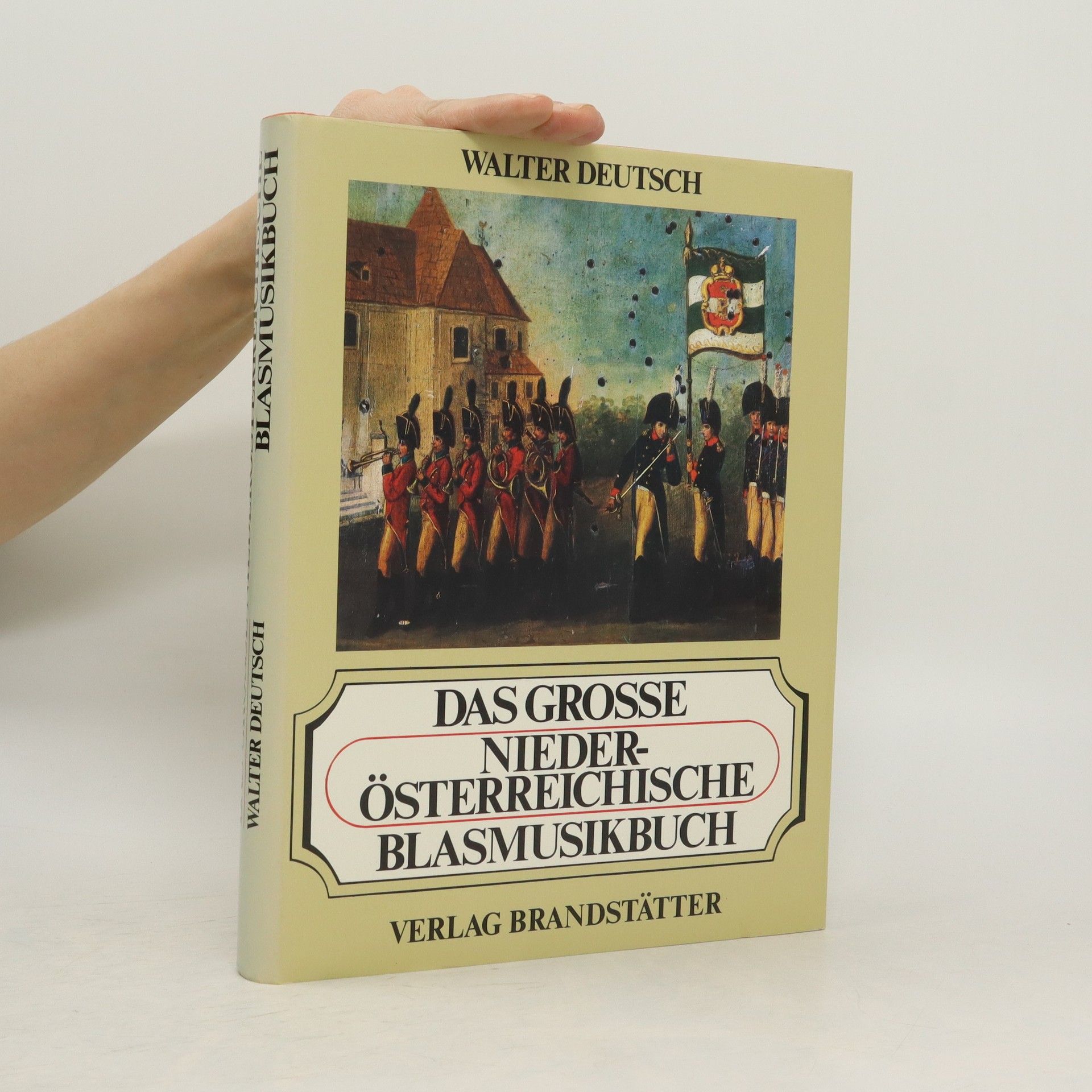

Der erste Teil des 70. Bandes des Jahrbuchs des Österreichischen Volksliedwerkes bietet eine Nachlese zur Sommerakademie 2020 in Gmunden, die unter dem Motto "Volkskultur als Dialog: Migrationen und Ortswechsel, Kultur als Gepäck" stattfand. Nach dem Einführungsvortrag von Konrad Köstlin berichtet Katharina Pecher-Havers über das Zitherspiel als kulturelles Kapital in der Fremde. Der zweite Teil umfasst Beiträge zum Projekt "Die Rolle der Volksliedwerke in Österreich", das die Institutionsgeschichte und deren Protagonisten beleuchtet. Sonja Ortner untersucht in ihrer Forschung zum Tiroler Volksliedarchiv die Jahre des Nationalsozialismus. Irene Egger setzt sich anlässlich des 50-jährigen Todesjahres von Hans Gielge kritisch mit dessen Rezeption in Bad Aussee auseinander. Thomas Hochradner thematisiert die Geschichte angewandter Volksmusik im Schulunterricht mit einem Fokus auf Salzburger Beispiele des 20. Jahrhunderts. Walter Meixner analysiert den ersten instrumentalen Volksmusikwettbewerb in Tirol von 1950. Paolo Vinati dokumentiert die Herstellung von Pfeifen aus Baumrinde, während Simon Wascher Beispiele für Stream-Segregation in Tanzmelodien des 18. und frühen 19. Jahrhunderts präsentiert. Nachrufe würdigen bedeutende Persönlichkeiten wie Bruno Nettl und Max Rosenzopf. Berichte der Volksliedwerke und verwandter Institutionen geben Einblick in deren Tätigkeiten. Neu sind die Institutionen Music and Minorities Research Cent