Wolfgang Bruckner Livres

Das Jahr 1938 in der deutschsprachigen Volkskunde

Meinungshegemonien des gedruckten Wortes

- 205pages

- 8 heures de lecture

Innerhalb der Vorkriegsgeschichte des Nationalsozialismus besitzt das Jahr 1938 Epochencharakter. Dafür legt die Untersuchung in vier großen Schritten das Publikationswesen eines schon immer „kleinen" akademischen Faches in der damaligen Zeit offen. Sie tut dies anhand der Figur des NS-Meinungspolizisten Matthes Ziegler im Amt Rosenberg aufgrund neuer Quellenerschließungen. Hinzu tritt die Beobachtung der Medienpräsenz des sogenannt Volkskundlichen in den dreißiger Jahren und die Erarbeitung der bislang unbekannten Verlagsgeschichte „Stubenrauch" aus Berlin-Leipzig-Wien sowie eine Geschichte der führenden Zeitschriften. Es geht um die völkische Fokussierung auf das Populäre und um hybride Märsche junger Anhänger des Nationalsozialismus durch die Institutionen, allesamt Anwärter für eine projektierte „Hohe Schule" am Chiemsee

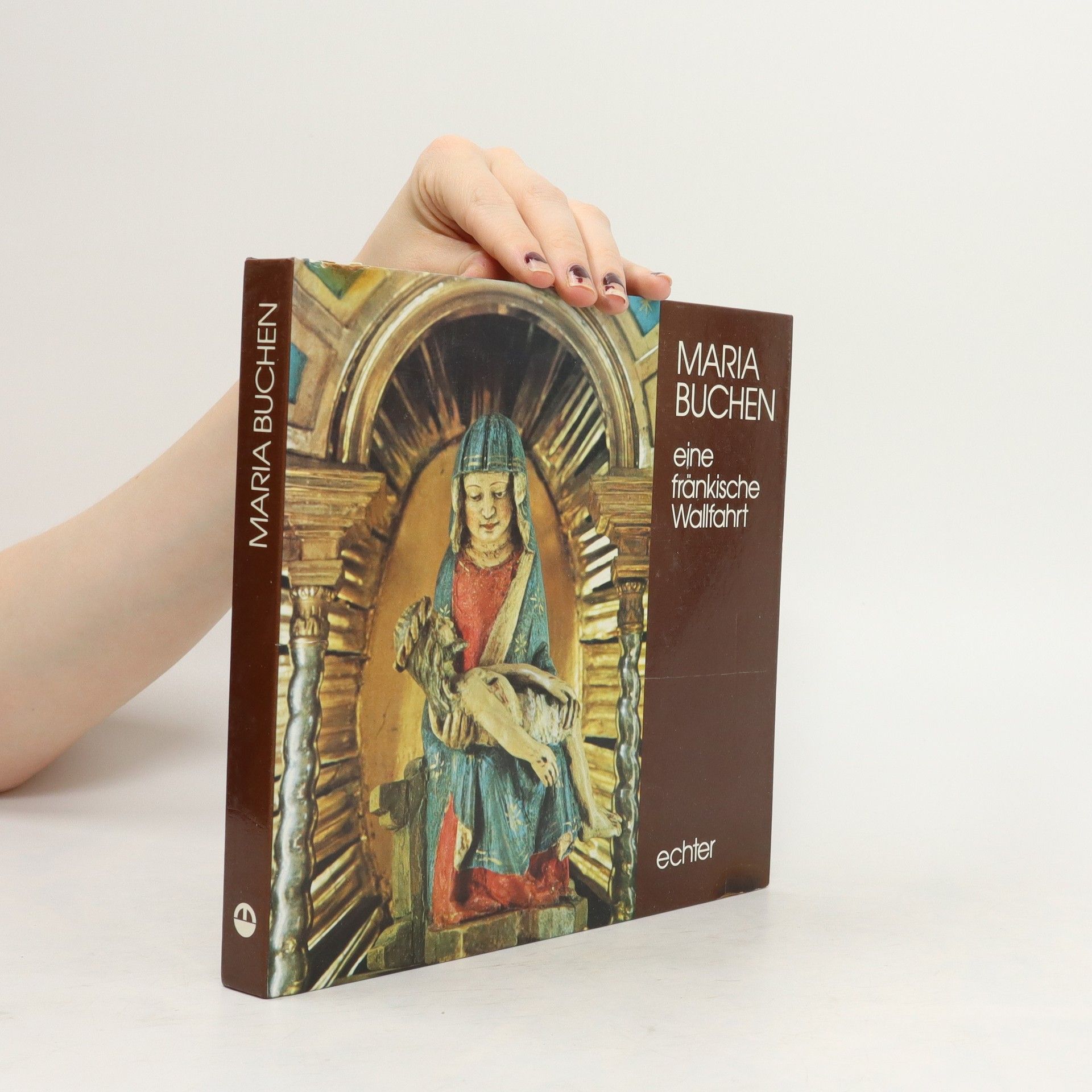

Maria Buchen

- 175pages

- 7 heures de lecture

Die Kälberauerin und das Hochkreuz von Hessenthal

Kunst im Zentrum von Kult zwischen Mainz und Würzburg

- 82pages

- 3 heures de lecture

Für „Kunst im Kult“ gibt es zunächst drei äußerlich erscheinende Parallelen von Kälberau und Hessenthal: 1. Alles geht von einer frühen mainzischen Filialkirche aus. 2. Eine überörtliche Institution erschafft einen umfriedeten geistlichen Bezirk, der im Laufe der Jahrhunderte hohe und populäre Kunst anzieht. 3. Im vergangenen Jahrhundert erbaut jeweils der selbe Würzburger Diözesanbaumeister Hans Schädel aus unterschiedlich überdauerten Bauten eine neue kultische Einheit, wobei wiederum das bedeutendste vorhandene Kunstwerk beherrschend wird, und er rührt dennoch nicht an der Frage traditioneller Gnadenbilder. Der Autor Wolfgang Brückner (Jg. 1930) stammt aus dem Freigericht und war 25 Jahre an der Würzburger Universität o. Prof. f. deutsche Philologie und Volkskunde. Für Unterfranken befaßte er sich besonders mit Fragen der Konfessionen und deren kultureller Bedeutungen für das Alltagsleben und die regionale Kunstentwicklung.

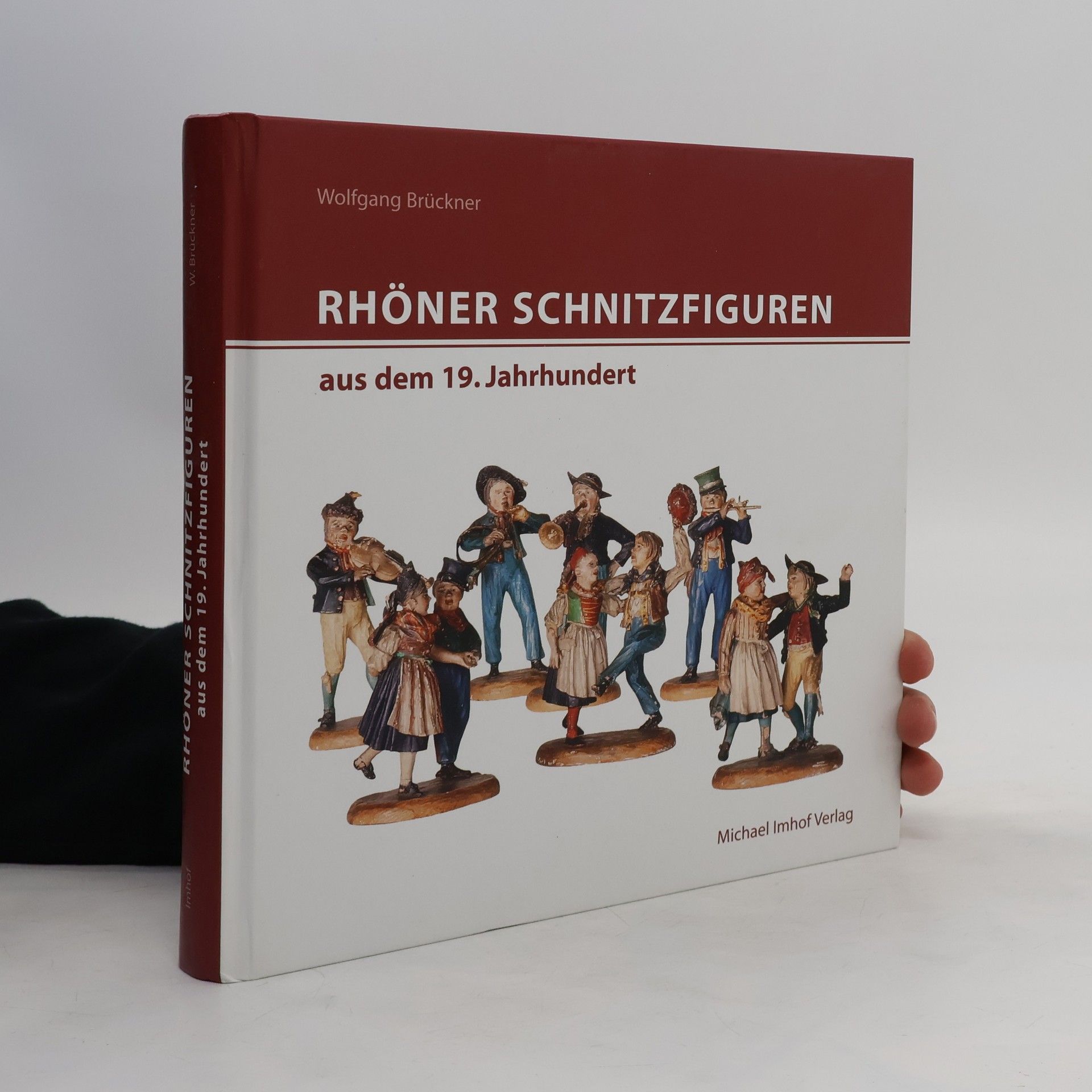

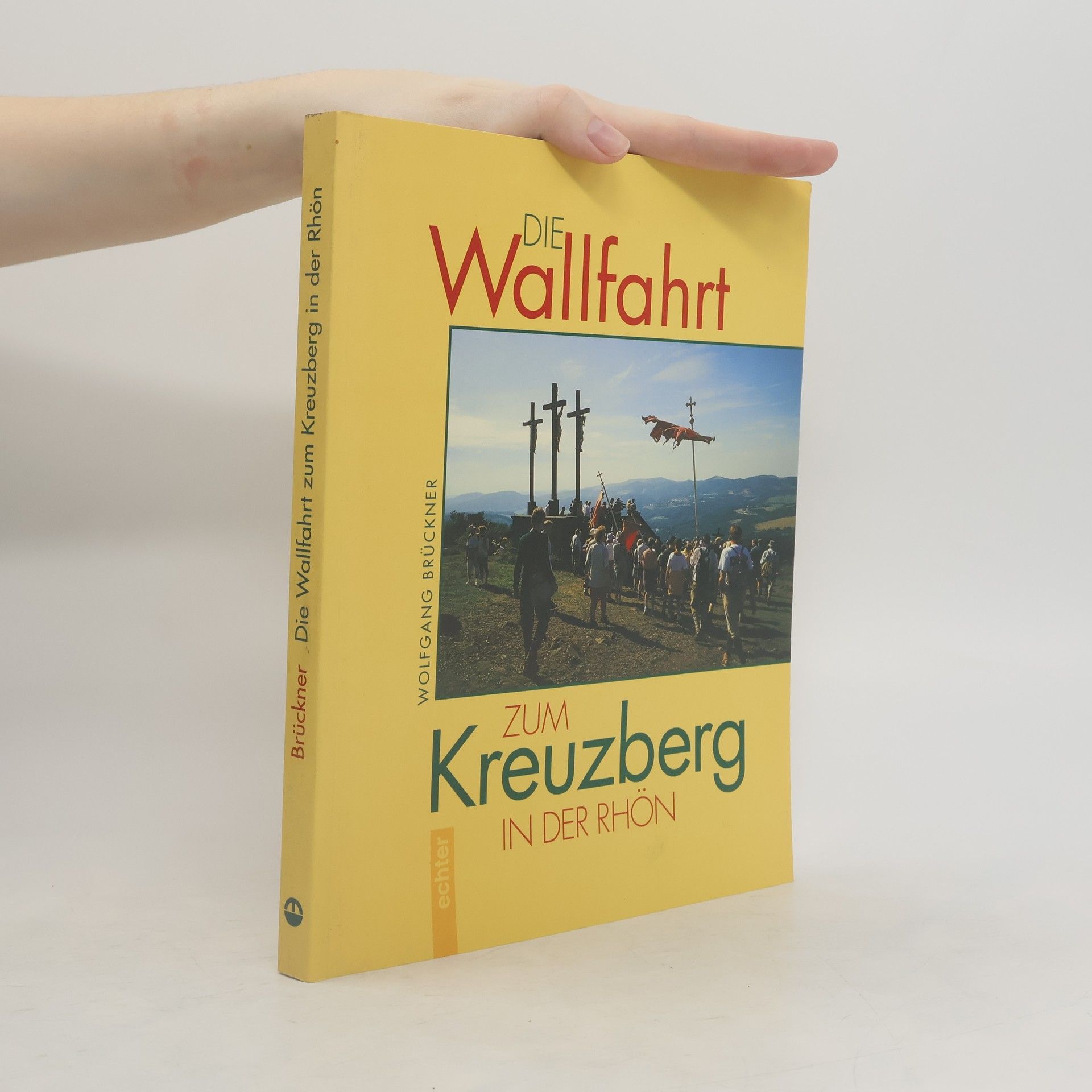

Rhöner Schnitzfiguren aus dem 19. Jahrhundert

- 240pages

- 9 heures de lecture

Über die „Rhöner Schnitzfiguren“, die beispielsweise Händlerinnen, Geldwechsler, Wallfahrerinnen, Hausierer oder Bettelmönche darstellen, war bisher wenig Gesichertes bekannt. In dem vorliegenden Werk vermag der Autor aufgrund neuer archivarischer und bildlicher Quellen genauere Zuordnungen besonderer Typen zu treffen. Bewegliche Schnitzfiguren, sogenannte „Wackler“, sind bei Sammlern gesucht und in den Museen geschätzte Ausstellungsstücke. Diese so genannten „Rhönwackler“ werden erstmals dokumentiert und abgebildet, insbesondere wird auf die Schnitzereien aus dem Grabfeld und Ostheim v. d. Rhön eingegangen.