A fascinating glimpse into the private world of a master of psychological insight

Oliver Matuschek Livres

Goethes Elefanten

- 107pages

- 4 heures de lecture

Im Frühjahr 1784 war Johann Wolfgang Goethe auf der Suche nach Elefanten. Gerade erst hatte er als Laie auf dem Gebiet der Anatomie gezeigt, dass Menschen und Tiere viel enger miteinander verwandt waren, als Wissenschaft und Kirche es gelehrt hatten. In seiner Begeisterung über den gelungenen Nachweis des Zwischenkieferknochens beim Menschen wollte er sich nun auch mit dem Knochenbau von Elefanten beschäftigen – der selbst Fachleuten einige Rätsel aufgab. Für seine Forschungen scheute Goethe keine Mühen und ließ sich sogar einen Elefantenschädel quer durch das Land zusenden. Mit aufwendigen Zeichnungen fasste er die Ergebnisse seiner Arbeit zusammen und forderte mit seinem neuen Blick auf die Entwicklungsgeschichte die Fachgelehrten seiner Zeit heraus. Oliver Matuschek begibt sich in Naturkundemuseen auf die Spuren von »Goethes Elefanten« und führt die Entdeckungsreise des Dichters und Naturforschers detailreich und kurzweilig vor Augen.

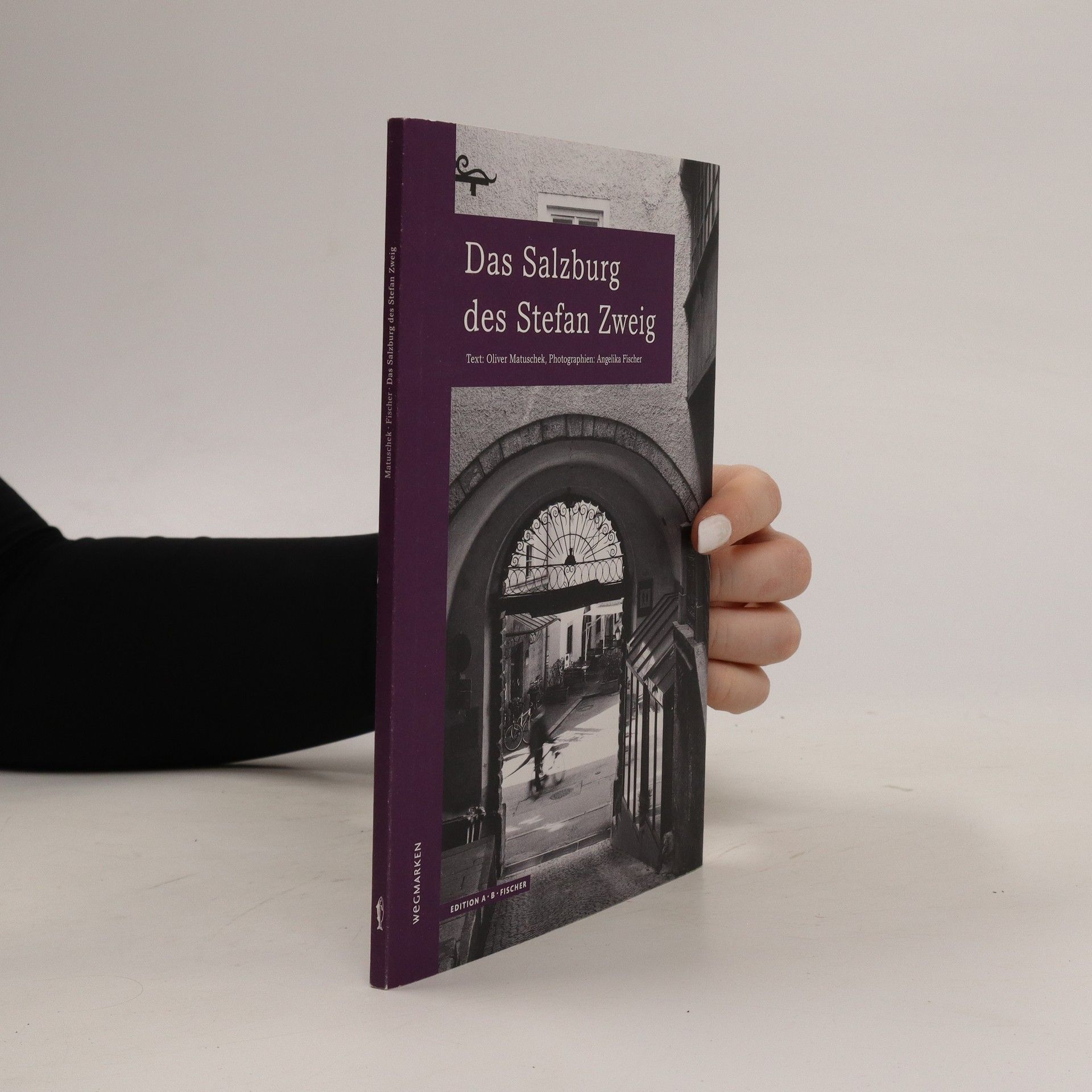

Das Salzburg des Stefan Zweig

wegmarken

Im Frühjahr 1919, wenige Monate nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, zog Stefan Zweig (1881 – 1942) gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin und ihren beiden Töchtern aus erster Ehe nach Salzburg. Er wollte vor Ort keine besondere Rolle spielen, vielmehr suchte er nach den turbulenten Kriegsjahren Ruhe und Konzentration für die Arbeit an neuen Werken. Und tatsächlich verbrachte er nach der Hochzeit mit Friderike von Winternitz eine ausgesprochen produktive Zeit in Salzburg. Fast jedes Jahr bediente er sein stetig anwachsendes Lesepublikum mit psychologisch ausgeklügelten Erzählungen, historischen Essays und Biographien. Besucher aus aller Welt gingen bei den Zweigs ein und aus, und in idealisierender Weise wurde das Haus auf dem Kapuzinerberg als „Villa in Europa“ bezeichnet. Doch die politischen Zeichen der Zeit standen diesen Ideen deutlich entgegen. So entschied sich Stefan Zweig im Herbst 1933, eine Wohnung in London zu mieten, um dort für eine Weile zu arbeiten. Für ihn sollte diese Entscheidung der erste Schritt auf dem Weg in die Emigration werden. Obwohl sich der endgültige Abschied von Österreich noch über Jahre hinzog, war der Bruch mit Salzburg spätestens 1934 vollzogen.

Briefwechsel 1905-1937. Briefwechsel 1905-1937

- 958pages

- 34 heures de lecture

Im Jahr 1905 übernahm Anton Kippenberg die Leitung des Insel Verlags und erweiterte das Programm mit Stefan Zweig als wichtigem Berater. Ihre Zusammenarbeit führte zur Gründung der Insel-Bücherei und zur Veröffentlichung weltliterarischer Werke. Rund 800 erstmals publizierte Briefe zeigen die Entwicklung von Freundschaft und Verlagsprogramm.

Das Stefan Zweig Album

Ein Leben in Bildern

In diesem Bildband präsentiert Oliver Matuschek das Leben und Werk des weltberühmten Stefan Zweig durch private Fotos, Manuskripte, Briefe und Dokumente. Matuschek erweckt Zweigs Leben und Schaffen zu neuem Leben und bietet interessante Einblicke, ohne ins Anekdotische abzurutschen. Der Band zeigt die Biographie des berühmten Schriftstellers, der in den 1920er Jahren zu einem Bestseller-Autor wurde, und beleuchtet die schicksalhaften Wendungen seines Lebens, insbesondere die Emigration aufgrund seiner jüdischen Herkunft. Auch das Privatleben des österreichischen Schriftstellers und Weltbürgers wird thematisiert. Mit vielfältigem, teils erstmalig zugänglichem Bildmaterial und den dazugehörigen Geschichten wird Zweigs Rolle in der Literaturgeschichte des 20. Jahrhunderts deutlich. Der hochwertig gestaltete und aufwändig produzierte Band zieht die Leser bereits beim ersten Blättern in seinen Bann und lässt sie die Jahre zwischen den Weltkriegen erleben, in denen Zweig zu einem der bekanntesten Schriftsteller seiner Zeit wurde. Dieses beeindruckende Zeitzeugnis bringt den überzeugten Europäer und Pazifisten Stefan Zweig näher und weckt die Lust, seine Werke neu oder wieder zu entdecken.

70 Jahre Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft, 1943-2013 (German Ed)

- 134pages

- 5 heures de lecture