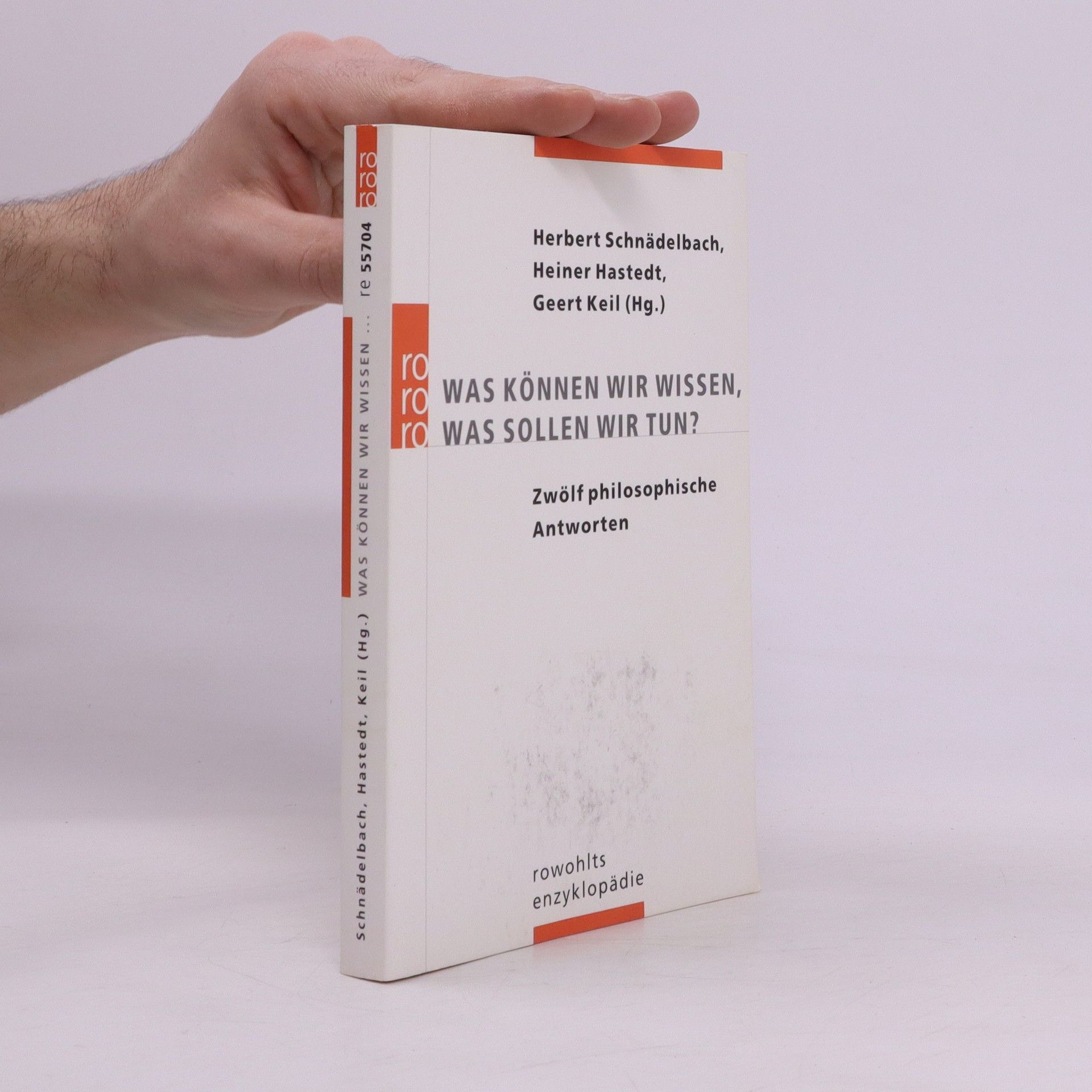

Was können wir wissen, was sollen wir tun?

- 250pages

- 9 heures de lecture

Philosophie beschäftigt sich mit den ewigen Menschheitsfragen. Doch ganz so ewig fallen die «zwölf philosophischen Antworten» auf die Kernfragen «Was können wir wissen?» und «Was sollen wir tun?» nicht aus. Vielmehr greifen die Autoren pointiert und allgemeinverständlich aktuelle Gegenwartskontroversen auf. Sie erheben dabei den Anspruch, philosophisch argumentativ sowohl dem Zeitgeistrelativismus als auch der Dominanz empirischer Wissenschaften zu entgehen.