Unser Wissen und Denken bildet sich immer auch durch grafisches Darstellen heraus, es wird durch bildliche Zeichen anschaulich und vermittelbar. Doch was bildet man dabei eigentlich ab - als Piktogramm oder Diagramm, als Karte oder Informations-Grafik? Zwischen Theorie und Praxis vermittelnd, fragen die Beiträge des Bandes nicht nur, wie die zugrundeliegende Bilderordnung funktioniert, sondern auch, wie sie im Entwurfsprozess entwickelt wird. Es wird deutlich: Gestaltete Bilder geben einer immateriellen Idee eine materielle Form - sie sind Weisen der Welterzeugung. Sie beruhen auf geregelten Verfahren und lassen dennoch Spielraum für gestalterische Freiheiten.00Mit Beiträgen von: Annette Geiger, Bianca Holtschke, Hannes Kater, Joosten Mueller, Rolf F. Nohr, Samuel Nyholm, Carolin Scheler, Astrit Schmidt-Burkhardt, Pierre Smolarski, Daniela Stöppel, Lukas R. A. Wilde

Anette Geiger Livres

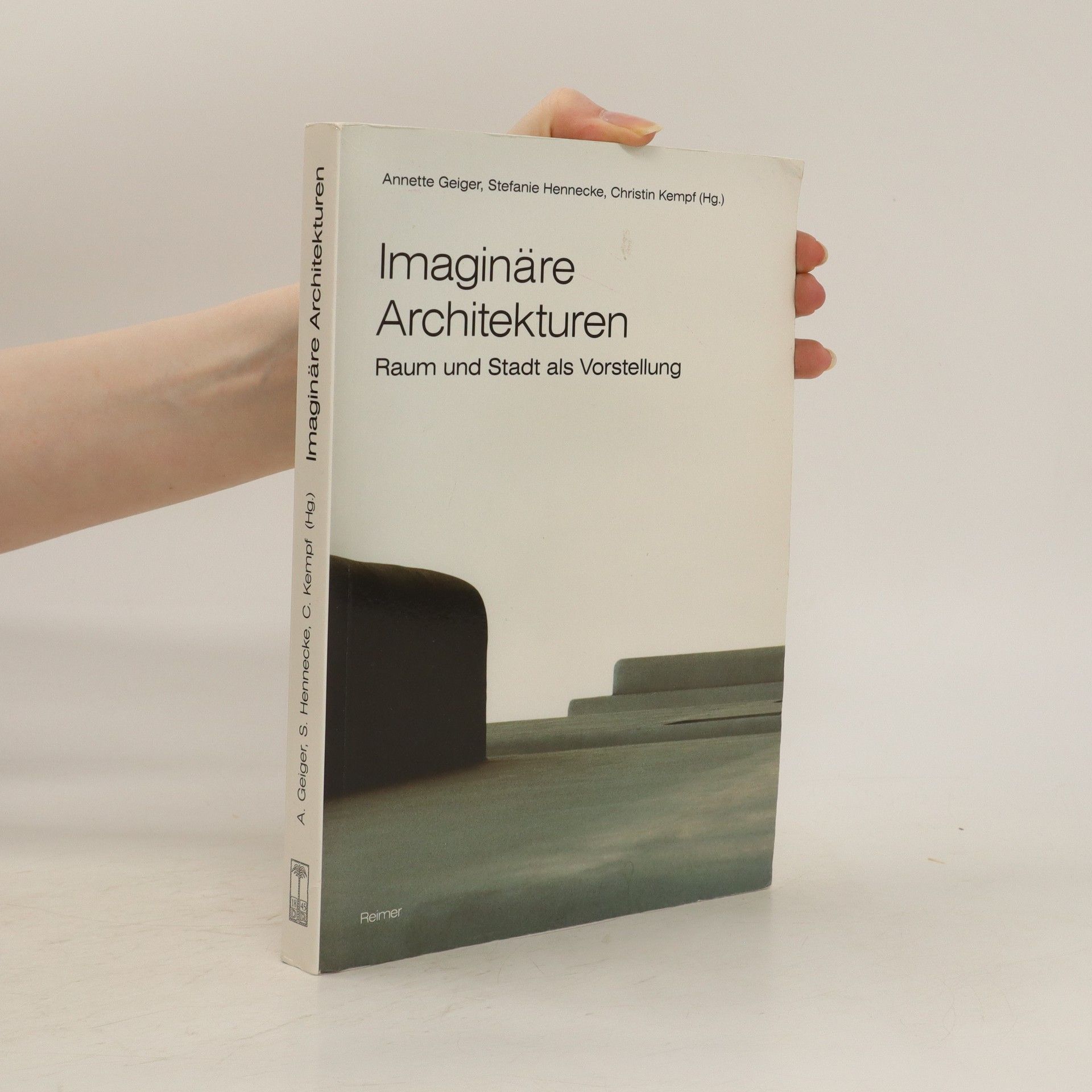

Imaginäre Architekturen

- 271pages

- 10 heures de lecture

Architekturen entstehen nicht nur aus Baumaterialien, sie leben auch als Bilder in der Vorstellung der Betrachter. Die Fiktionen prägen die Wahrnehmung und nehmen in der Architektur wie in Design, Kunst, Film, Tanz und Literatur Einfluss. Die Beiträge gehen den Wechselwirkungen zwischen Imagination, Entwurf und Realisierung nach. Aus dem Inhalt Die Stadt als Vorstellung – Venedig als Vorstellung – von Italien bis Las Vegas – Statt Stadt – Zur Medialität von Stadt, Raum und Bild am Beispiel Roms – Der Pariser Platz – Öffentlicher Raum für ein exklusives 'Bürgertum' – Virus-Metaphern als Gestaltungsprinzip in der Postmoderne, Entwerfen als imaginärer Diskurs – Architekturhandbücher als Medien im künstlerischen Prozess – Visionen für die Leere – Neue Strategien für zweckbefreite Architektur – Design goes digital: Zum Verhältnis von Idee und Form, Realität und Virtualität – Augmented Reality – Ein neues Reich der Sichtbarkeit, Fiktionale Orte – Realität und Fiktion im Département des Aigles von Marcel Broodthaers – Die Anatomie des Krisenraumes: David Lynchs Eraserhead – Architekturphantasien im Roman Schismatrix von Bruce Sterling, Raum und Metapher – Tanz und Architektur: Raumkonzepte bei William Forsythe – Kafka und der Kreis – Zur metaphorischen Organisation des Raumes – Überlegungen anhand der Theorie des Raums

Kunst und Design. Eine Affäre

- 200pages

- 7 heures de lecture

Die Dialoge zwischen Kunst und Design sind nicht neu, doch die Forschung ignoriert oft die Schnittstellen und Strategien, die sich dabei entgrenzen und neu definieren. Die Urteilskraft bleibt häufig an der Gattungsfrage gebunden und wagt kaum einen Blick über die Grenzen. Die Kategorisierung der Denkterritorien steht im Widerspruch zu den Prinzipien der Avantgarden, die seit der Moderne die Aufhebung von high und low anstreben. Dieses Buch zielt darauf ab, die Diskussion durch eine Neubewertung vielfältiger Kunst- und Designphänomene zu beleben. Die Beiträge stammen von der Tagung „Kunst und Design – Eine Affäre“, die vom 29. bis 30. November 2010 an der Hochschule für Künste Bremen stattfand. Organisiert vom Institut für Kunst- und Musikwissenschaft, versammelte sie Design- und Kunstwissenschaftler sowie Künstler und Designer. Zudem wird die Relevanz der Interferenzen von Kunst und Design in der künstlerischen und gestalterischen Praxis durch eine Auswahl jüngerer Projekte von Studierenden der HfK Bremen im Mittelteil des Buches verdeutlicht. Zu den Beiträgen zählen unter anderem Arbeiten von Regina Bittner, Annette Geiger, Judith Gerdsen und Michael Glasmeier.