Martin Scharfe Livres

Das Buch bietet eine tiefgehende Analyse der psychologischen und emotionalen Aspekte des Bergsteigens. Es beleuchtet, wie innere Konflikte, Ängste und die Suche nach Sinn während des Aufstiegs eine zentrale Rolle spielen. Durch persönliche Erlebnisse und Reflexionen wird der Leser eingeladen, die eigene Motivation und die Verbindung zur Natur zu hinterfragen. Die Autorin vermittelt, dass Bergsteigen nicht nur ein physischer, sondern vor allem ein innerer Prozess ist, der zur Selbstentdeckung und zur Auseinandersetzung mit der eigenen Identität führt.

In diesem Buch des Volkskundlers und Kulturwissenschaftlers Martin Scharfe geht es um die empirisch fassbare Volksfrömmigkeit - die „gewöhnliche Religion“ des Alltags in Mitteleuropa also - sowohl in ihren katholischen als auch in ihren protestantischen Prägungen, wie sie sich von der Frühen Neuzeit an bis in die unmittelbare Gegenwart nicht zuletzt als Reflex auf die Todeserfahrung entwickelt hat. Dieser Versuch einer Gesamtdarstellung und eines Überblicks kann auf die reichen Erträge eines Jahrhunderts wissenschaftlicher Tätigkeit von Volkskundlern, Historikern und Theologen zurückgreifen. Religion wird dabei als kulturelle Leistung gedeutet, als Menschen-Werk mithin und nicht als Offenbarung. Dieser Zugang ermöglicht neue Perspektiven jenseits von Standpunkten und Werturteilen und ist genauso neu wie das Vorhaben, auch die Gegenspieler der Religion - Blasphemie, Sakrileg, Zweifel, Desinteresse, Atheismus - als eigenständige und gewichtige kulturelle Leistungen zu würdigen und nicht nur als bedauerliche Zeichen von Abweichung, Hoffnungslosigkeit und Verfall zu denunzieren. Am Ende steht damit die Skizze einer Kultur der Gottlosigkeit, die sich mitten im christlichen Abendland entfaltet hat.

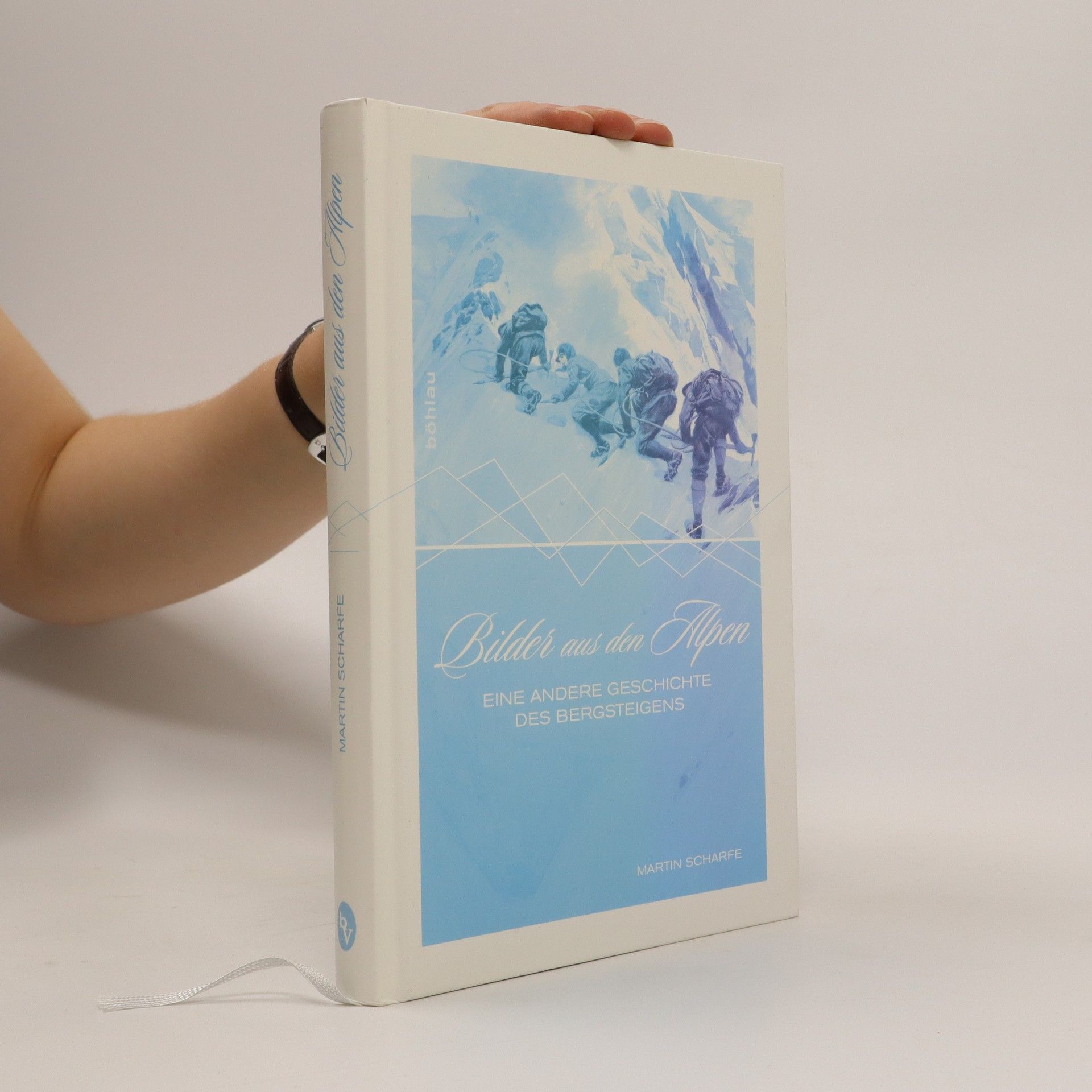

Warum steigen Menschen auf höchste Berggipfel und setzen sich Risiken aus, die nicht immer kalkulierbar sind? Martin Scharfe untersucht diese Fragen anhand von 66 Bildern aus den Beständen der Alpenvereinsmuseen in Innsbruck und München und bietet eine unterhaltsame und anschauliche Geschichte des Bergsteigens. Tausende von Bildern und Gemälden belegen das seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wachsende Interesse des europäischen Bürgertums an den Bergen. Viele dieser Werke sind Landschaftsveduten, während andere die Beweggründe der Menschen beleuchten, die sich den Herausforderungen des Bergsteigens stellen. Wichtige Aspekte wie der Umgang mit extremer Natur, Techniken, Hilfsmittel, sowie die Bewältigung von Angst und das Verhältnis zu Erfolg und Misserfolg kommen zur Sprache. Scharfe hat aus den umfangreichen Sammlungen des Österreichischen und Deutschen Alpenvereins Bilder ausgewählt, die die Faszination der Bergwelt visualisieren. Er präsentiert diese Werke und lässt sie sprechen, wodurch eine farbige und abwechslungsreiche Geschichte des Alpinismus entsteht, die oft in die tiefen Emotionen und Motivationen der Bergsteiger eintaucht.

Untersuchungen des Ludwig-Uhland-Instituts der Universität Tübingen - 63: Jeans

- 197pages

- 7 heures de lecture

German