Die in diesem Band versammelten Texte zeichnen die Geschichte und Verwandlung eines zentralen geschichtsphilosophischen Motivs nach: die Frage nach dem Verhältnis des „objektiven“ geschichtlichen Prozesses zu den Sinn- und Gestaltungsansprüchen der handelnden Individuen, welche diese Geschichte zwar „machen“, aber ebenso die Unverfügbarkeit von Geschichte zu spüren bekommen. Heinz Dieter Kittsteiners Weg führt dabei von einer Auseinandersetzung mit Adam Smith' Theorie der „unsichtbaren Hand“ über das Geschichtsdenken der Junghegelianer - und damit Hegels Geschichtsphilosophie - zu Marx, um vor diesem Hintergrund schließlich das Motiv des Aufbrechens des geschichtlichen Zusammenhangs bei so unterschiedlichen Denkern wie Nietzsche und Walter Benjamin ins Visier zu nehmen. Eine ausführliche Einleitung setzt sich mit den gegenwärtig geführten Debatten über das Verhältnis von Geschichtsphilosophie und Geschichtswissenschaft auseinander.

Heinz D. Kittsteiner Livres

Was sind Kulturwissenschaften?

- 300pages

- 11 heures de lecture

Seit geraumer Zeit sind an deutschen Universitäten kulturwissenschaftliche Studiengänge eingerichtet worden. Seither gibt es auch eine Debatte darüber, was „Kulturwissenschaften“ eigentlich sind. Die Grundidee, die traditionellen „Geisteswissenschaften“ zu reformieren, erweist sich in der universitären Praxis als schwieriger, als gut gemeinte Denkschriften vorgegeben hatten. Schon der Begriff ist umstritten. Soll man „Kulturwissenschaft“ als eine neue Disziplin betrachten, oder sind „Kulturwissenschaften“ im Plural ein übergreifender Verbund von Einzeldisziplinen, die in ihren Fragestellungen temporär zusammenarbeiten? Und schließlich: Wie interdisziplinär sind inzwischen schon die einzelnen Fächer selbst? Um diese Fragen zu beantworten, hat es systematische Rekonstruktionsversuche der Kulturwissenschaften gegeben oder man hat versucht, ihre Geschichte zu schreiben. Der vorliegende Band wählt einen anderen Weg, indem er von der universitären Praxis ausgeht, und zeigt die Vielfalt von philosophischen, historischen, soziologischen, ethologischen und literaturwissenschaftlichen Arbeitsfeldern, die sich unter dem Dach der Kulturwissenschaften zusammengefunden haben.

Die Stabilisierungsmoderne

- 445pages

- 16 heures de lecture

Europa im 17. Jahrhundert: Nach dem Dreißigjährigen Krieg löst sich der Staat von der Kirche, statt Angst und Magie bestimmt von nun an die Naturwissenschaft das Weltbild. Heinz Dieter Kittsteiner nennt diese Zeit der Säkularisierung die Stabilisierungsmoderne. Der Historiker verwebt Politik, Wirtschaft, Religion, Kunst, Wissenschaft und Alltag zu einer brillant erzählten, vielstimmigen Geschichte. Berühmte Wissenschaftler kommen ebenso zu Wort wie einfache Soldaten. Ein reich illustriertes, zeitgemäßes Meisterwerk, das die Geburt unserer säkularen Gesellschaft erzählt.

Wir werden gelebt

- 168pages

- 6 heures de lecture

Kittsteiner bietet einen strukturierten Überblick über historische Formationen von der Zeit des 17. Jahrhunderts bis zur Gegenwart und den Umgang der Menschen damit. In „Die Stufen der Moderne“ entwickelt er eine differenzierte Epochengliederung, die über eine „Stabilisierungsmoderne“ zur „evolutiven Moderne“ und schließlich zur „heroischen Moderne“ führt. Die Frage nach einem „Geschichtszeichen“ beleuchtet die Orientierung in diesem Prozess, der nicht direkt steuerbar ist, sondern im Hintergrund abläuft. Kant hat dieses Problem entscheidend thematisiert und damit eine Reihe von Veränderungen angestoßen. Der Abschnitt „Kants Theorie des Geschichtszeichens. Vorläufer und Nachfahren“ fasst diese Entwicklungen zusammen. Die nicht greifbare Geschichte erzeugt Ängste, und im Abschnitt „Die Angst in der Geschichte und die Re-Personalisierung des Feindes“ wird die Entstehung von Feindbildern in diesem Kontext untersucht. Wenn Angst in Furcht umschlägt, erhält sie ein Ziel, an dem – oft irreführend – „gehandelt“ wird. Im vierten Teil „Wir werden gelebt“ greift Kittsteiner die Gedanken von Groddek, Freud und Nietzsche auf und erkundet spekulativ die Parallelen zwischen dem Unbewussten im Individuum und dem Unbewussten in der Geschichte. Eine umfassende Einleitung stellt die Verbindungen zwischen den Abschnitten her.

Anhand von Kant, Schelling und Hegel wird hier noch einmal die Konstruktion des Sinns in der unbewussten Produktion der Geschichte aufgedeckt. Burckhardt bezweifelt ihn; Marx hält in seiner Weise daran fest. Mit Nietzsche beginnt eine neue Stufe des Geschichtsdenkens. Heidegger und Carl Schmitt stehen als Exponenten eines Blicks auf die Geschichte jenseits des geschichtsphilosophischen Sie changiert nun zwischen "Weltverdüsterung" und "Freund und Feind". Das Bedenken des in der Geschichte angerichteten größtmöglichen Übels bildet den Abschluss des Bandes.Entgegen der "Gedächtniskultur" plädiert Kittsteiner für eine von geschichtsphilosophischen Fragen angeleitete Geschichtsschreibung.Mit dem Titel "Out of Control" reagiert Kittsteiner auf Saskia Sassens "Losing Control?". Er fragt "Losing Control? Welche Kontrolle? Hatte Sie jemals bestanden? Die Geschichte im Zeitalter des Kapitalismus war nie unter Kontrolle des Menschen, darum ist ein Verlust nicht zu beklagen. Aus der Frage 'Losing Control?' wird die konstatierende Aussage 'Out of Control'."

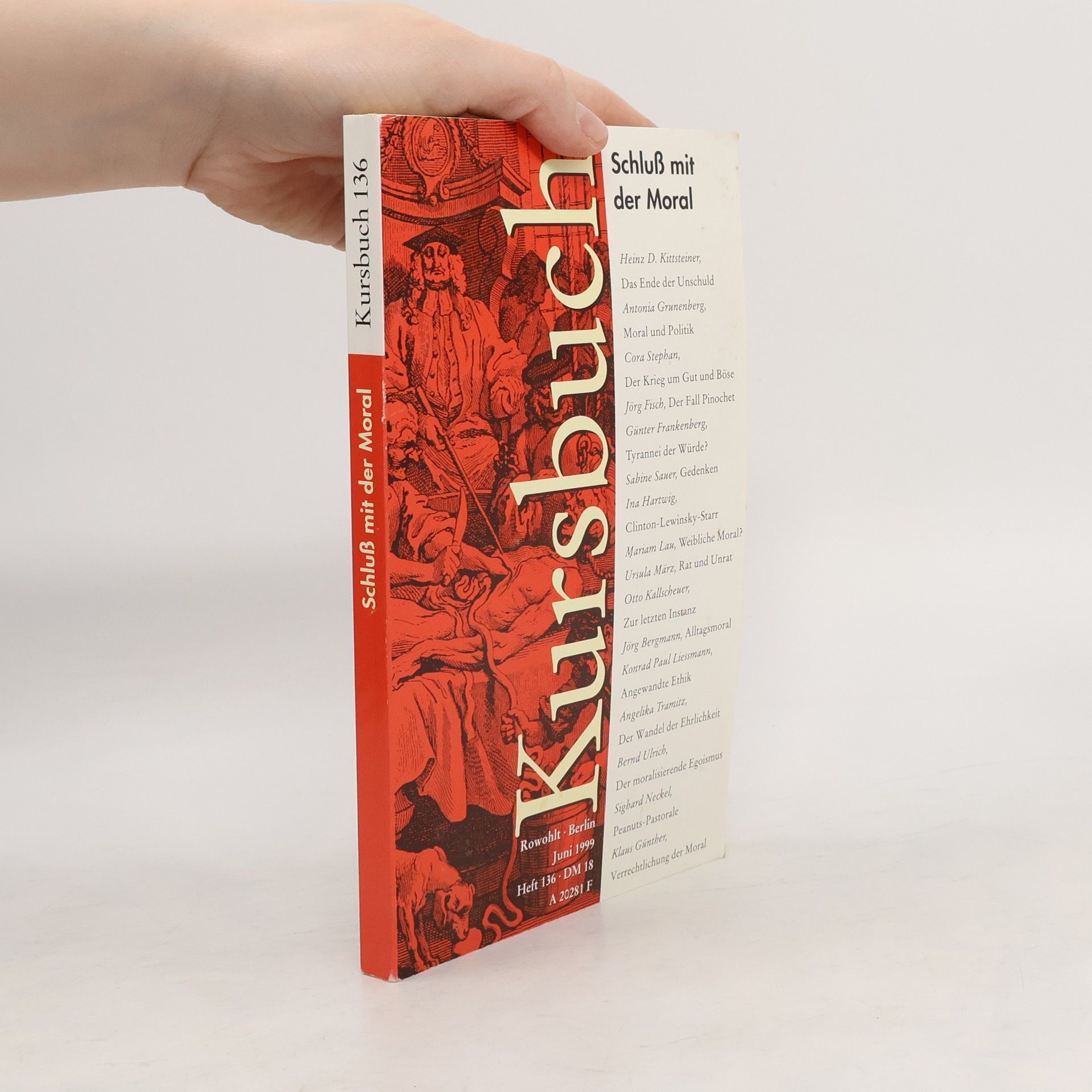

Seit drei Jahrzehnten werden wir penetriert mit Moral und müßten deshalb von innen her leuchten als linke Gutmenschen, als rechte Bravmenschen, möglichst als beides. Und was tun wir? Schön, fast alle trennen täglich ihren Müll. Viele nehmen gelegentlich eine Kerze in die Hand und bilden eine Kette. Für den Rest sind die zahllosen Ethikkommissionen zuständig, über deren Entscheidungen man aber kaum etwas hört. Wäre es nicht an der Zeit, endlich Schluß zu machen mit dem leeren Gerede über Moral und zu fragen, was zu regeln wäre (notfalls per Gesetz), damit die westliche Zivilisation, die Voraussetzung unseres Handelns, nicht weiter verkommt?