Der Schriftsteller Christoph Braendle, regelmäßiger Autor der „Neuen Zürcher Zeitung“, lädt zu einer durchkomponierten Reise voller unerwarteter Wendungen durch Wien ein. In einem musikalischen Geflecht von Berichten, Anekdoten, Wahrheiten, Mythen und Lobgesängen verführen die Wiener Sonaten den Leser in eine Stadt, die hinter ihrer prachtvollen Fassade für Neugierige, Liebende und Suchende jederzeit noch ungeahnte Überraschungen birgt. Der Charme der Wiener Sonaten liegt in der schwärmerischen Begeisterung, mit der Christoph Braendle von skurrilen Details und großen Schicksalen berichtet. Etwa von dem schlechten Wein des Jahres 1444, den Kaiser Friedrich zum Anrühren des Mörtels für den Bau der Stephanskirche verwenden ließ, von Abenden beim Heurigen oder von einer systematischen Erkundung der Wiener Außenbezirke, die beim Wasser beginnt und in der Trinkerheilanstalt endet.

Christoph Braendle Livres

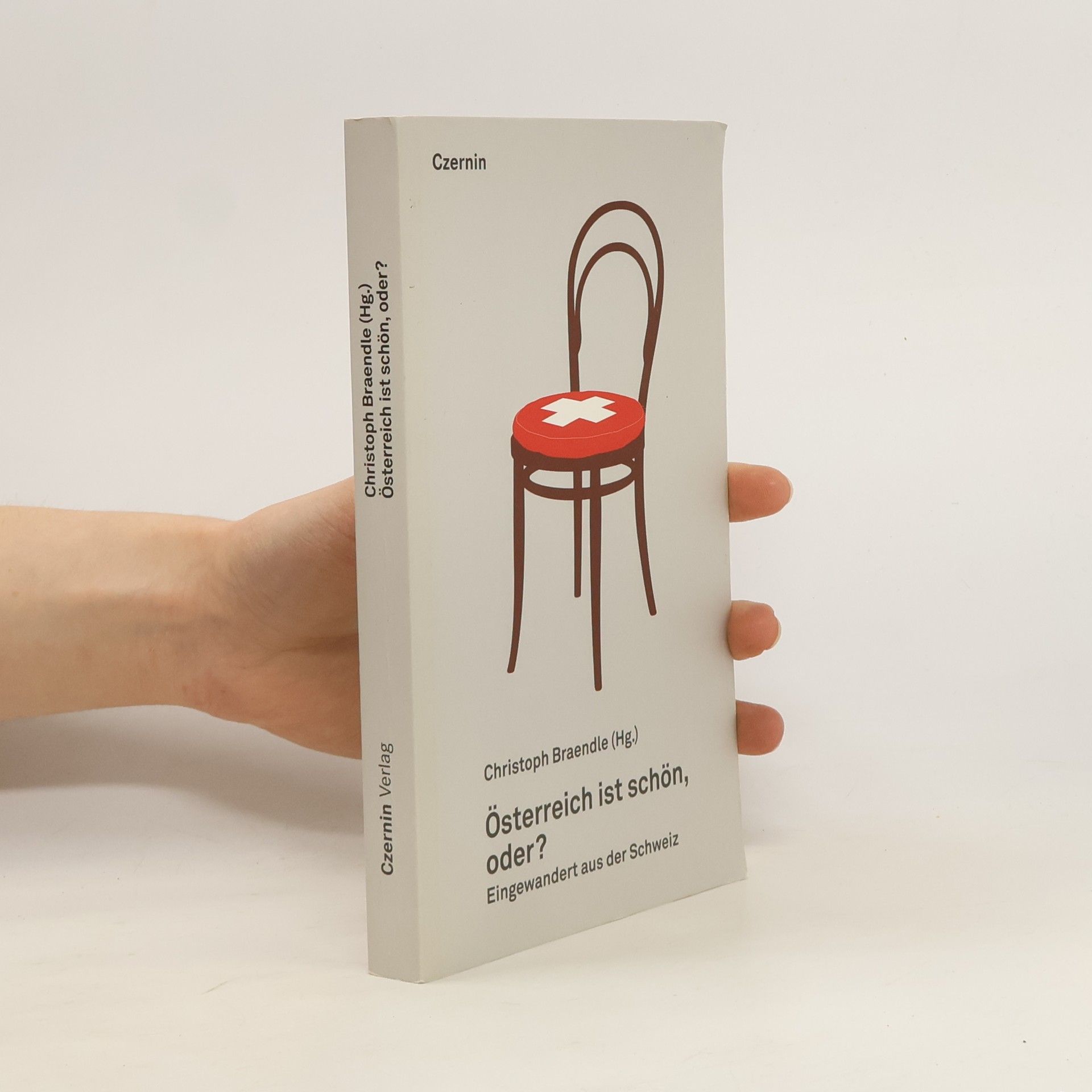

Wie sieht es eigentlich aus mit dem Verhältnis zwischen der Schweiz und Österreich? Gerade einmal rund viertausend Menschen aus der Schweiz haben in Österreich, vor allem in Wien, eine neue Heimat gefunden – kein Wunder also, dass das Verhältnis am ehesten von einer Politik des Nicht-Wahrnehmens geprägt ist. Welchen Herausforderungen Schweizer Zuwanderer sich hier stellen müssen, was an der schweizerischen Eigensinnigkeit dran ist und wie oft sie mit Vorarlbergern verwechselt werden, versammelt der von Christoph Braendle herausgegebene Band. Nach der erfolgreichen Anthologie „Wir sind gekommen, um zu bleiben. Deutsche in Österreich“ rückt dieser Band die Schweizerinnen und Schweizer in den Mittelpunkt. Auch wenn das Spannungsfeld „Ösis vs. Piefkes“ viel aufgeladener ist: Bestimmte Klischees über unsere schweizerischen Mitbürgerinnen und -bürger halten sich doch hartnäckig. Konservativ sollen sie sein, spießig, engstirnig, traditionsverhaftet – und schon qua Nationalität eine Menge Geld haben. Ob das stimmt oder ob, wie der Herausgeber behauptet, die Schweizer vielmehr innovativ, unternehmungslustig, schräg, witzig und am Puls der Zeit sind, verrät „Österreich ist schön, oder?“ auf unterhaltsame Weise.

Aus den Augen

Roman

Simbabwe - Namibia – Bayreuth: Stationen für den Mythos um Parsifal und den Heiligen Gral; Zonen der Ekstasen und des Wahns; Chiffren für Selbstüberhöhung und für Seelenverlust; Kultstätten des männlichen Schöpfungswahns und des verzweifelten Kämpfens um eine unerfüllbare Liebe. In Christoph Braendles neuem Buch träumt P. von einem Neuanfang in der afrikanischen Wildnis und der Liebe seines Lebens. Dabei lernt er eine Gegend kennen, die sich seinem Werben störrisch widersetzt, und er gerät ins Netz einer geheimnisvollen (w/32), von der er nur erfährt, dass sie Opern liebt, jene von Richard Wagner vor allem, und auf der Suche nach einem Mäzen ist, um in Wien Philosophie zu studieren… „Onans Kirchen“, das sind: zwei Tagebücher und ein Brief, geschrieben von einem, dem in Afrika die Wirklichkeit entgleitet; eine rauschhafte Reportage über liebgewordene Klischees und wahnhafte Männerfantasien; ein gewaltiges und gewalttätiges Stück Literatur voller intimer Momente und Grenzüberschreitungen, die von der Fremde in uns allen erzählen, und ein ziemlich anderes Afrikabuch.

Nach dem Mittagessen tröpfelten die Bewohner der Pension allmählich in den Garten; sei es, weil sie von Anfang an beschlossen hatten, dabei zu sein, sei es, weil sie sich nun noch viel mehr als üblich langeweilten; sei es, weil sie neugierig geworden waren oder weil sie sich vor den anderen keine Blösse geben wollten. Alle trafen sich auf der freien Rasenfläche in der Nähe eines barocken Brunnens, wohin Dorothee Stühle und Sofas hatte schaffen lassen. Rosenhecken umringten den Ort. In den Blüten summten Bienen, und vom höchsten Ast eines Kastanienbaumes, der den Platz überschattete, sang eine Amsel ihr Lied. Dorothee sagte, sie sei hocherfreut, dass man ihrer Einladung Folge leiste, und weil sie am Grund ihres Schrankes eine Flasche mit altem Cognac gefunden habe, bitte sie, mit einem Gläschen auf den Erfolg des Unterfangens anzustossen. Zudem helfe das, die Zungen zu lockern. Bis auf Rudi und Nora, die grundsätzlich keinen Alkohol tranken, nippten bald alle an ihrem Glas, und Dorothee begann mit der ersten Geschichte.

Ein Aquarium und die Sehnsucht nach Meer, zwei Freunde aus der Studentenzeit und ihre wahnwitzigen Pläne, drei Rosenstöcke und eine Ehekrise, vier jugendliche Straftäter und ihre Bibellektüre: So potenziert sich die anfängliche regennasse Heimatidylle zu einer skurrilen, aber umso realistischeren Neuinterpretation der Sintflutlegende, die an die Konsequenzen unseres Tuns gemahnt. weil das nicht gut geht, wenn man nie ein Widerwort hört. Das verdirbt den Charakter.